日本料理に欠かせない薬味としてお馴染みの大葉は、中国からヒマラヤにかけての地域が原産地と言われており、漢字での表記は「紫蘇」。食中毒で瀕死の若者に大葉の葉から作った薬を飲ませたところ蘇ったという、中国の故事にちなんで付けられたとされています。暑さに強く、手間もかからないため、菜園の隅に植えておけば便利。

大葉の中でも葉色が緑の青ジソ、紫の赤ジソがあり、それぞれ葉が平らな平葉と縮れた縮緬の2品種に分類されます。

他に、葉の表が緑で裏が紫のカタメンジソやマダラジソと言った珍しい品種も。葉はもちろん、発芽したての双葉を利用する芽ジソや開花前の花穂を利用する穂ジソ、成熟する前のタネは大葉の実として、成長段階に合わせ、様々な楽しみ方ができるのが特徴です。

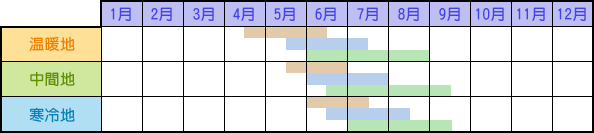

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

青じそを作るのに必要な資材

青じそを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

青じそを育てるコツ

栽培は簡単で、家庭菜園初心者にもおすすめの野菜。

本来、日当たりの良い場所を好みますが、少し日陰になる場所の方が、葉がやわらかく育ちます。

乾燥が続くと成長が悪くなるため、特に夏場は土が乾いたらたっぷりと水をやりましょう。

青じその植え付け

植え付けは5月になってから。植え付けの1週間前までに、苦土石灰100g/㎡をまいて耕し、植え付け当日は堆肥2kg/㎡、化成肥料100g/㎡をまき、さらによく耕します(1株だけの場合は、苦土石灰と化成肥料は20g/㎡が目安)。60cm幅の畝を立て、株間20〜30cmで苗を植え付け。苗はひとつのポットに密植されている物が多く、株もとまで確認して葉が枯れていない物をチョイス。密植されたまま植え付けると、蒸れて生育不良を起こす場合があるため、苗の株もとを半分に分けてから植えましょう。植え付け後はたっぷりと水をやります。

青じその管理

- 追肥・土寄せ

-

植え付けの2週間後と1ヵ月後に、それぞれ化成肥料30g/㎡(1株なら10g)をまき、肥料と土を混ぜながら株もとに土寄せ。さらに、収穫が始まったら1ヵ月に2回、化成肥料30g/㎡(1株なら10g)を追肥して土寄せをします。

青じその収穫

植え付けの40日後から収穫可能。葉が大きくなって固くなる前に、順次収穫します。

強い香りを堪能するには、収穫の際、葉裏にある香りのもと「腺鱗」に触らないよう注意。

葉柄を持って収穫し、軽く振り洗いをして食べましょう。穂ジソを収穫する場合は、花が咲く前に穂を付け根からハサミで切り取ります。

青じその病害虫

- ベニフキノメイガ

-

大葉科の植物に付きやすいガの仲間。高温多湿期に多く発生し、幼虫が葉を食害します。成虫に卵を産み付けられないよう被覆資材をかけて対策し、見つけ次第、割りばしなどでつまんで駆除しましょう。

- アブラムシ

-

春になって暖かくなると発生し、新芽や葉に群生して茎や葉の汁を吸います。生育が悪くなるだけではなく、各種ウイルス病を媒介する場合もあるので、早めの対処が必要。粘着テープを押しあてて取り除くか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。

- ハスモンヨトウ

-

夜行性で日中は株もとに潜み、夜の間に葉を食害。ひどい場合には葉脈を残して葉を食べ尽くしてしまうこともあります。被覆資材をかけて対策し、見つけ次第補殺しましょう。

栄養価

大葉特有のさわやかな香りは、「ペリルアルデヒド」と言う成分による物。「ペリルアルデヒド」には抗菌・防腐効果の他、胃液の分泌を促し、食欲を増進させる効果があります。また、カルシウムやカリウムなどのミネラル、ビタミン類の含有量は、野菜の中でもトップクラス。抗酸化作用のあるβ-カロテンも多く含まれています。

その栄養価の高さから、日本では昔から薬草として使われてきました。漢方医学では、「蘇葉」と呼ばれる葉は精神安定剤やアレルギー対策として、「蘇子」と呼ばれるタネはせき止めや便秘薬として利用されています。