真っ赤な果実にジューシーな甘みがたっぷり詰まった、子供から大人まで大人気のイチゴ。イチゴはバラ科の多年草で、花を咲かせ収穫ができる期間が短い「一季なり性品種」と、長期に亘って収穫ができる「四季なり性品種」があります。

真っ赤な果実にジューシーな甘みがたっぷり詰まった、子供から大人まで大人気のイチゴ。イチゴはバラ科の多年草で、花を咲かせ収穫ができる期間が短い「一季なり性品種」と、長期に亘って収穫ができる「四季なり性品種」があります。

ここでは、家庭菜園に向いている「四季なり性品種」をご紹介します。本来、イチゴは寒い冬を越えることで花芽をつける性質がありますが、四季なり性品種は日の長さや気温に左右されにくいのが特徴で、秋に植えて翌年の春から秋まで収穫が見込めます。イチゴの苗は、家庭菜園でも失敗が少なく、味や収穫量に優れた品種が数多く出回っていますので、ご自宅でも簡単にチャレンジが可能です。また、家庭菜園ではビニールなどで覆って管理するハウス栽培ではなく、自然条件のまま育てる露地栽培ができるため、自分で育てたイチゴを味わう楽しさを感じてみましょう。

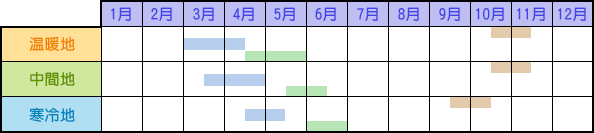

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

イチゴを作るのに必要な資材

イチゴを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

イチゴを育てるコツ

ポイントは土作り。一年を通じてゆっくりと成長させるために、あらかじめ土に混ぜておく元肥(もとごえ)として、味を良くすると言われる魚かすや、なたね油かすなどの有機質肥料を用います。実つきを良くするためには、熔(よう)リンなどを使いましょう。

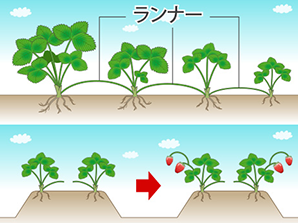

また、植え付けの際には親株から伸びたランナーと呼ばれる蔓(つる)が、畝(うね)の内側に向くように揃えると、イチゴがランナーの反対側に実を付けるため、あとの収穫が簡単になります。

イチゴの植え付け

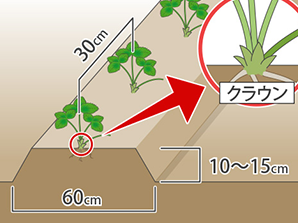

植え付けの一週間前に、100~150g/㎡の苦土石灰(くどせっかい)を土に混ぜ、土壌の酸性度をPh5.5~6.5程度に調整しておきます。植え付け当日は、堆肥(たいひ)3リットル/㎡、化成肥料100g/㎡、熔リン50~60g/㎡、魚かす100g/㎡をまいてよく耕しましょう。畝は、幅60cm高さ10~15cmで耕し、植える苗(なえ)は、葉の緑色が濃く枚数が3~4枚の物を選ぶようにします。植え穴は、苗ポットよりもやや大きめに掘り、30cm間隔で1~2条(列)植えにします。このとき、クラウンと呼ばれる株元のギザギザ部分を、土に埋めないようにするのがポイント。イチゴの新芽はこのクラウンから出てくるため、覆ってしまうと極端に生育が悪くなります。最後に、土がしっかり湿るくらいに水を与えましょう。

植え付けの一週間前に、100~150g/㎡の苦土石灰(くどせっかい)を土に混ぜ、土壌の酸性度をPh5.5~6.5程度に調整しておきます。植え付け当日は、堆肥(たいひ)3リットル/㎡、化成肥料100g/㎡、熔リン50~60g/㎡、魚かす100g/㎡をまいてよく耕しましょう。畝は、幅60cm高さ10~15cmで耕し、植える苗(なえ)は、葉の緑色が濃く枚数が3~4枚の物を選ぶようにします。植え穴は、苗ポットよりもやや大きめに掘り、30cm間隔で1~2条(列)植えにします。このとき、クラウンと呼ばれる株元のギザギザ部分を、土に埋めないようにするのがポイント。イチゴの新芽はこのクラウンから出てくるため、覆ってしまうと極端に生育が悪くなります。最後に、土がしっかり湿るくらいに水を与えましょう。

イチゴの管理

- 間引き

-

開花期から収穫期にかけて、ランナーが伸びてきます。見つけたら付け根からハサミで切り取って間引きをしましょう。果実に間引きした分の栄養分が行くようになるため、よりおいしいイチゴができます。なお、ランナーに付く子株から苗作りをすることができますが、この時期のランナーは次々と出てくるため、切り取って構いません。

- 追 肥

-

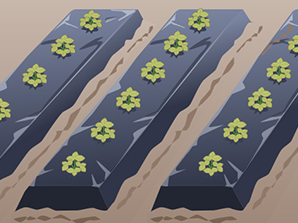

2月下旬~3月上旬に、化成肥料30g/㎡を追肥して黒マルチを張り、株の位置に穴を開け、葉や花芽を黒マルチの上に引き出します。収穫中は、月に1回のペースで、1株あたり10g程度の化成肥料を穴にまきましょう。また、果実が直接黒マルチや土の上に実ると傷みやすいため、花が咲いたら株の周囲にワラを敷いて損傷を防ぎます。

- 水やり

-

冬は休眠期に入りますが、土がカラカラになるほど乾燥が激しいときは、日差しの暖かい午前中にしっかりと水を与えます。

- 除 草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。追肥後に黒マルチを張ると、雑草対策になります。

- 人工授粉

-

果実の形や色付きを良くするために、大切なのが受粉。気温が低い時期は、受粉を助けるハチなどの昆虫が少ないため、人工授粉を行ないましょう。花が咲いたら、花の中心部分を筆で丁寧に撫でて受粉を促進させます。

イチゴの収穫

収穫の目安は開花から35~40日後で、赤く熟した実のヘタを切ります。四季なり性品種の場合、収穫のピークは春と秋。イチゴは暑さに弱く、真夏は花が付きません。上手く越冬させることができれば、翌年も収穫が見込めます。

イチゴの病害虫

主な病気は「うどんこ病」、「灰色かび病」、「炭疽(たんそ)病」。いずれもカビによって発生します。害虫は「ドウガネブイブイ」などに注意しましょう。

- うどんこ病

-

うどん粉をまぶしたような白カビが特徴。生きた植物体でしか増殖せず、乾燥した環境だと発生しやすくなります。肥料の過不足によっても発生するため、適切な施肥を行なうことが大切。

- 灰色かび病

-

果実の表面などが灰色のカビで覆われ、生きた植物体以外でも増殖。「うどんこ病」とともにかかりやすい病気のひとつです。湿度が高いと発生しやすくなるため、密植を避けて風通しを良くしてあげましょう。

- 炭疽(たんそ)病

-

病気にかかった植物上で生存し、感染するとランナーや葉柄に縦長で紫紅色の病斑が見られるのが特徴。発病したランナーの親株からは苗の採取を行なわないようにします。

- ドウガネブイブイ

-

コガネムシの仲間の草食昆虫で、土中に生息する幼虫が根を食害します。未熟な堆肥をまいたり、緑肥作物をすき込んだりすると、産卵を誘う要因に。完熟堆肥を用い、植え付けの一ヵ月以上前に施すようにします。

栄養価

甘くおいしいだけでなく、ビタミンCをたっぷり含んだ栄養価にも注目。大粒の物を5~6粒食べれば、一日あたりのビタミンC摂取量を補えると言われています。ビタミンCは、美白などの美容効果に加え、抗酸化作用によるエイジングケアや風邪予防、ストレス緩和にも効果的。水溶性で熱に弱いため、せっかくのビタミンCが流出してしまわないよう、ヘタは取らずにさっと水洗いして食べましょう。

その他、疲れ目を解消するポリフェノールの一種・アントシアニン、骨や歯を強くするカルシウム&マグネシウム、不要なナトリウム(塩分)を排出するカリウム、ガムの成分としておなじみの虫歯予防に働くキシリトール、整腸作用のある食物繊維のペクチン、貧血を予防する葉酸などが含まれています。