エンドウは、紀元前からすでに栽培されていた世界最古の豆。日本には明治初年に伝わり、明治中期に「碓井」という品種が開発されると、急激に国中へと広がりました。現代では多くの品種があり、実がふくらむ前の若いさやを食べるサヤエンドウ(キヌサヤ)、丸々と太った豆を食べるグリーンピース(実エンドウ)、やわらかいさやと豆の両方を食べるスナップエンドウなどがあります。

エンドウは、紀元前からすでに栽培されていた世界最古の豆。日本には明治初年に伝わり、明治中期に「碓井」という品種が開発されると、急激に国中へと広がりました。現代では多くの品種があり、実がふくらむ前の若いさやを食べるサヤエンドウ(キヌサヤ)、丸々と太った豆を食べるグリーンピース(実エンドウ)、やわらかいさやと豆の両方を食べるスナップエンドウなどがあります。

エンドウの特色は、冬に強いこと。驚くことに氷点下の気温の中でも枯れません。冬を越したエンドウは、早春を迎えると美しく開花。その姿は蝶が羽を広げたような優雅さで、赤や白、ピンクといった鮮やかな色に花弁が染まります。

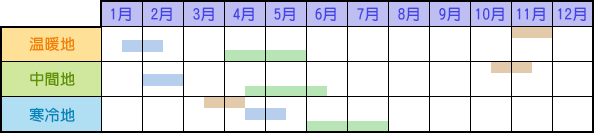

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

エンドウを作るのに必要な資材

エンドウを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

-

-

エンドウを育てるコツ

連作に弱いため、4~5年間、マメ類を作っていない場所を選んで栽培しましょう。土壌の酸性が強いと生育不良を起こしやすいので、あらかじめ石灰質肥料で土壌の酸性を調整しておくのがおすすめ。また、窒素分が多いと実付きに悪影響のつるボケになるため、化成肥料は60~70g/㎡にしましょう。

種蒔きは10月中旬~11月上旬が適期。それより早いと、冬を越すのにエンドウの株が大きくなりすぎ、寒さで痛みやすくなってしまいます。冬の始まりに、草丈が7~8cmなのが理想です。

エンドウの種蒔き・植え付け

冬越しさせる作物なので、10月中旬~11月上旬が種蒔きの時期。連作に気を付けて種蒔きの場所を選び、種蒔きを行なう1週間前に150~200g/㎡の苦土石灰をまいてよく耕します。

次に堆肥2kg/㎡、化成肥料50g/㎡を土に混ぜ込み、30cm間隔でまき穴を開けて1ヵ所につき4~5粒ずつ種をまきます。発芽する頃に鳥害を受けやすいため、不織布などで畝を覆って防ぎましょう。

また、ポリポットに種蒔きして苗を育ててから植え付ける方法もあります。

その場合は、直径9cm(3号)のポットに元肥入りの培養土を入れ、深さ2cmの穴を3ヵ所空けて種を1粒ずつまきましょう。土をかぶせて水やりし、間引かずに約3週間育成。草丈7~8cmに伸びたら株間30cmに植え付け、たっぷりと水をやります。

エンドウの管理

- 間引き

-

直植えの場合、発芽したら生育の良い物を3株残し、他は間引きましょう。

本葉が3~4枚になったら株もとに軽く土寄せし、ワラを敷いておくと乾燥防止、防寒対策になります。

- 追肥・土寄せ

-

10月中旬~11月上旬の種蒔き(または植え付け)から1ヵ月後に、株の周りに化成肥料30g/㎡をまきます。さらに2月・3月に各1回、4月以降は収穫まで2週間に1回、同量を追肥し、追肥後は、肥料と土を混ぜ合わせて株もとに土寄せしましょう。

- 冬越し

-

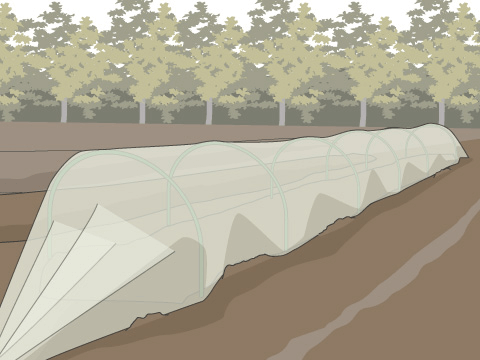

厳寒期には、霜と風よけのためにトンネル支柱を差して不織布で覆います。

2月に追肥を始めるまで、そのままにしておきましょう。寒さに強いので、株の北側か西側に笹竹を立てるだけで枯れることはありません。

- 支柱立て・誘引

-

つるが伸び始めたら、長さ240cmの支柱を畝の周囲に60cm間隔で設置。支柱を囲むように地面から20cmの高さに麻ひもを張りめぐらせます。その麻ひもとは別に、草丈の20~30cm上にひもを張りましょう。すると、つるが絡みやすくなり、手入れが便利に。始めにつるの先端を支柱やひもに誘引しておけば、その後は自然につるが支柱に絡むようになります。

エンドウの収穫

サヤエンドウは開花から10日後、さやの長さが6~7cmになり、実がふくらみ始めたらハサミで切り取ります。採り遅れると硬くなるため、注意が必要です。

スナップエンドウも開花から10日後、さやの緑が鮮やかなうちが収穫時期。

グリーンピースは開花から35日後、さやの表面に小じわが生じたら収穫しましょう。

エンドウの病害虫

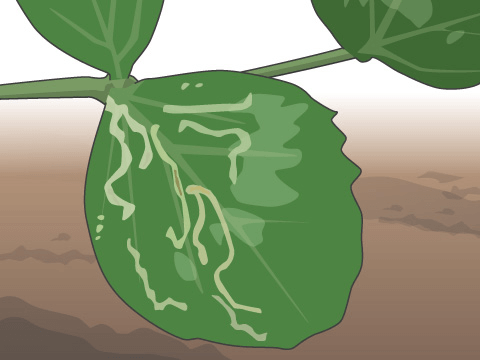

- エカキムシ

-

ハモグリバエの幼虫は、葉の表面に白い筋で落書きしたような食害のあとを残すことから、エカキムシと呼ばれています。野菜はこの害虫に食害されると、葉が枯れるなどの症状が現れて健康に育ちません。春先から秋まで食害を繰り返し、サナギの状態で土中越冬します。マラソン乳剤やオルトラン液剤を散布するのがおすすめです。

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸汁する害虫。この害虫は、ウイルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策できます。

- うどんこ病

-

うどん粉を巻いたような白色のカビが葉や茎に円形に生え、次第に全体に広がります。光合成が阻害される他、葉の養分が吸収され生育不良になり、花が咲かない、果実が肥大しないなどの害があるため、発生初期に薬剤を散布して対策しましょう。また、窒素過多がうどんこ病の原因になるので、肥料を与えるときは注意が必要です。

- 褐斑病

-

初期には褐色の小さい斑点が生じ、症状が進むと同心円状に広がります。下葉から発生して、新芽に感染するとさらに被害が拡大。高温多湿条件で感染が進むため、日当たりや風通しを良くし、発症した葉は取り除きましょう。

栄養価

サヤエンドウ、スナップエンドウ、グリーンピースの品種ごとに含有量が異なりますが、総じてβ-カロテンやビタミンC、ビタミンB群を豊富に含んでいます。抗酸化作用や免疫増強の働きをもつβ-カロテンは、油と一緒に調理すると効率良く体に吸収できるため、油炒めやマヨネーズ和えで食べるのがおすすめ。

なお、高い美肌効果が期待できるビタミンCは熱に弱いので、加熱しすぎには注意が必要です。食感が残る程度にさっと茹でて食べましょう。