アオイ科に属するオクラは、原産地のアフリカから、エジプトや中央アジア、インドなどの亜熱帯地域へ広がり、江戸時代末期に日本へ伝わりました。オクラという名前は、アフリカの現地語をそのまま取り入れたものです。

オクラの草丈は1~2mになり、若いさやを野菜として食用にします。

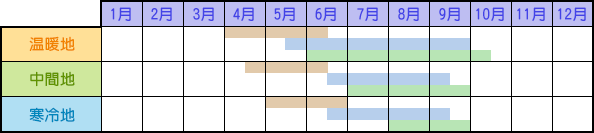

さやは主に健康的な緑色をしていますが、これ以外にも紫紅色、薄緑色と、品種によって色は様々。さやを切った断面も品種ごとの特徴があって、断面が多面形や丸型の物があります。また、オクラは暑さに強く、真夏に美しい花を開花させる反面、寒さには弱く、10℃以下の低音では育成が止まってしまいます。

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

オクラを作るのに必要な資材

オクラを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

(農業用フィルム) -

-

-

オクラを育てるコツ

オクラは寒さに弱いため、十分に暖かくなってから栽培を始めます。オクラの種は「硬実種子」という透水性が低い種のため、地中に埋める前にあらかじめ前日から水に浸しておくのがおすすめ。

さらに発芽率を高めるためには、マルチ用のフィルムを張って地温を上げると効果的です。また、種を深く埋めすぎると発芽しづらいので、浅く(深さ約2センチ)埋めましょう。

オクラの種蒔き・植え付け・直播き

発芽温度が25~30℃と高いため、種蒔きは4月中旬から行ないます。直径9cm(3号)のポリポットに元肥入りの培養土を入れて種を3粒まき、本葉が3~4枚になるまで間引かず育成。

土作りは植え付けの2週間前からスタートしますが、その際100g/㎡の苦土石灰をまいてよく耕し、その1週間後、元肥となる堆肥2kg/㎡、化成肥料100g/㎡、熔リン50gをまくと良いでしょう。

植え付けるには、幅70~80cmの畝を立てて地温上昇と雑草防止のためのマルチを張り、株間を30cm間隔であけます。草丈が10cm位になったら、1本に間引きましょう。

直播きの場合は、株間30~50cm間隔で1ヵ所につき5~6粒の種をまき、本葉が1~2枚になったときに3本に間引き、本葉が4枚になったときに1本に間引きします。

オクラの管理

- 追 肥

-

草丈10cmになって1本に間引いたところに、化成肥料3gをまきます。

以降、2週間に1回を目安に同量を追肥しましょう。

- 摘 葉

-

収穫が始まったら、さやを取ったつけ根の葉とすぐ下の1~2葉を残し、それより下の葉をすべて切り取りましょう。こうすると着果が促され、風通しも良くなって病害の発生を防ぐことができます。

オクラの収穫

開花後1週間程度の、若くやわらかいさやを収穫します。

大きく育ちすぎると筋っぽくなるので、8cm程度の大きさを目安にし、食べ頃のタイミングを逃さないようにしましょう。

オクラの病害虫

- アブラムシ

-

春になって暖かくなると発生し、新芽や葉に群生して汁を吸います。生育が悪くなるだけでなく、各種ウイルス病を媒介する場合もあるので、早めの対処が必要。粘着テープを押し当てて取り除くか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。

- ワタノメイガ

-

アオイ科の植物に発生しやすい蛾の仲間で、別名ハマキムシ。葉裏に糸を張って寄生し、食害したあと、葉を筒状に巻き内側に潜んでさらに食害します。防虫ネットをかけたり薬剤を散布したりして対策する他、筒状に巻いた葉を見つけたら必ず駆除しておきましょう。

- うどんこ病

-

うどん粉をまいたような白色のカビが葉や茎に円形に生え、次第に全体に広がります。光合成が阻害される他、葉の養分が吸収され生育不良になり、花が咲かない、果実が肥大しないなどの害があるため、発生初期に薬剤を散布して対処しましょう。また、窒素過多がうどんこ病の原因になるので、肥料を選ぶときは注意が必要です。

栄養価

ビタミンやミネラルを多く含む栄養価の高さが魅力。糖質をエネルギーに変えるビタミンB1、動脈硬化や心疾患の予防につながるビタミンC、高い抗酸化作用があるビタミンEなどのビタミン類の他、カルシウムや鉄といったミネラル類も豊富です。他の緑黄色野菜と同様に、β-カロテンも多く含んでいます。