炒め物にしたり、お浸しにしたりと、食卓でおなじみの小松菜。東京都江戸川区小松川付近が発祥地で、小松川が名前の由来です。

味が良く、調理がしやすいことで人気となり、全国で流通しています。

園芸でも定番の野菜として親しまれ、栽培は簡単な部類。発芽率が良く生育が早いため栽培に失敗することが少なく、種蒔きから収穫までは30日程度で手間がかかりません。

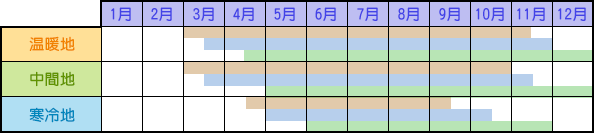

さらに、寒さに強く、低温でも育つので、ほぼ一年中栽培が可能。時期をずらして種をまけば、春から秋にかけて長期間、収穫できるようになります。

そんな小松菜は採れたてがおいしいので、収穫後はすぐに調理するのがおすすめ。自家栽培で作ってみて、あのみずみずしくてさっぱりとした味わいを存分に楽しみましょう。

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

小松菜を作るのに必要な資材

小松菜を作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

小松菜を育てるコツ

種をまいたあとは、気温によって育成方法を工夫するのが重要です。

高温期は害虫対策のために、防虫ネットをかけます。

寒冷期は、換気用に穴を空けたトンネルシートをかけて、適度な温度と通気性を確保しましょう。

小松菜の種蒔き

小松菜は直播きで栽培するのが一般的です。まず種蒔き2週間前に100~150g/㎡の苦土石灰を土に混ぜ、よく耕しておきます。種蒔き1週間前には幅60cmの畝を立て、堆肥2kg/㎡、化成肥料200g/㎡を施して土によく混ぜ込み、下準備は完了。

種蒔き当日は、まず条まき(筋状の溝を何列も作る種蒔きの方法で、すじまきと読む)用のまき溝を深さ約1cmで作ります。条間(列の間)は約30cm間隔で、まき溝に約1cm間隔で種をまき、土を埋め戻したら手のひらで軽く押さえ、たっぷりと水やりをします。

種をまいたら、トンネル用支柱を約60cm間隔で畝をまたぐように差し、防虫ネットをかぶせて両端を留め具で押さえます。この際は、防虫ネットのすそに土をかぶせて、すき間を塞ぐのが重要です。さらに防虫ネットの上から支柱を渡し、風で飛ばされないように固定します。

小松菜の管理

- 間引き

-

種蒔きから3~4日で発芽します。双葉が開いたら、植えた種の間隔が3~4cmになるように間引いて、作業後は残した株元に土寄せしましょう。間引いた苗は、サラダや味噌汁の具などにして食べられます。

- 追 肥

-

草丈10~15cm、本葉が4枚くらいのころに、30g/㎡の化成肥料をまいて、株元に土寄せします。その後も、週に1~2回を目安に追肥をしましょう。

- 水やり

-

発芽するまでは、乾かさないように注意して水を与えます。発芽後は、土が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。なお、芽が小さい間の水やりは、水で芽が倒れたりしないように注意が必要です。

- 除 草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。

小松菜の収穫

草丈25cmくらいになったら収穫適期です。地際からハサミで切り取るか、株ごと抜き取って収穫します。収穫適期を逃すと大きく育ち過ぎて、品質が落ちるので注意しましょう。

小松菜の病害虫

- アオムシ

-

モンシロチョウの幼虫で、体長1~3cmの緑色の虫。葉物野菜の葉を食害し、大小様々な穴を空けます。葉に成虫が産卵するので、そこに被覆資材をかけたり、薬剤を散布したりするのが効果的です。

- ヨトウムシ

-

主に夜間に活動するヨトウムシ。葉裏に生み付けられた卵がふ化すると、群棲して葉肉部を食害します。成長すると葉を食べ尽くすようになり、被害が拡大。ふ化直後の葉裏に群棲しているときに、まとめて駆除しましょう。

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウィルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

栄養価

小松菜は高い栄養価を誇る緑黄色野菜です。小松菜を100g摂取すれば、β-カロテンとビタミンCの1日に必要な摂取量を取ることができます。ビタミンCは美肌効果を期待できるため、女性にとってうれしい栄養価。カロテンは免疫力を高めてくれるため、病気の予防に最適です。

他にも、むくみや高血圧に対して予防効果があるカリウム、血液をサラサラにして動脈硬化などを予防するイソチオシアネートなども含まれています。

小松菜の滋養は冬になるとさらに増加。味も冬が最もおいしいため、秋蒔きをして、旬の冬の時期に収穫しましょう。炒め物、おひたし、煮物などにするとおいしく頂けます。