西アジアが原産地のサンチュは、レタスの一種です。クセのない味で食べやすいのが特徴。韓国風焼肉店では、焼肉を包むのに用いる野菜として定番です。焼肉以外では、サラダやおひたし、巻き寿司などにも、使われています。

園芸でのサンチュは、栽培が簡単な野菜で、暑さや寒さに比較的強く、害虫の被害も少ないので手間がかかりません。春と秋のどちらも栽培することができますので、園芸初心者の方も、まずは気軽に栽培してみましょう。

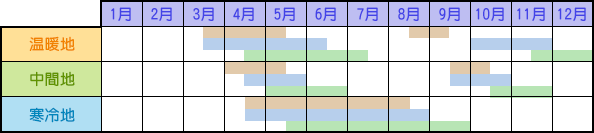

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

サンチュを作るのに必要な資材

サンチュを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

(農業用フィルム)

-

サンチュを育てるコツ

サンチュは25℃以上になると生成不良を起こしやすいので、暑い日の気温には気を配りましょう。

また、とう立ちにも注意が必要です。とう立ちとは、花が開花した状態で、生殖成長の始まりのサインですが、サンチュのような葉物野菜の場合は生殖成長が始まると葉が固くなり食味が落ちてしまいます。とう立ちを避けるためには、高温と長日条件(日の長さが12時間以上)を避けることが必要です。特に、夜間に街灯などの光が当たると、長日条件を満たす原因となるため気を付けましょう。

サンチュの植え付け

植え付けの2週間前に、畝を作る予定地に150g/㎡の苦土石灰をまき、よく耕しておきます。植え付けの1週間前には堆肥2ℓ/㎡、化成肥料200g/㎡をまいて、土とよく混ぜておきましょう。

植え付け当日は、幅約60cmの畝を立てマルチを張り、株間約30cmを取って植え穴を開けて水を注ぎ、水が引くのを待ってから、育苗した苗や購入した苗を植え付けます。

植え付け後は、もう一度たっぷりと水を与えましょう。

サンチュの管理

- 間引き

-

本葉が1~2枚になったら、形が悪い葉や小さい葉を間引きます。葉が触れ合わない間隔を空けることが、間引きの目安です。

- 追 肥

-

本葉が10枚程度になったら、化学肥料10gを株まわりに追肥し、軽く土寄せします。サンチュは外葉をかき取りながら収穫するため、収穫後も追肥をして新しい葉の育成を促すと、長く収穫が楽しめます。

- 水やり

-

発芽前は土の表面が乾燥する前に、水を与えます。発芽後は土の表面が乾燥したら水を与えましょう。発芽後の水やりは、回数を少なくする代わりに1回の量を多くします。

- 除 草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。マルチを張ると、太陽熱で消毒され雑草や害虫の繁殖を未然に防止できます。

サンチュの収穫

株が大きく育ち、茎が15cm以上に生長したら下葉のほうから順に摘み取って収穫します。早めに摘み取った若い葉は、やわらかくて美味です。株の上のほうの葉は5~6枚残しておくと、葉の再生力が維持され長く収穫できます。

また、葉の広さが直径30cmほどになったら、根元から切り取って収穫することも可能です。

サンチュの病害虫

- べと病

-

葉に黄色淡色をした小さな斑点ができ、放っておくと葉裏にカビが生えます。これは高温期に発生し、多湿を好む病気です。農薬で対策する場合は、葉の裏表にまんべんなく散布しましょう。

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウィルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

栄養価

韓国風焼肉で肉に巻いて食べる野菜と言えばサンチュですが、実は肉といっしょに食べるのには、理由があります。サンチュに含まれているカルシウム、ビタミンC、ビタミンE、食物繊維などは、油といっしょに摂取すると体内への吸収力がアップするため、肉との相性が良好。特に食物繊維は、肉を食べるとどうしても気になるコレステロール値の上昇を抑制することができるため、サンチュを肉に巻いて食べるのは理にかなっています。

なお、サンチュは肉と一緒ではなく、単独で食べても栄養価に優れた野菜です。焼肉後にサンチュだけ余ってしまったときも、サラダなどにしてしっかりと頂きましょう。クセがないので、おいしく食べられます。