ホクホクと甘いゆでたては、ビールのお供にぴったり。緑色のさやと豆が特徴のそら豆は、西南アジアから北アフリカが原産のマメ科の野菜です。天平時代に日本に伝来した説がありますが、本格的に普及したのは明治時代から。さやが空に向かって付くことから「空豆」、またはさやの中身が蚕の作る繭に似ていることから「蚕豆」という漢字の表記になりました。晩秋に苗を植え付け、小さい株のまま冬越しさせ、春になって気温が上昇すると一気に成長して、初夏には大きなさやが実ります(寒冷地は除く)。

旬が短く、収穫後は鮮度が落ちやすいのですが、自分で栽培すれば食べ頃に頂けます。そこで、今回は中間地、暖地でそら豆を育苗(ポットに種をまいて、ある程度の大きさになったら植え替えすること)で栽培する方法をご紹介します。

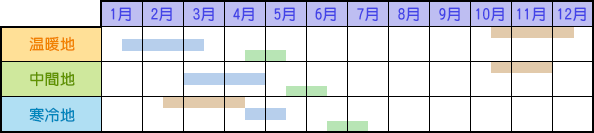

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

そら豆を作るのに必要な資材

そら豆を作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

-

-

-

そら豆を育てるコツ

霜が降りる地域では、霜よけ・風よけのために防虫ネットや寒冷紗をトンネル状にかけておきます。

この作業は、寒さの厳しくなる11月下旬〜12月上旬までに済ませておきましょう。

また、そら豆は根に付いている根粒菌から窒素養分が供給されるので、元肥は一般的な野菜の半分ほどの量で大丈夫です。

そら豆の種蒔き・植え付け

種蒔き時期は10月中旬〜11月上旬。直径9cm(3号)のポリポットに元肥入りの培養土を入れ、種の横腹にある黒い筋の部分を斜め下に向け、種の頭が見えるのを目安(約2cmの深さ)にして埋めます。ひとつのポットに2粒ずつまき、本葉が開いたら1本に間引いて、草丈7〜8cmに育ったら植え替えの準備は完了です。

植え付けの1週間前に、幅約60cm高さ5~10cmの畝を立てて、その全体に150〜200g/㎡の苦土石灰をまいて耕します。植え付け当日は、堆肥2kg/㎡、化成肥料50g/㎡、熔リン50g/㎡をまいて耕しましょう。株間を30〜40cmの間隔で取って、植え穴を開けたらそこにポリポットから苗を植え替えて、たっぷりと水をやります。

そら豆の管理

- 追肥・土寄せ

-

気温が上がって成長を始めたら、株を大きく育てるために追肥を始めます。1回目の追肥は2月中旬頃が目安で、株の周りに30g/㎡の化成肥料をまいて土寄せしましょう。以後、1ヵ月ごとに同量を追肥します。

- 整 枝

-

草丈が30〜40cmになったら、小さい枝や勢いのない枝をつけ根からハサミで切り、整枝を行ないます。1株につき6〜7本の健康な枝を残しましょう。この作業を行なうと、養分の分散を避けて充実したさやが付きやすくなるだけでなく、風通しが良くなります。整枝のあとは、株が倒れるのを防ぐため、株の中心部に5〜6cmの土を入れておくのがおすすめです。

- 支柱立て

-

草丈が伸びると倒れやすくなるため、支柱と麻ひもで支えます。長さ150cmの支柱を畝の周囲に50〜60cm間隔で立て、地面から15〜20cmの高さで、畝を囲むように麻ひもを張りましょう。さらに、草丈の成長に合わせてひもを張っていきます。

- 摘 心

-

草丈60〜70cmになり、さやができてきたら、枝の先端5〜10cmをハサミで切って摘心を行ないましょう。草丈の伸びを止めることで栄養分が実に回るので、実付きが良くなります。

そら豆の収穫

開花後35〜40日が収穫適期です、上を向いていたさやが豆の重みで垂れ下がってきたら、つけ根をハサミで切り取ります。

そら豆は鮮度が大切で、最もおいしいのは収穫の3日以内。

旬のタイミングを見逃すことなく、採れたらすぐに調理しましょう。

そら豆の病害虫

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウィルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

- えそモザイク病

-

ウィルスによる病気で、そら豆では最も被害が大きくなります。葉の裏側に出たモザイク状のえそ斑がだんだん濃くなり、症状が重いと株全体が枯れてしおれてしまうことも。この病気の感染元のひとつであるアブラムシは、必ず対策しましょう。

- 立枯病

-

土中の糸状菌・リゾクトニア菌やピシュウム菌などが原因のウィルス病。水はけの悪い粘土質の土壌で、多湿になると発生しやすくなります。感染すると野菜は、根元近くからだんだんと黄色く変色し、地面との接点付近が茶褐色になって腐敗したあと、やがて枯れてしまいます。植え付け前に土壌を消毒する他、同じ科の作物の連作を避けることでも対策できます。

栄養価

「若返りの野菜」と呼ばれるそら豆。美肌効果やむくみの改善などが期待できるビタミンB2をはじめ、美容に良いビタミンやミネラル類をたくさん含んでいます。特に注目したいのが、食物繊維と亜鉛。食物繊維は腸の調子を整える効果があります。これにより便秘が解消されるとお腹まわりがスリムに。一方、新陳代謝を活発にする亜鉛には、肌荒れやニキビを抑制し、肌に弾力を与える効果があります。

様々な効果があることから積極的に食べたいそら豆ですが、独特な匂いが苦手という人も。その場合は、ニンニク風味にしたり、すりつぶしてスープにしたり、カレーライスの具としてトッピングしたりするのもおすすめです。

なお、食べ物の味が薄く感じたり、髪や爪のツヤがなくなってきたりしたら、亜鉛不足のサイン。そういったときは、そら豆を食べて体が本来持っていた美しさを取り戻しましょう。