アメリカ大陸原産のトウモロコシは、米や麦と並ぶ世界三大穀物のひとつ。イネ科に属しており、青果用や加工用などいくつかの種類に分類されます。なかでも一般的なのは、スイートコーン種。一粒一粒に糖分がたっぷり含まれ、甘さとみずみずしさ、そしてやわらかな食感が特長です。スイートコーン種だけでも100種類以上の品種があり、主に黄粒品種、白粒品種、黄色に白色が混じったバイカラー品種の3種類に分類されます。茹でても焼いてもおいしく、コーンスープやピラフ、天ぷらなど、調理方法はバリエーションが豊か。品種によっては生で食べることも可能です。

アメリカ大陸原産のトウモロコシは、米や麦と並ぶ世界三大穀物のひとつ。イネ科に属しており、青果用や加工用などいくつかの種類に分類されます。なかでも一般的なのは、スイートコーン種。一粒一粒に糖分がたっぷり含まれ、甘さとみずみずしさ、そしてやわらかな食感が特長です。スイートコーン種だけでも100種類以上の品種があり、主に黄粒品種、白粒品種、黄色に白色が混じったバイカラー品種の3種類に分類されます。茹でても焼いてもおいしく、コーンスープやピラフ、天ぷらなど、調理方法はバリエーションが豊か。品種によっては生で食べることも可能です。

トウモロコシを栽培すれば、様々なご馳走が作れます。たくさん収穫して、多彩なおいしさを味わい尽くしましょう。

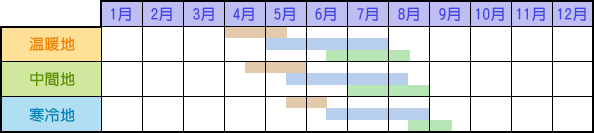

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

トウモロコシを作るのに必要な資材

トウモロコシを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

(農業用フィルム) -

-

トウモロコシを育てるコツ

トウモロコシは強い日差しを好むので、植え付けを行なうのは日陰にならない場所が理想。場所を選定したら、元肥をまいて土作りをします。トウモロコシは肥料の吸収力が強いので、肥料切れには気を付けて、追肥もしっかり行ないましょう。

また、種をまくときは配列が重要。例えば6粒を植えるなら、3粒を2列にするのがおすすめです。この配列だとたくさんの株が密集するので、開花時に受粉しやすくなります。

トウモロコシの種蒔き

種蒔きの1週間前に100~150g/㎡の苦土石灰をまき、クワでよく耕しておきます。種蒔き当日は、堆肥3kg/㎡、化成肥料100g/㎡をまき、さらに全体をよく耕したら、幅80~90cm、列間50~60cmの間隔で畝を二列で立てて、マルチ用のフィルターを設置。株間約30cmの間隔で、マルチに穴を開け、深さ1~2cmの植え穴を作り、1ヵ所につき3粒ずつ種をまきます。種が隠れる程度に土を埋め戻したら手のひらで軽く押さえ、たっぷり水やりをしましょう。

まいた直後の種は鳥に食べられやすいため、不織布などで畝を覆って食害を対策。不織布には保温・保湿効果があり、発芽率の上昇が期待できます。

種蒔きの1週間前に100~150g/㎡の苦土石灰をまき、クワでよく耕しておきます。種蒔き当日は、堆肥3kg/㎡、化成肥料100g/㎡をまき、さらに全体をよく耕したら、幅80~90cm、列間50~60cmの間隔で畝を二列で立てて、マルチ用のフィルターを設置。株間約30cmの間隔で、マルチに穴を開け、深さ1~2cmの植え穴を作り、1ヵ所につき3粒ずつ種をまきます。種が隠れる程度に土を埋め戻したら手のひらで軽く押さえ、たっぷり水やりをしましょう。

まいた直後の種は鳥に食べられやすいため、不織布などで畝を覆って食害を対策。不織布には保温・保湿効果があり、発芽率の上昇が期待できます。

トウモロコシの管理

- 間引き

-

種蒔きの約1週間後、本葉が1~2枚になったら、3本の株のうち1本を間引きます。間引くのは、小さい株や病気の跡がある株。草丈20~30cmになったらさらに1本を間引き、株を1本にしましょう。間引く際は、残す株の根を傷めないよう株もとからハサミで切り取ります。

- 追 肥

-

2回目の間引きの後、1株につきひとつまみ(3~4g)の化成肥料をマルチの穴に追肥をします。草丈が60~70cmに成長し、株の先端に雄花(雄穂)が出始めたら2回目も同量を追肥。その後も2週間おきに同量の追肥を行ないます。草丈が70~80cmになったらマルチのフィルターを撤去して、畝の両隅に化成肥料30g/㎡をまきます。

- 人工授粉

- 雄花の開花後、花粉がこぼれるようになったら、茎を軽く揺すり、雄花の花粉がひげ状の部分に付くようにします。このひげ状の部分がトウモロコシの雌花。ここに雄花の花粉が付くと受精します。

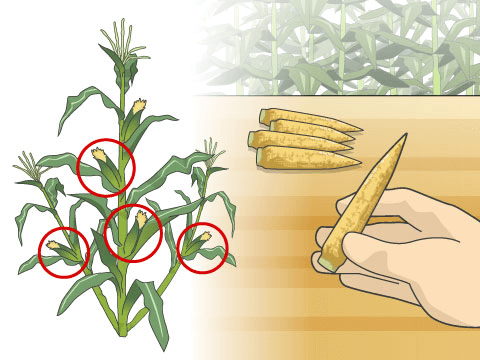

- 摘 果

1株に数本の雌穂が付きますが、養分を集中させるために一番上の1本を残して、他はつけ根から折るようにかき取りましょう。かき取った雌穂は、外皮をむいてひげを取り除けば、ヤングコーンとして食べられます。

- 水やり

-

トウモロコシは乾燥に弱いため、土の表面が乾いたら、たっぷり水を与えましょう。特に開花期と成熟期の前後に水分が不足すると、実が十分に肥大しないことがあるため注意が必要です。

トウモロコシの収穫

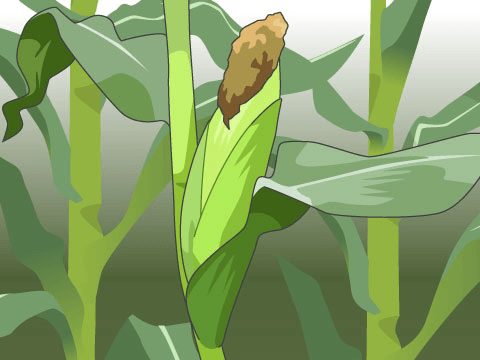

受粉から20~25日後、実の先端に付く毛が褐色になってきたら収穫適期です。

子実にたっぷりと含まれた糖分は収穫直後から減り始めるため、採れたての一番甘いタイミングを逃さないようにしましょう。

トウモロコシの病害虫

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸汁する害虫で、ウイルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

- アワノメイガ

-

アワノメイガは葉や茎の表面に卵を産みつける、トウモロコシの主な害虫。アワノメイガの幼虫に食害をされると、葉のつけ根や茎からおが屑のような粉や、葉のつけ根にクリーム色の塊が出ます。幼虫は雄花から食害するため、受粉が確認され不要になった雄花は軸ごと切り取るのが効果的です。

- モザイク病

-

ウイルスによる病気で、主にアブラムシを介して野菜に感染します。葉に黄色の濃淡の模様が現れ、モザイクのように見えることが名前の由来。モザイク病は治らないため、被害を見つけたら株ごと抜き取りましょう。

栄養価

トウモロコシの主成分である炭水化物は、体内で消化吸収の良い糖質に変わり、効率的に摂取できるエネルギーとなります。トウモロコシの中で最も栄養があるのは粒の根元にあたる胚芽部分。代謝を助けるビタミンB1・B2、抗酸化作用のあるビタミンEなどのビタミン群や、血圧上昇を抑制するカリウム、リンといった各種ミネラルなどをバランス良く含んでいます。これらの豊富な栄養素を逃さないためにも、調理中に胚芽部分を捨てないように気を付けましょう。

また、粒皮の部分には不溶性の食物繊維が多く含まれているので、この成分は排泄を促して腸内環境を整えたり、大腸がんを予防したりする効果が期待できます。