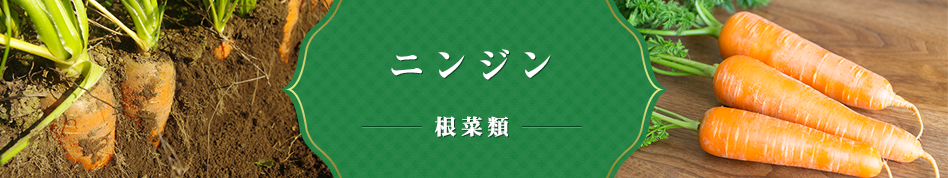

原産の中央アジアから、東西の2つのルートで世界に広まったと伝えられるニンジン。大きく分けると、ヨーロッパから伝わった西洋種と、中国から伝わった東洋種があります。このうち、日本の市場に浸透しているのが西洋種です。

西洋種の特徴は、東洋種よりも甘みがあること。キャロットケーキなどのスイーツにも向きます。

また、西洋種は栽培しやすいため、園芸にもおすすめ。甘くおいしいニンジンを作って、様々な料理に活用しましょう。

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

ニンジンを作るのに必要な資材

ニンジンを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ニンジンを育てるコツ

ニンジンは成長スピードがゆっくりで、栽培期間が120~130日と長め。

生育後半、根の肥大期に多くの肥料を必要とします。

そこで最適なのが有機質肥料。

この肥料は長期的に効果があるため、生育後半も肥料切れの心配がありません。

ニンジンの種蒔き

「発芽させれば半分は成功」と言われるほど、ニンジン栽培では発芽が重要です。種蒔きの1週間前に、畝を作る予定地に200g/㎡の有機石灰をまき、耕しておきましょう。

種蒔き当日、6ℓ/㎡の堆肥、200~300g/㎡の鶏ふん、100g/㎡の油かす(または米ぬか)、100g/㎡の魚粉をまいてよく耕し、幅約80cm、高さ約10cmの畝を作成。深さ約1cmのまき溝を、条間20~30cmを取って3本作ったら、株間約1cmで種をまきます。ニンジンの種は、発芽に光が必要な好光性。そのため土は薄めに埋め戻し、手のひらで軽く押さえます。

なお、発芽までの乾燥対策として次の作業が必須です。種の上にもみ殻をまき畝に不織布をかけて、端を留め具で固定。水やりは不織布の上からハス口を付けたジョウロを使用して、1回に長時間をかけてこまめに行ないましょう。

なお、冬蒔きで育てる場合は、保温のため、シートで畝全体をトンネルのように覆います。種蒔き後、半円状の支柱を50~60cm間隔で立て、厚さ0.1mm程度の半透明のシートをかぶせましょう。3月上旬頃、暖かくなってきたら、トンネル用シートのすそを開閉して温度調節を。4月上旬頃になったら外します。

ニンジンの管理

- 間引き

-

ニンジンの間引きは計3回で、株間の距離を目安にして行ないましょう。双葉が開いたら株間約3cm、本葉が3~4枚になったら株間約6cm、本葉が5~6枚になったら株間約10~12cmまで広げます。

- 追 肥

-

2回目の間引きのあとに追肥を行ないます。300g/㎡のぼかし肥を株の両側にまきましょう。以降、2週間ごとに同量をまきます。

- 土寄せ

-

1、2回目の間引き後、土寄せをしましょう。このときに、株の両側を耕して土の中に空気を送りこむと、排水性が上がり株の生育が促されます。

- 水やり

-

ニンジンの種は、乾燥すると発芽しません。発芽までの10日~14日ほど、常に土が湿った状態を保つよう、こまめに水を与えます。特に暖かい日は、土が乾燥しやすいので注意が必要です。

- 除 草

-

ニンジンは、初期の生育スピードがとてもゆっくりしています。周りの雑草の勢いに負けてしまうと大きく育たないため、春~夏の除草はきちんと行ないましょう。

ニンジンの収穫

収穫適期は、根の直径が4~5cmに育った頃。

首元の張りを確かめ、よく太った物を収穫します。

引き抜くときは、葉の根元を持って行ないましょう。

冬を迎えて霜が降りるようになったら、株元に土をかけておけば防寒になり、ニンジンは年明けまで保存できます。

ニンジンの病害虫

- うどんこ病

-

うどん粉をまいたような白色のカビが葉や茎に生え、次第に全体に広がります。光合成が阻害される他、葉の養分が吸収されて生育不良になり、花が咲かない、果実が肥大しないなどの害があるため、発生初期には薬剤を散布して対策しましょう。また、窒素過多がうどんこ病の原因になるので、肥料を与えるときは注意が必要です。

- 黒葉枯病

-

葉先が枯れ縮み症状が進むと、枯れた部分が黒褐色に変化します。この病気は、高温多湿の状態が続いたり、水はけの悪い土壌で野菜を育てたりすると多発。発病した株からは種を取らない、種蒔きには消毒済みの物を使う、薬剤を散布する、といった予防方法があります。

- キアゲハ

-

アゲハチョウの仲間で、主に葉を食害する害虫。その見た目は、幼虫の頃は鳥のフンに似ていて、成熟幼虫になると黒字に橙色の小斑点が目印となります。見つけたら必ず駆除しましょう。

- サツマイモネコブセンチュウ

-

土中に住む糸状の害虫。

長さ1mm以下と小さく、根に侵入してこぶを作ったり、分岐させたりします。葉が黄色くなって、外葉が開いて生育が悪くなってきたら、大抵はこの害虫の仕業です。根部にも被害が及んでいることがあるので、地中を掘って確認しましょう。

対策には、イチゴやラッカセイなどを同じ場所に交代で栽培すると効果的。イチゴやラッカセイにはサツマイモネコブセンチュウが寄生できないため、増殖を防ぐことができます。また、対抗植物のフレンチマリーゴールドを栽培するのもおすすめ。サツマイモネコブセンチュウ駆除に有効な物質を、土中に分泌するためです。

栄養価

ニンジンの栄養価と言えば、最も有名なのがβ-カロテンです。英語名である「キャロット」は、β-カロテンの名前の由来となったほど。β-カロテンは、がんや動脈硬化といった生活習慣病の予防に効果があります。加えて、肌のコンディションを整える機能を持ち、ニキビや肌荒れの抑制効果も。

なお、食べるときは、油と一緒に摂取すると、吸収率がアップするのでおすすめです。

またニンジンには他にも、むくみを改善するカリウム、お通じを良くする食物繊維、葉にはカルシウムなどの栄養価が含まれています。積極的に食べて、より健康的な体を目指しましょう。