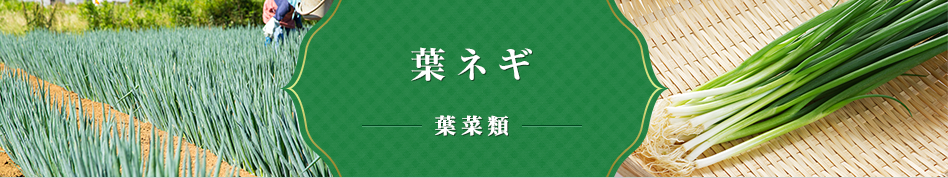

葉ネギはユリ科の野菜で、葉身部(緑色の部分)を食用にします。

香りとやわらかな食感が人気で、関西の食卓では欠かせません。

その用途は、うどんやそばの薬味にしたり、すき焼きなどの鍋物全般に用いたりと多彩。毎日でも使える野菜なので、家庭菜園で作れば重宝します。

葉ネギは暑さや寒さの影響を受けづらく、病害虫に強いので、栽培は簡単な部類です。植え付け後の水やりや追肥といった手入れも頻繁に行なう必要がないため、園芸初心者の方も安心して挑戦できる野菜となっています。

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

葉ネギを作るのに必要な資材

葉ネギを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

葉ネギを育てるコツ

土作りが大事です。

株が小さいうちは酸性土壌に弱いので、土作りの際は苦土石灰を必ず散布し、土壌の酸性度をph6.2~7.0に調整。

種蒔き後は発芽するまで不織布をかけて毎日水をやり、乾燥には注意しましょう。

葉ネギの種蒔き

種蒔きの2週間前に100g/㎡の苦土石灰を土に混ぜ、土壌の酸性度を調整しておきます。種蒔き1週間前に堆肥2kg/㎡、化成肥料200g/㎡をまいてよく耕しましょう。

種蒔きは幅40cmの畝を立て、1cm間隔で深さ1cmのまき溝を作ってから種をまき、土を埋め戻して手のひらで軽く押さえます。乾燥防止のために畝の上に不織布をかぶせて端をUピンなどで固定。

不織布の上からジョウロでたっぷり水やりをして、発芽後は不織布を取り除きます。

葉ネギの管理

- 間引き

-

種蒔きから約10日後、生育の良い株を残して間引きして、株間を約3cmにします。株間を広げることでその分、ひとつの株を大きく育てることが可能に。この作業は発芽から2回を目安に行ないます。

- 追 肥

-

種蒔きの2週間後から2週間に1回、化成肥料30g/㎡をまきます。作業後は、株元に土寄せをしましょう。

- 水やり

-

発芽前は、土が乾かないように水やりをします。発芽後は極端に乾燥するとき以外は水やりは不要です。葉ネギは多湿に弱いので、水のやり過ぎに注意しましょう。

- 除 草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。

葉ネギの収穫

収穫の目安は種蒔きから約2ヵ月後。草丈が30~40cmに成長したら収穫できます。

株ごと引き抜いて収穫することもできますが、繰り返し収穫がしたい場合は、地際から3~4cmのところをハサミで切り取りましょう。

その後追肥、土寄せをしておけば葉が再生して、2~3回収穫ができるようになります。

葉ネギの病害虫

- べと病

-

葉に淡黄色をした小さな斑点ができ、放っておくと葉裏にカビが生えます。これは、高温期に発生し多湿を好む病気です。農薬で対策する場合は、葉の裏表にまんべんなく散布しましょう。

- さび病

-

はじめは葉に白い小斑点を生じ、やがてその部分が盛り上げってきて褐色に変色。その後、表皮が破れて黄色や赤褐色の粉末が飛び散り、葉がさびたような見た目になります。予防方法は、風通しを良くする、多湿を避けるなどです。さび病が発症したら、茎葉を刈り取り焼却して感染を防ぎましょう。

栄養価

葉ネギは、免疫力が低下して病気になりやすい冬に食べるにはもってこいの野菜。ビタミンC、β-カロテン、ネギオールといった病気の予防効果のある栄養価が豊富なためです。なかでも注目したいのはネギオール。この成分はネギの白い部分に含まれていて、強い殺菌作用で病気菌を除去します。

また葉ネギは病気の予防だけではなく、病気からの回復にも効果的。葉ネギの白い部分とショウガと味噌を混ぜてお湯に注いで飲むと、体が内側から温まり発汗を促すため、解熱の効果が期待できます。