ピーマンと言えば、苦味の利いた味わいで人気の野菜。一般的には緑色のイメージですが、これは未成熟の状態で収穫しているためです。ピーマンは完熟すると、鮮やかに色づいた赤い実へと成長。なお、完熟果の中でも大型で肉厚なのがパプリカです。家庭菜園でピーマンを栽培するときは、収穫する時期を考えるのも楽しみのひとつ。

ピーマンと言えば、苦味の利いた味わいで人気の野菜。一般的には緑色のイメージですが、これは未成熟の状態で収穫しているためです。ピーマンは完熟すると、鮮やかに色づいた赤い実へと成長。なお、完熟果の中でも大型で肉厚なのがパプリカです。家庭菜園でピーマンを栽培するときは、収穫する時期を考えるのも楽しみのひとつ。

独特の苦味を味わいたいなら完熟前、サラダをにぎやかに彩りたいなら完熟後に収穫しましょう。

楽しみ方が複数あるピーマンは、育ててお得な野菜です。

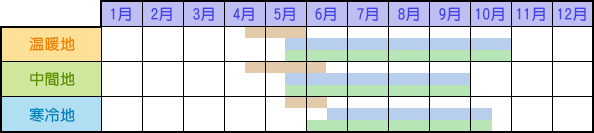

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

ピーマンを作るのに必要な資材

ピーマンを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

(農業用フィルム) -

-

-

ピーマンを育てるコツ

ピーマンは連作障害が発生しやすいため、3~4年以上ナス科の野菜(トマト、ナス、ピーマン、ジャガイモなど)を作っていない場所を選んで育てましょう。

また、育成中に気を付けたいのは、ピーマンが辛くなりすぎてしまうこと。これは水不足や栄養不足などによるストレスが原因です。

乾燥、肥料不足に注意し、適切な管理をすれば、ピーマンが食べられないほど辛くなることはありません。

ピーマンの植え付け

植え付け2週間前に、100g/㎡の苦土石灰(くどせっかい)をまき、よく耕しておきます。植え付け1週間前には、畝の中央に深さ30cmほどの溝を掘り、完熟牛ふん堆肥3kg/㎡、化成肥料150~200g/㎡をまいて埋め戻し、溝施肥(みぞせひ/穴や溝の底に肥料を入れる方法)を実施。

このときに、通気性と水はけを良くするために20cmを目安に、やや高めの畝を立て、マルチ用のフィルターをかけます。そして、植え付け当日は株間45~50cm間隔で植え穴を開けて水を注ぎ、水が引いたら苗を植えて、株もとを軽く押さえれば植え付けは完了。さらに、支柱を垂直に立てて、苗を誘引する準備を整えておきましょう。

ピーマンの管理

- 誘 引

-

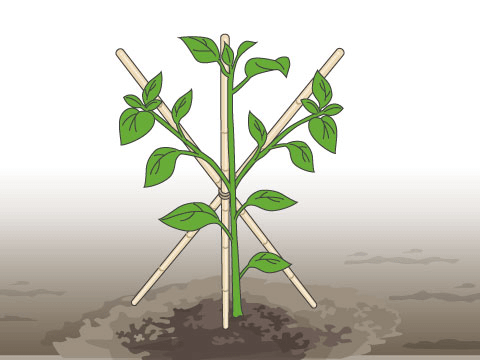

一番果(最初に付く果実)が付いて肥大し始める頃、わき芽が伸びてきます。主枝と勢いよく伸びるわき芽2本を残し、他のわき芽はすべて摘み取って、支柱を2本追加して3本仕立てにします。3本の枝は、それぞれ3本の支柱に、イラストを参照に誘引します。

- 追 肥

-

植え付けの1ヵ月後が最初の追肥のタイミング。株と株の間に30~40g/㎡の化成肥料をまきます。それからは、2週間に1度のペースで、畝の両端の盛り上がっている部分に1回目と同量の化成肥料をまきましょう。

- 水やり

-

ピーマンは乾燥に弱いので、畝は常に湿っている状態を保ちましょう。特に気温が上がる夏場は注意が必要で、朝と夕方に2回の水やりが必須です。

- 除 草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。マルチを張ると、太陽熱で消毒され雑草や害虫の繁殖を未然に防止できます。

ピーマンの収穫

一番果(最初に付く果実)は、長さ4~5cmほどで収穫すると株の疲労が抑えられ、その後の実付きが良くなります。

開花後の15~20日がピーマン、50~60日が赤ピーマンの収穫適期。

大きさで言うと6~7cmに成長した実が採り頃です。

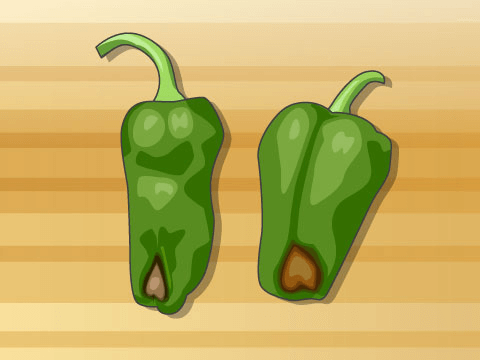

ピーマンの病害虫

- 尻腐れ症

-

果実の花落ち部分が黒く変色し、果実が大きくなるにつれて変色部がへこんできます。土壌のカルシウム不足が主な原因のため、予防としてカルシウムを多く含む肥料や補給剤を使いましょう。発症した実は回復しないので、見つけ次第除去します。

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸引する害虫で、ウイルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

栄養価

ピーマンはアンチエイジングに高い効果のある野菜。シミやそばかすを抑制するビタミンCが豊富に含まれています。その量は、レモンの果汁よりも多いと言うから驚きです。そんなピーマンですが、完熟して赤ピーマンになると、さらに栄養価は上昇。ビタミンCが約2倍、β-カロテンは約3倍、ビタミンEは約5倍に増します。

なお、赤ピーマンになると、苦味が抑えられて甘みが加わるため、ピーマンの苦味が嫌いと言う子供でも、おいしく食べられるので試してみましょう。