落花生と言えばビールのおつまみとしてお馴染みの豆です。もともとは南アフリカが原産で、日本で本格的に栽培が始まったのは、明治時代初期の頃。落花生という変わった名前は、花が落ちるとそこから弦が伸びて地中に潜っていき、やがて実になることが由来となっています。

落花生は地中の中で豆ができあがる、野菜の中では希少な品種。収穫時は、掘り起こした房に豆がびっしりと付いていて、なんとも爽快な気分になれます。採れたての豆は、茹でたり炒ったりして食べるのがおすすめ。また、落花生は病気や害虫に強いので、家庭菜園を始めてまだ日が浅い人でも挑戦しやすい植物です。

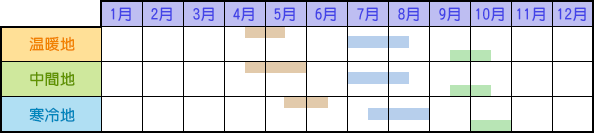

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

落花生を作るのに必要な資材

落花生を作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

-

落花生を育てるコツ

落花生は、花が受粉後にしぼむと弦の地中へのもぐり込みが始まります。もぐり込みの手助けのために、耕した土を株もとに寄せてあげましょう。

この作業は開花前あたりに行なうのが目安で、弦が地中に伸び始めてから行なうと、弦や実を傷付けてしまうことがあるため注意が必要です。

落花生の種蒔き

栽培適温は25~28℃と高く、5月以降に種をまきます。種蒔きの2週間前に100~150g/㎡の苦土石灰をまき、クワでよく耕しましょう。1週間前になったら、畝幅を60cm取って中央に深さ15~20cmの溝を掘り、堆肥2kg/㎡、化成肥料50g/㎡をまいて埋め戻します。このとき、高さ約10cmの畝を立て、表面を平らにならすのが重要。

栽培適温は25~28℃と高く、5月以降に種をまきます。種蒔きの2週間前に100~150g/㎡の苦土石灰をまき、クワでよく耕しましょう。1週間前になったら、畝幅を60cm取って中央に深さ15~20cmの溝を掘り、堆肥2kg/㎡、化成肥料50g/㎡をまいて埋め戻します。このとき、高さ約10cmの畝を立て、表面を平らにならすのが重要。

種蒔き当日は、畝の中央に30cm間隔で深さ1~2cmのまき穴を開け、1ヵ所につき2~3粒ずつ種をまきます。種をまいたら、土をかぶせて手のひらで軽く押さえましょう。まいた直後の種は鳥に食べられやすいため、不織布などで畝を覆っておけば安心です。

落花生の管理

- 間引き

-

発芽後、本葉が見えてきたら鳥よけの不織布を外します。本葉が2~3枚出た頃、生育の悪い株を抜き、1ヵ所に1~2本になるように間引いて土寄せしましょう。

- 追 肥

-

わき枝が伸び始めた頃に1回目の追肥。株の脇に化成肥料20g/1㎡をまいて、竹べらなどを使って土に混ぜましょう。化成肥料は、窒素の割合が少ない物を使います。

- 水やり

-

発芽前は多めに水をあげます。発芽後から開花前までは、少なめの水やりに変えましょう。開花後は、土の表面が乾かない程度に水を与えれば大丈夫です。

落花生の収穫

開花から80~100日後、葉の一部が黄色く枯れてきたら試し掘りをしてみましょう。

さやの網目がはっきりして、豆の膨らみが一粒ずつ分かるくらい成長していれば収穫適期。

株を引き抜いたら、実を上にして天日で2~3日乾燥させます。

落花生の病害虫

- コガネムシ

-

コガネムシの幼虫に根をかじられると、株全体に養分がめぐらなくなり、生育が悪くなるので注意が必要です。成虫は葉の葉脈だけを残して食害します。幼虫、成虫ともに見つけ次第駆除し、成虫の場合は周辺に産卵した可能性があるので、土に薬剤を混ぜましょう。不織布などで株を覆うことで対策可能です。

- アブラムシ

-

新芽や葉に集団で寄生して吸汁する害虫で、ウイルス病を媒介する場合もあります。水をかけて洗い流すか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除しましょう。発生前に不織布などで株を覆うことでも対策可能です。

- 褐斑病

-

初期には褐色の小さい斑点が生じ、症状が進むと同心円状に広がります。下葉から発生して、新芽に感染するとさらに被害が拡大。高温多湿条件で発症率が高くなるため、日当たりや風通しを良くし、発症した葉は取り除きましょう。

栄養価

ビールのおつまみとして定着している落花生には、お酒と相性の良いナイアシンとアスパラギン酸という成分が含まれています。ナイアシンは二日酔いの原因となるアセトアルデヒドを分解し、飲酒時の肝臓への負担を軽減。一方のアスパラギン酸は、有害なアンモニアを排出する利尿作用があるので、悪酔いするのを防いでくれます。

また、落花生は食べると太りやすいというイメージをよく持たれていますが、実際はそうではありません。落花生の脂肪分は、肥満の原因となる動物性脂肪ではなく、太りにくい植物性脂肪なのです。さらに、落花生は少量食べるだけで満腹感が続くので、ダイエット食品として最適。とは言っても、食べ過ぎるともちろん太ってしまうので注意しましょう。1日30粒を目安にして食べるのが健康的です。