ユリ科の野菜で中国が原産地と言われるらっきょうは、肥大した葉鞘部を食用とします。代表的な調理法のひとつである甘酢漬けは、カレーライスのお供としてもお馴染み。独特な風味と歯ごたえのある食感が特徴的です。

砂丘や開墾地でも栽培されているのは、非常に丈夫でやせ地でも十分育つと言う理由から。育て方はニンニクとよく似ており、秋に球根を植え付ければ、収穫までほとんど手がかかりません。病害虫も少なく、家庭菜園初心者におすすめの野菜です。

初春に若取りした物は「エシャレット」と呼ばれ、辛みが少ないため、マヨネーズや味噌を付けて生食できます。初夏には掘りたてを炒めて食べるのもおすすめ。

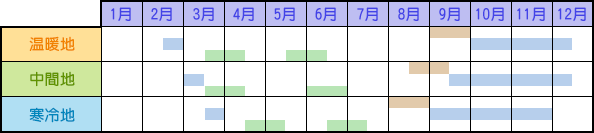

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

らっきょうを作るのに必要な資材

らっきょうを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

らっきょうを育てるコツ

栽培期間は10ヵ月と長いものの、病害虫にも強く、手間いらずのらっきょう。

唯一、注意しなくてはいけないのは多湿で、水はけが悪かったり水をやりすぎたりすると根腐れを起こします。

水はけの良い場所を選んで植え付け、水やりは土が乾いたらたっぷりやるようにしましょう。

らっきょうの植え付け

9月上旬〜10月上旬にかけて、「タネ球」と呼ばれる球根を植え付けます。株が広がらないので、菜園の隅の余ったスペースでも栽培が可能。

植え付けの1週間前までに、苦土石灰100〜150g/㎡をまいてよく耕します。植え付け当日、栽培スペースの中央に深さ15cm、幅10〜15cmの溝を掘り、元肥となる堆肥2kg/㎡、化成肥料100g/㎡をまいて埋め戻し、畝を立てましょう。

この方法は「溝施肥」と呼ばれ、ゆっくりと肥料が効くことから、栽培期間の長いらっきょうにおすすめです。畝の中央に支柱などで目印の溝を付け、20cm間隔で1ヵ所に2球ずつタネ球を植え付けます。とがった方を上にして、先端が少し見える程度の浅植えにしましょう。

らっきょうの管理

- 追肥・土寄せ

-

植え付けの1ヵ月後から月に1回、株の周りに化成肥料30g/㎡をまき、肥料と土を混ぜながら株もとに土寄せをします。冬越し中の1〜2月にかけて追肥は不要で、3月上旬〜中旬に最後の追肥と土寄せを行ないましょう。

- 摘 蕾

-

蕾が付いたら、必ず開花前に摘んでおきます。放っておくと花が咲き、球が大きく育たない原因となります。

らっきょうの収穫

6月頃、葉が枯れてきたら収穫適期です。

土が乾いた晴れの日に、株の周りの土をスコップなどでやわらかくしてから、手で引き抜いて収穫しましょう。

エシャレットとして生食する場合は、3月下旬〜4月上旬に若取りします。

らっきょうの病害虫

- アブラムシ

-

春になって暖かくなると発生し、新芽や葉に群生して茎や葉の汁を吸います。生育が悪くなるだけでなく、各種ウイルス病を媒介する場合もあるので、早めの対処が必要。粘着テープを押しあてて取り除くか、発生初期に殺虫殺菌剤や殺虫剤を散布して駆除します。

- ネダニ

-

土壌中に生育する物と、タネ球で持ち込まれる物と、2つの発生源があります。タネ球を植え付け前に天日乾燥することで防除が可能です。酸性土壌で発生しやすいため、石灰などをまいて調整しましょう。

- 白色疫病

-

葉に暗緑色の病斑を生じ、病斑が拡大すると葉が下垂したりよじれたりして、球の肥大不良を引き起こします。比較的高温で、雨が多いと多発するので注意。また、連作によっても発生しやすくなるため、一度発生した土で栽培する際は、数年は間隔を空けましょう。

栄養価

独特の風味のもとになる硫化アリルの一種「アリシン」は、殺菌・抗菌作用があり、ネギの仲間に多く含まれる成分です。血液をサラサラにする効果や抗酸化作用に加え、ビタミンB1の吸収を助ける働きもあることから、疲労回復や免疫力・体力増進に効くスタミナ野菜として知られています。食物繊維が多く、便秘解消や新陳代謝の促進を期待できる他、コレステロールの吸収や血糖値の上昇を抑えるなどの健康効果も。 さらに高血圧を予防すると言うカリウムを多く含み、生活習慣病の予防にも効き目があると言われています。