料理の薬味や彩りにあると便利なワケギ。ネギとタマネギの交雑種で、肉厚な葉は茹でて酢味噌で和えてぬたにする調理法が一般的です。

ワケギは漢字で「分葱」と書き、球根を植え付けると何本かに分かれることから名付けられました。

球根から栽培しますが、育てるのは比較的容易。再生力が強く、数回に分けて繰り返し収穫できます。野菜には珍しく直立に生えるため、レタス類など他の野菜の株間に植え付ければ、菜園に立体感が生まれるでしょう。

菜園の縁に植えて縁取りにするのもおすすめ。主に緑色の葉身部分を食べますが、栄養価が高く優秀な野菜です。球根は春になったら掘り上げ、風通しの良いところで保存すれば、来シーズン用のタネ球として利用できます。

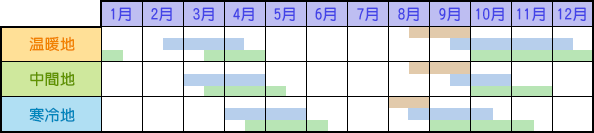

- 温暖地沖縄・九州・四国

- 中間地中国・近畿・中部・関東

- 寒冷地北陸・東北・北海道

※上記の地域区分は目安としてお考え下さい。

標高や地形、年次変動によって同一地域でも気候条件が変動します。

お住まいの地域に合わせて栽培して下さい。

ワケギを作るのに必要な資材

ワケギを作るのに必要な資材

-

-

-

-

-

ワケギを育てるコツ

球根は2~3球ずつまとめて植え付けます。このとき、球根の芽の先が少し地上に出るくらいの浅植えにするのがポイント。耐寒性はあまりないので、越冬中は霜除けをします。

繰り返し収穫が可能で、栽培が長期間になるので、随時追肥、土寄せをするといいでしょう。

8~9月ごろに出回る球根を入手して植え付け、収穫を終えたら翌年の6~7月には球根を畑から掘り上げて保存します。

ワケギの植え付け

植え付けの2週間前までに、苦土石灰(くどせっかい)100g/㎡を散布して、よく耕します。

植え付けの1週間前には畝(うね)全面に堆肥(たいひ)2kg/㎡、化成肥料200g/㎡を散布し、土に混ぜ込み再びよく耕しましょう。

幅50~60cmの畝(うね)を立てて、表面を平らにならしたあと、ワケギの球根を15~20cm間隔で2~3球ずつ植え付けます。球根の先端がわずかに見えるよう浅めに植えましょう。

ワケギの管理

- 追 肥

-

植え付けの2週間後、化成肥料30g/㎡をまき、土と肥料を軽く混ぜ、株もとに土を寄せます。

- 水やり

-

乾燥が激しい場合に、たっぷりと水をやります。

- 除草

-

雑草や枯れ葉は病害虫の温床になりやすいため、見つけたら取り除きましょう。

- お礼肥

-

冬に地上部が枯れたら、葉をハサミですべて切り取りましょう。お礼肥として堆肥4~6 ℓ/㎡をまくと、翌春の成長が促されます。

ワケギの収穫

草丈25~30cmに成長したら、下の方を3~4cm残してハサミで切り取り収穫しましょう。

収穫後に追肥、土寄せをすれば、新芽が出てきてその後も数回収穫できます。

ワケギの病害虫

ワケギで注意すべきなのは「べと病」。風通しを良くし、肥料を与えすぎないようにしましょう。「さび病」や「アブラムシ」にも注意が必要です。

- べと病

-

葉に淡黄色をした小さな斑点ができ、そのうちに斑拡大して淡褐色に変わり、葉裏にカビが生えます。高温期に発生しやすく、多湿を好み、風雨などにより伝染。密植を避け、過湿にならないように注意しましょう。農薬を散布する場合は、葉の裏表にまんべんなく行なうようにします。

- さび病

-

はじめは葉に白い小斑点を生じます。やがてその部分が盛り上がってきて褐色の小斑点になり、表皮が破れて黄色や赤褐色の粉末が飛び散り、葉がさびたような状態に。発症を防ぐには、風通しを良くし、多湿に注意する必要があります。さび病を見つけたら、茎葉を刈り取り焼却して発生源をなくしましょう。

- アブラムシ

-

コマツナ、チンゲンサイ、ハクサイ、キャベツ、ダイコンなど、アブラナ科の野菜に発生しやすい害虫。新芽や葉に群生し、汁を吸い、ウイルス病を媒介します。見つけたら捕獲して取り除きましょう。

栄養価

ネギの種類は主に白い部分を食べる「根深ネギ」と、緑の葉の部分を食べる「葉ネギ」の2種類。ワケギは「葉ネギ」の一種。「青ネギ」とも表現され、白ネギよりも栄養分が比較的高いと言われています。ネギの青い部分は緑黄色野菜に分類され、βカロテンやカルシウム、ビタミンKなどが豊富。ビタミンKは直接的に骨形成を促進し、骨破壊を抑える作用があり、骨粗しょう症の予防や動脈硬化の予防にもなります。

また、ビタミンB1やビタミンB2もワケギには豊富。ビタミンB1は糖質を分解してエネルギーに変え、脳の中枢神経や末梢神経に働きかけてストレスを溜めにくくしてくれます。一方、ビタミンB2は粘膜を保護し、細胞の再生を助けると共に免疫力をアップさせてくれるのが特徴です。胎児や乳幼児の発育に不可欠な葉酸も豊富で、女性にうれしい食材と言えるでしょう。