こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

先日、キッチン雑貨のお店に入ったら、卓上で使える鍋やホットプレートがたくさん陳列されていました

形も色も様々で、とってもおしゃれ

機能性だけでなく、優美なデザインをかね備えていて、食卓で活躍してくれそうな素敵な物が多かったです

私がおすすめする卓上鍋は、鍋とプレートがセットになっている物

特にお鍋の用途は幅広く、スープなどの煮込み料理の他、蒸し板をセットすれば蒸し器としても使えるので、ひとつあると便利ですよ

我が家では朝食に、温かいスープや味噌汁を必ず用意するのですが、皆が席に着くまでに時間差があり、器に盛り付けたスープが冷めてしまうのが残念でした

そんな状況を解消してくれたのが卓上鍋です

スープだけは、卓上鍋から各自で器によそってもらうようにしたところ、温かいまま食べることができ、寒い冬の朝には大好評

夕食時も、皆が揃う時間がばらばらのときは、具の入った卓上鍋をテーブルに出しておき、食べるときに温めながら食べてもらうようにしています

卓上鍋は、そのまま加熱調理ができる点も便利ですが、コンロで調理するのと比べると、時間がかかります。

調理時間を短縮したい場合は、完成した料理を保温する用途で使うのが良いでしょう。

また、卓上鍋やプレートは、使用回数が少ないと戸棚の奥に収納してしまって、結局使わない……ということも

頻繁に使うのであれば、取り出しやすい置き場所を作ると良いと思います

私は、窓辺の開いているスペースに卓上鍋を置いて、使いたいときにすぐ使えるようにしています。

デザインが可愛いく、インテリアの一部にもなるので、それ程違和感ないですよ

さて今回のレシピは、「野菜と豆のシンプルスープ」をご紹介します。

野菜と豆を薄味で煮込んだ、具だくさんのスープ。

味付けがシンプルなだけに、野菜のおいしさを味わえますよ

ちょっと物足りないときは、ミックスナッツなどのトッピングで味を変えるのもおすすめです。

まだ少し寒さの残る季節、卓上鍋で保温した温かいスープで身体を温めて下さいね。

ぜひお試し下さい

先日、キッチン雑貨のお店に入ったら、卓上で使える鍋やホットプレートがたくさん陳列されていました

形も色も様々で、とってもおしゃれ

機能性だけでなく、優美なデザインをかね備えていて、食卓で活躍してくれそうな素敵な物が多かったです

私がおすすめする卓上鍋は、鍋とプレートがセットになっている物

特にお鍋の用途は幅広く、スープなどの煮込み料理の他、蒸し板をセットすれば蒸し器としても使えるので、ひとつあると便利ですよ

我が家では朝食に、温かいスープや味噌汁を必ず用意するのですが、皆が席に着くまでに時間差があり、器に盛り付けたスープが冷めてしまうのが残念でした

そんな状況を解消してくれたのが卓上鍋です

スープだけは、卓上鍋から各自で器によそってもらうようにしたところ、温かいまま食べることができ、寒い冬の朝には大好評

夕食時も、皆が揃う時間がばらばらのときは、具の入った卓上鍋をテーブルに出しておき、食べるときに温めながら食べてもらうようにしています

卓上鍋は、そのまま加熱調理ができる点も便利ですが、コンロで調理するのと比べると、時間がかかります。

調理時間を短縮したい場合は、完成した料理を保温する用途で使うのが良いでしょう。

また、卓上鍋やプレートは、使用回数が少ないと戸棚の奥に収納してしまって、結局使わない……ということも

頻繁に使うのであれば、取り出しやすい置き場所を作ると良いと思います

私は、窓辺の開いているスペースに卓上鍋を置いて、使いたいときにすぐ使えるようにしています。

デザインが可愛いく、インテリアの一部にもなるので、それ程違和感ないですよ

さて今回のレシピは、「野菜と豆のシンプルスープ」をご紹介します。

野菜と豆を薄味で煮込んだ、具だくさんのスープ。

味付けがシンプルなだけに、野菜のおいしさを味わえますよ

ちょっと物足りないときは、ミックスナッツなどのトッピングで味を変えるのもおすすめです。

まだ少し寒さの残る季節、卓上鍋で保温した温かいスープで身体を温めて下さいね。

ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

2月はバレンタインデー関連で、お菓子を手作りする道具が店頭に並び、形が可愛いケーキやクッキーの型を見つけると、つい欲しくなってしまいます

ただ、勢いで購入したものの、1回しか使わなかった……。

場所も取るので収納場所に困る…… そんな経験はありませんか?

そんな経験はありませんか?

せっかく購入したからには、ケーキ以外の料理に使えると良いですよね

様々な型がありますが、オーソドックスな型なら応用しやすいため、ひとつ持っていると便利です

例えばパウンド型は、パウンドケーキを焼く以外に、野菜のテリーヌを詰めたり、押し寿司の型にしたりと、ひとつあると重宝します

定番の18cmサイズの他、少し小さめの型もあると、ちょっと人に贈りたいケーキ作りなどにも役立ちます。

プレゼント用に使い捨ての紙型も売っていますが、何度か作ることを想定すれば、使い捨てでない型を持っても良いと思いますよ

また、リング型やシフォン型のように真ん中が抜けている型は、料理を盛り付けるのに活用しましょう

例えば、クリスマスやホームパーティーなど、人が集まるときにあると素敵なリースサラダ

アルファルファのような他の食材に絡みやすい野菜と、お好みの葉物を組み合わせて型に入れます。

上からきゅっと押さえ、1〜5分おいて型から抜くと、リース型サラダが簡単に作れます

赤や黄色、濃い緑の野菜を飾れば、見た目も華やかに

同じように、ご飯を詰めてリング型にし、お好みの具材を混ぜたりのせたりしてデコレーションするのも楽しいですよ

そこで今回は、「サラダ風リングご飯」のレシピをご紹介します。

ご飯を型に入れるときは、くっついてしまうのを防止するため、型の内側にラップを張ると良いでしょう。

食材はいつもと同じでも、盛り付け方次第で違う料理になるので、ケーキ型を応用してみて下さいね

2月はバレンタインデー関連で、お菓子を手作りする道具が店頭に並び、形が可愛いケーキやクッキーの型を見つけると、つい欲しくなってしまいます

ただ、勢いで購入したものの、1回しか使わなかった……。

場所も取るので収納場所に困る……

そんな経験はありませんか?

そんな経験はありませんか?

せっかく購入したからには、ケーキ以外の料理に使えると良いですよね

様々な型がありますが、オーソドックスな型なら応用しやすいため、ひとつ持っていると便利です

例えばパウンド型は、パウンドケーキを焼く以外に、野菜のテリーヌを詰めたり、押し寿司の型にしたりと、ひとつあると重宝します

定番の18cmサイズの他、少し小さめの型もあると、ちょっと人に贈りたいケーキ作りなどにも役立ちます。

プレゼント用に使い捨ての紙型も売っていますが、何度か作ることを想定すれば、使い捨てでない型を持っても良いと思いますよ

また、リング型やシフォン型のように真ん中が抜けている型は、料理を盛り付けるのに活用しましょう

例えば、クリスマスやホームパーティーなど、人が集まるときにあると素敵なリースサラダ

アルファルファのような他の食材に絡みやすい野菜と、お好みの葉物を組み合わせて型に入れます。

上からきゅっと押さえ、1〜5分おいて型から抜くと、リース型サラダが簡単に作れます

赤や黄色、濃い緑の野菜を飾れば、見た目も華やかに

同じように、ご飯を詰めてリング型にし、お好みの具材を混ぜたりのせたりしてデコレーションするのも楽しいですよ

そこで今回は、「サラダ風リングご飯」のレシピをご紹介します。

ご飯を型に入れるときは、くっついてしまうのを防止するため、型の内側にラップを張ると良いでしょう。

食材はいつもと同じでも、盛り付け方次第で違う料理になるので、ケーキ型を応用してみて下さいね

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

厳しい残暑も少しずつ和らいで、食欲の秋 が近づいてきましたね

が近づいてきましたね

日本の食卓で、ほぼ毎日使う物と言えば、「お箸」ではないでしょうか。

最近では、目的に合わせて箸を使い分ける人や、「マイ箸」を持つ人が増えて、お箸の種類も豊富になりつつあります

そこで今回は「お箸」にまつわるあれこれをご紹介します。

日本で最も古く箸が使われたのは、弥生時代の末期と言われています。

その当時の箸は、神様へ食物を捧げるときの祭器として扱われ、1本の竹を細く削って、ピンセットのように折り曲げた状態の物でした。

現在のように2本1組の箸が使われ始めたのは7世紀の初め、遣隋使が見聞した中国王朝の作法がもとになったとされています

遣隋使の報告を受けた聖徳太子は、中国の使節を日本に招待するときのために、箸食作法を朝廷の供宴儀式で採用したと言われています。

そこから日本で食事に箸を使う習慣が始まり、8世紀初め、奈良の平城京で箸食が広がり、「手食」から「箸食」へ変化したとされています

さて、お箸には様々なサイズやデザインがありますが、皆さんは、自分が使う箸をどのように選んでいますか?

お箸選びに大切なのは、手の大きさに合わせた物を選ぶことです

目安として、利き手の人差し指と親指を直角に広げ、人差し指の先と親指の先を結んだ長さの1.5倍がちょうど良い大きさとされています。

特に箸を使い始めたばかりのお子様は、箸の長さが合っていないと正しい箸使いが難しくなるので、きちんとサイズを見極めるようにしましょう

一般的には、子供は「16〜18㎝」、成人女性は「21〜23㎝」、成人男性は「23〜25㎝」の長さが適していると言われています。

また、手や指に厚みがある人は「太めの箸」、手や指が細い人は「細めの箸」が持ちやすいです。

女性の場合、細身の箸の方が持ちやすく、手元が自然と上品に見えるので、細めの箸がおすすめです

お箸は直接口に入れる物のため、素材も気になるところですね

古くから箸の加工に使われてきた、「漆」や「蜜蝋」、「柿渋」などの天然素材は身体にとって安全な素材とされています。

その一方、最近では、石油を原料にした化学素材のお箸が増えています。

化学素材の箸は、カラーバリエーションが豊富、価格が手ごろ、食器洗浄機で洗えるなどのメリットがありますが、安全面では不明な部分もあります

より安全な物を好まれる場合は、天然素材のお箸を選ぶと良いでしょう

さて今回のレシピは、「ハッセルバックポテト」をご紹介します。

ジャガイモに細かい切り込みを入れる工程で、割り箸を利用します。

このテクニックは、タマネギをみじん切りにするときにも活用できますよ

いつものジャガイモが、一風変わったおつまみや、お子様のおやつに変身します。

ぜひお試し下さい

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

厳しい残暑も少しずつ和らいで、食欲の秋

が近づいてきましたね

が近づいてきましたね

日本の食卓で、ほぼ毎日使う物と言えば、「お箸」ではないでしょうか。

最近では、目的に合わせて箸を使い分ける人や、「マイ箸」を持つ人が増えて、お箸の種類も豊富になりつつあります

そこで今回は「お箸」にまつわるあれこれをご紹介します。

日本で最も古く箸が使われたのは、弥生時代の末期と言われています。

その当時の箸は、神様へ食物を捧げるときの祭器として扱われ、1本の竹を細く削って、ピンセットのように折り曲げた状態の物でした。

現在のように2本1組の箸が使われ始めたのは7世紀の初め、遣隋使が見聞した中国王朝の作法がもとになったとされています

遣隋使の報告を受けた聖徳太子は、中国の使節を日本に招待するときのために、箸食作法を朝廷の供宴儀式で採用したと言われています。

そこから日本で食事に箸を使う習慣が始まり、8世紀初め、奈良の平城京で箸食が広がり、「手食」から「箸食」へ変化したとされています

さて、お箸には様々なサイズやデザインがありますが、皆さんは、自分が使う箸をどのように選んでいますか?

お箸選びに大切なのは、手の大きさに合わせた物を選ぶことです

目安として、利き手の人差し指と親指を直角に広げ、人差し指の先と親指の先を結んだ長さの1.5倍がちょうど良い大きさとされています。

特に箸を使い始めたばかりのお子様は、箸の長さが合っていないと正しい箸使いが難しくなるので、きちんとサイズを見極めるようにしましょう

一般的には、子供は「16〜18㎝」、成人女性は「21〜23㎝」、成人男性は「23〜25㎝」の長さが適していると言われています。

また、手や指に厚みがある人は「太めの箸」、手や指が細い人は「細めの箸」が持ちやすいです。

女性の場合、細身の箸の方が持ちやすく、手元が自然と上品に見えるので、細めの箸がおすすめです

お箸は直接口に入れる物のため、素材も気になるところですね

古くから箸の加工に使われてきた、「漆」や「蜜蝋」、「柿渋」などの天然素材は身体にとって安全な素材とされています。

その一方、最近では、石油を原料にした化学素材のお箸が増えています。

化学素材の箸は、カラーバリエーションが豊富、価格が手ごろ、食器洗浄機で洗えるなどのメリットがありますが、安全面では不明な部分もあります

より安全な物を好まれる場合は、天然素材のお箸を選ぶと良いでしょう

さて今回のレシピは、「ハッセルバックポテト」をご紹介します。

ジャガイモに細かい切り込みを入れる工程で、割り箸を利用します。

このテクニックは、タマネギをみじん切りにするときにも活用できますよ

いつものジャガイモが、一風変わったおつまみや、お子様のおやつに変身します。

ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

毎日お料理する人にとって、キッチンやキッチン道具が使いやすいことは、見た目の良さよりずっと大切ですよね

なんだか使いづらい物だと、作業が思うように進まなくて、ちょっとしたストレスを感じませんか?

調理中に使用頻度の高いボウル・ざる・へら・菜箸などは使いやすい物を選ぶことをおすすめします。

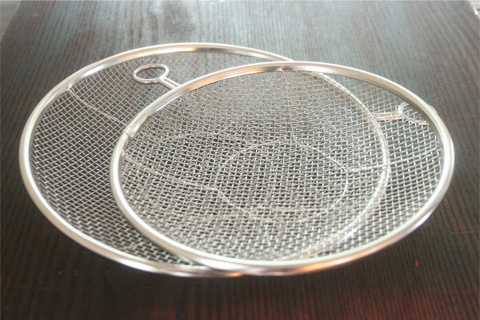

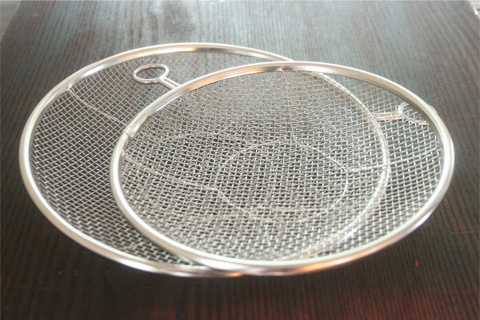

その中でも、私が今回お伝えしたいのは、ざるです

ざると一言に言っても、その種類は豊富にありますね。

私が普段愛用しているのは、においの付きにくいステンレス製の物(金網)です

そして、基本的なボウル型の他、平ざるがあると、調理をスムーズに進めるのに役立ちます。

ホウレンソウなどの長さのある葉物をゆでて受けるときや、麺類の湯切りなど、表面積が広くて使いやすいのです

また、平ざるは角がないため洗いやすく、洗い終わったあとの水切れも良いですよ

ざるを洗うときは、網目に付いた汚れをしっかり落とし、洗い残しがないように気を付けましょう。

専用ブラシなども売っていますが、アクリルたわしでも汚れが落ちやすいです

平ざるは立てかけて自然乾燥させ、完全に乾いたら収納します。

収納するときも、平ざるなら場所を取らず、隙間収納もできます

平ざるを使ったことがない方は、一度試してみて下さい。

使い勝手の良さを、きっと気に入ると思いますよ

さて今回は、「ジャガイモとインゲンの和え物」のレシピをご紹介します。

ゆでたジャガイモとインゲンに、カレー風味の野菜炒めを合わせた洋風の和え物。

ジャガイモとインゲンをゆでたら、ざるに取ってしっかり水気を切るのがポイントです。

余分な水分で料理の味がぼやけるのを防ぎます。

ぜひ作ってみて下さい

毎日お料理する人にとって、キッチンやキッチン道具が使いやすいことは、見た目の良さよりずっと大切ですよね

なんだか使いづらい物だと、作業が思うように進まなくて、ちょっとしたストレスを感じませんか?

調理中に使用頻度の高いボウル・ざる・へら・菜箸などは使いやすい物を選ぶことをおすすめします。

その中でも、私が今回お伝えしたいのは、ざるです

私が普段愛用しているのは、においの付きにくいステンレス製の物(金網)です

そして、基本的なボウル型の他、平ざるがあると、調理をスムーズに進めるのに役立ちます。

ホウレンソウなどの長さのある葉物をゆでて受けるときや、麺類の湯切りなど、表面積が広くて使いやすいのです

また、平ざるは角がないため洗いやすく、洗い終わったあとの水切れも良いですよ

ざるを洗うときは、網目に付いた汚れをしっかり落とし、洗い残しがないように気を付けましょう。

専用ブラシなども売っていますが、アクリルたわしでも汚れが落ちやすいです

平ざるは立てかけて自然乾燥させ、完全に乾いたら収納します。

収納するときも、平ざるなら場所を取らず、隙間収納もできます

平ざるを使ったことがない方は、一度試してみて下さい。

使い勝手の良さを、きっと気に入ると思いますよ

さて今回は、「ジャガイモとインゲンの和え物」のレシピをご紹介します。

ゆでたジャガイモとインゲンに、カレー風味の野菜炒めを合わせた洋風の和え物。

ジャガイモとインゲンをゆでたら、ざるに取ってしっかり水気を切るのがポイントです。

余分な水分で料理の味がぼやけるのを防ぎます。

ぜひ作ってみて下さい