こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

6月は「父の日」がありますが、父の日の贈り物と言えば皆さんは何を思い浮かべますか?

「母の日」はカーネーションの花が定番ですが、父の日の贈り物に、何を贈れば良いのか悩んでしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

父の日に何を贈ろうか迷ったとき、ご飯のお供やお酒のおつまみにもピッタリ!の「明太子」がおすすめです。

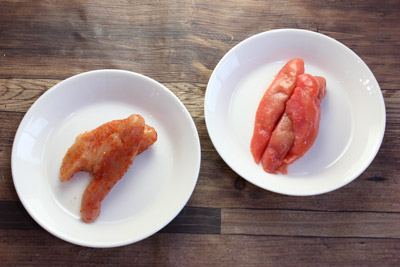

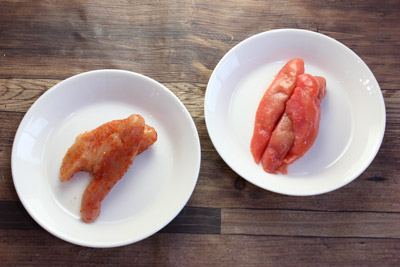

スーパーなどでは、たらこと並んで売られていることが多い明太子ですが、皆さんは「たらこ」と「明太子」の違いをご存知でしょうか?

そこで今回は、「たらこ」と「明太子」についてご紹介します。

たらこと明太子は、ともに「すけとうだら」の卵が原料です。

たらこと明太子は、ともに「すけとうだら」の卵が原料です。

一般的に、塩漬けにした物を「たらこ」、唐辛子の入った調味液に漬け込んだ物を「明太子」と呼んでいます。

「明太子」の由来は、もともと韓国で、すけとうだらのことを「明太(ミョンテ)」と呼ばれていた物を、福岡で呼び方を変えて「ミョンテ」を「明太子」と呼ぶようになり、全国的に広がったと言われています。

たらこや明太子の食感と言えば、粒々の食感が特徴的ですが、その粒はどれくらい入っているかご存知でしょうか?

すけとうだらの卵巣は、2袋が1対となっており、この1対を1腹と呼びます。

すけとうだらの卵巣は、2袋が1対となっており、この1対を1腹と呼びます。

1腹あたりの卵数は、魚によってバラつきがありますが、なんと約20〜30万粒も入っているそうです

たらこ・明太子を選ぶときは、皮がピンと張り、粒がプリプリの物を選ぶと、中の粒の食感も良い場合が多いです

すぐに食べない場合は、そのまま冷凍することで、数か月程度保存できます。

冷凍する場合は、1本ずつ小分けして、ラップで包んで保存しましょう。

また、生のままでも、焼いてからでも冷凍できます。

解凍時は、冷蔵庫で一晩かけて自然解凍するのがおすすめですが、急ぐ場合は、ビニール袋に入れ、水を張ったボールの中に浸けて解凍すると良いですよ

たらこは、煮物やパスタがおすすめです。

古くから人気の定番料理「たらこ煮」は、ひと口大に切った「たらこ」を、醤油と酒、砂糖で調味して煮付けた物で、ぱっと花開いたような見た目が特徴的です。

たらこや明太子は塩分が含まれているため、調理に使用する際は、その味を活かして塩を控えめにすると良いですよ。

明太子はほぐして和え物やサラダに入れると、いつもの料理が華やかになります

特にポテトサラダとの相性はバッチリ

グリルで焼いて、シンプルにお茶漬けやおにぎりにするのも良いですね。

トーストやピザとの相性も良く、アイディア次第で様々な楽しみ方ができますよ

明太子は唐辛子で調味されていますが、一口に唐辛子と言っても「本鷹」、「三鷹」、「鷹の爪」、「八房(やつぶさ)」、「島唐辛子」、激辛で有名な「ハバネロ」等、色々な種類があります。

唐辛子の役割は、辛さはもちろん、香りも大切だと言われています。

メーカー毎に、色々な唐辛子を独自の配合でブレンドしているそうなので、自分好みの明太子を探してみるのも楽しいですね

さて今回のレシピは、「明太子と夏野菜のそうめん」をご紹介します。

明太子の辛味がアクセントになった、夏野菜がたっぷり摂れるアレンジそうめんレシピです。

ぜひお好みの明太子でお試し下さいね

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

6月は「父の日」がありますが、父の日の贈り物と言えば皆さんは何を思い浮かべますか?

「母の日」はカーネーションの花が定番ですが、父の日の贈り物に、何を贈れば良いのか悩んでしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

父の日に何を贈ろうか迷ったとき、ご飯のお供やお酒のおつまみにもピッタリ!の「明太子」がおすすめです。

スーパーなどでは、たらこと並んで売られていることが多い明太子ですが、皆さんは「たらこ」と「明太子」の違いをご存知でしょうか?

そこで今回は、「たらこ」と「明太子」についてご紹介します。

たらこと明太子は、ともに「すけとうだら」の卵が原料です。

たらこと明太子は、ともに「すけとうだら」の卵が原料です。一般的に、塩漬けにした物を「たらこ」、唐辛子の入った調味液に漬け込んだ物を「明太子」と呼んでいます。

「明太子」の由来は、もともと韓国で、すけとうだらのことを「明太(ミョンテ)」と呼ばれていた物を、福岡で呼び方を変えて「ミョンテ」を「明太子」と呼ぶようになり、全国的に広がったと言われています。

すけとうだらの卵巣は、2袋が1対となっており、この1対を1腹と呼びます。

すけとうだらの卵巣は、2袋が1対となっており、この1対を1腹と呼びます。1腹あたりの卵数は、魚によってバラつきがありますが、なんと約20〜30万粒も入っているそうです

たらこ・明太子を選ぶときは、皮がピンと張り、粒がプリプリの物を選ぶと、中の粒の食感も良い場合が多いです

すぐに食べない場合は、そのまま冷凍することで、数か月程度保存できます。

冷凍する場合は、1本ずつ小分けして、ラップで包んで保存しましょう。

また、生のままでも、焼いてからでも冷凍できます。

解凍時は、冷蔵庫で一晩かけて自然解凍するのがおすすめですが、急ぐ場合は、ビニール袋に入れ、水を張ったボールの中に浸けて解凍すると良いですよ

たらこは、煮物やパスタがおすすめです。

古くから人気の定番料理「たらこ煮」は、ひと口大に切った「たらこ」を、醤油と酒、砂糖で調味して煮付けた物で、ぱっと花開いたような見た目が特徴的です。

たらこや明太子は塩分が含まれているため、調理に使用する際は、その味を活かして塩を控えめにすると良いですよ。

明太子はほぐして和え物やサラダに入れると、いつもの料理が華やかになります

特にポテトサラダとの相性はバッチリ

グリルで焼いて、シンプルにお茶漬けやおにぎりにするのも良いですね。

トーストやピザとの相性も良く、アイディア次第で様々な楽しみ方ができますよ

明太子は唐辛子で調味されていますが、一口に唐辛子と言っても「本鷹」、「三鷹」、「鷹の爪」、「八房(やつぶさ)」、「島唐辛子」、激辛で有名な「ハバネロ」等、色々な種類があります。

唐辛子の役割は、辛さはもちろん、香りも大切だと言われています。

メーカー毎に、色々な唐辛子を独自の配合でブレンドしているそうなので、自分好みの明太子を探してみるのも楽しいですね

さて今回のレシピは、「明太子と夏野菜のそうめん」をご紹介します。

ぜひお好みの明太子でお試し下さいね

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

日増しに日差しが強くなり、これからの季節はビールがおいしくなりますね

ビールのお供にするおつまみは、さっと作れる「練製品」を利用すると便利です

練製品は、魚肉のすり身に調味料などを加えて成型し、蒸す・焼く・揚げるなどして凝固させた食材のことを言います。

練製品と聞いて皆さんはどんな食材を思い浮かべますか?

おでんに入れる「ちくわ」や「はんぺん」、お正月のおせちに欠かせない「かまぼこ」など様々な練製品があります。

魚のおいしさと良質たんぱく質をそのまま凝縮し、食べやすく生まれ変わった練製品。

独特の食感と旨みをもつ練製品は、冬のおでんやおせちだけでなく、実はこれからの季節も活躍する便利な食材

今回は練製品の魅力についてご紹介します。

練製品には様々な魚が使われますが、代表的な物は、エソ、グチ、ハモ、トビウオ、アジ、タチウオ、ヒラメなどです。

練製品には様々な魚が使われますが、代表的な物は、エソ、グチ、ハモ、トビウオ、アジ、タチウオ、ヒラメなどです。

北洋で獲れるスケトウダラは、冷凍すり身として広く使われています。

練製品の起源ははっきりしていませんが、平安時代の終わり頃には「かまぼこ」の名前があったことが分かっています。

練製品の起源ははっきりしていませんが、平安時代の終わり頃には「かまぼこ」の名前があったことが分かっています。

かまぼこは、現在のちくわの原型とも言える物ですが、古くは竹を芯にしてすり身を塗り付けて焼いた物で、その色や形が、水辺に生える植物のガマの穂に似ていることから「かまぼこ」の名前がついたのではないかと言われています。

室町時代になると板にすり身を付けて焼くようになり、江戸時代後期になると、焼かずに蒸す方法が普及し、関東では「蒸しかまぼこ」が主流になりました。

その後、時代の流れとともに、製法は多様化し、各地で新しいスタイルのかまぼこが生まれています。

現在、市販されている練製品には様々な種類があります。

加熱に蒸気を用いた「蒸しかまぼこ」、蒸したあと、表面に焼き色を付けた「焼きかまぼこ」。

揚げかまぼこに分類される「さつま揚」や「ごぼう天」、ゆでかまぼこに分類される「なると巻」や「つみれ」、「はんぺん」。

お弁当やおでんでお馴染みの「焼ちくわ」、サラダや和え物、スープなどの具材として利用される、「カニ風味かまぼこ」などがあります。

最近では、「フェイクかまぼこ」といった、ホタテやウナギ、さらにはチーズケーキそっくりのかまぼこが、注目を集めることも増えてきました。

練製品が注目される理由のひとつに、「ヘルシーな食材」であることが挙げられます。

練製品は、高たんぱく低脂質。

たんぱく質が多い食品と言うと、肉のように高脂質な物が多いですが、練製品は、たんぱく質が豊富で、脂質の含有量が低い食品ですので、油が気になるという方でも安心して頂けますね

そんな練製品は、生ものより長く保存でき、味付けされているため調理が簡単

もちろんそのまま食べても

うまく利用すれば、主婦の心強い味方です

お弁当のおかずやサラダ、煮物、酒のつまみなど・・・・・・ビールがおいしくなるこれからの季節は、特に活躍の機会が増えるのではないでしょうか

さて今回は、練製品にちなんだレシピ、「ちくわボート」をご紹介します。

ちくわを使った見た目も楽しいオードブルです。

おもてなしやおつまみにもピッタリ

ぜひお試し下さいね

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

日増しに日差しが強くなり、これからの季節はビールがおいしくなりますね

ビールのお供にするおつまみは、さっと作れる「練製品」を利用すると便利です

練製品は、魚肉のすり身に調味料などを加えて成型し、蒸す・焼く・揚げるなどして凝固させた食材のことを言います。

練製品と聞いて皆さんはどんな食材を思い浮かべますか?

おでんに入れる「ちくわ」や「はんぺん」、お正月のおせちに欠かせない「かまぼこ」など様々な練製品があります。

魚のおいしさと良質たんぱく質をそのまま凝縮し、食べやすく生まれ変わった練製品。

独特の食感と旨みをもつ練製品は、冬のおでんやおせちだけでなく、実はこれからの季節も活躍する便利な食材

今回は練製品の魅力についてご紹介します。

練製品には様々な魚が使われますが、代表的な物は、エソ、グチ、ハモ、トビウオ、アジ、タチウオ、ヒラメなどです。

練製品には様々な魚が使われますが、代表的な物は、エソ、グチ、ハモ、トビウオ、アジ、タチウオ、ヒラメなどです。北洋で獲れるスケトウダラは、冷凍すり身として広く使われています。

練製品の起源ははっきりしていませんが、平安時代の終わり頃には「かまぼこ」の名前があったことが分かっています。

練製品の起源ははっきりしていませんが、平安時代の終わり頃には「かまぼこ」の名前があったことが分かっています。かまぼこは、現在のちくわの原型とも言える物ですが、古くは竹を芯にしてすり身を塗り付けて焼いた物で、その色や形が、水辺に生える植物のガマの穂に似ていることから「かまぼこ」の名前がついたのではないかと言われています。

室町時代になると板にすり身を付けて焼くようになり、江戸時代後期になると、焼かずに蒸す方法が普及し、関東では「蒸しかまぼこ」が主流になりました。

その後、時代の流れとともに、製法は多様化し、各地で新しいスタイルのかまぼこが生まれています。

現在、市販されている練製品には様々な種類があります。

加熱に蒸気を用いた「蒸しかまぼこ」、蒸したあと、表面に焼き色を付けた「焼きかまぼこ」。

揚げかまぼこに分類される「さつま揚」や「ごぼう天」、ゆでかまぼこに分類される「なると巻」や「つみれ」、「はんぺん」。

お弁当やおでんでお馴染みの「焼ちくわ」、サラダや和え物、スープなどの具材として利用される、「カニ風味かまぼこ」などがあります。

最近では、「フェイクかまぼこ」といった、ホタテやウナギ、さらにはチーズケーキそっくりのかまぼこが、注目を集めることも増えてきました。

練製品が注目される理由のひとつに、「ヘルシーな食材」であることが挙げられます。

練製品は、高たんぱく低脂質。

たんぱく質が多い食品と言うと、肉のように高脂質な物が多いですが、練製品は、たんぱく質が豊富で、脂質の含有量が低い食品ですので、油が気になるという方でも安心して頂けますね

そんな練製品は、生ものより長く保存でき、味付けされているため調理が簡単

もちろんそのまま食べても

うまく利用すれば、主婦の心強い味方です

お弁当のおかずやサラダ、煮物、酒のつまみなど・・・・・・ビールがおいしくなるこれからの季節は、特に活躍の機会が増えるのではないでしょうか

さて今回は、練製品にちなんだレシピ、「ちくわボート」をご紹介します。

ちくわを使った見た目も楽しいオードブルです。

ぜひお試し下さいね

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

2月はバレンタインデー、3月はホワイトデーがあり、プレゼント用にお菓子を手作りした方もいらっしゃると思いますが、プレゼントする手作りお菓子の定番と言えば、カップケーキやマフィンなど小分けに包装しやすい焼き菓子ではないでしょうか。

レシピも、材料を混ぜて型(カップやマフィン型)に流して焼くだけの簡単な物が多く、初心者でも失敗せずにお菓子作りが楽しめます!

そんなお菓子作りに活躍するマフィン型は、ちょっと目線を変えると、実はお菓子作り以外にも使える便利な調理道具なのです

例えば、パイ生地を敷いて煮詰めたリンゴを入れ、格子状にパイ生地を乗せればアップルパイが作れますし、卵液を流して作るキッシュなどのお料理にも使えます

オーブン料理以外では、ゼリーを冷やし固め、ラップを敷いて型抜きご飯を作ったりしても良いですね

我が家では、型抜きご飯の上に卵そぼろや型抜き野菜を乗せてオリジナルの彩りご飯を作って楽しんでいます

マフィン型は家にある物で構いませんが、私は通常サイズの物よりも、小さいサイズのマフィンが作れるミニマフィン型をよく使います。

一口サイズのマフィンができるので、ちょっとした手土産やおもてなし料理を作るときに便利ですよ。

子供たちもお菓子を作るときに作りやすいサイズのようで、よくこのミニマフィン型を使っています

普段使う頻度が少ない調理道具は戸棚の奥に入れてしまい、しまったままになっていませんか?

今回ご紹介したマフィン型のように、便利に使える調理器具が戸棚の奥に眠っているかもしれません

これを機会に収納を見直して、調理道具のしまい方もひと工夫すると良いですね

さて、今回は、便利なマフィン型を使って作る「ケークサレ」をご紹介します。

炒め野菜に生地を合わせ、オーブンで焼く甘くないケーキです。

パーティなど、皆が集まったときのフィンガーフードにぴったり

一口サイズで食べやすく、野菜が摂れるので、お子様のおやつにもおすすめですよ

作ってみて下さいね

2月はバレンタインデー、3月はホワイトデーがあり、プレゼント用にお菓子を手作りした方もいらっしゃると思いますが、プレゼントする手作りお菓子の定番と言えば、カップケーキやマフィンなど小分けに包装しやすい焼き菓子ではないでしょうか。

レシピも、材料を混ぜて型(カップやマフィン型)に流して焼くだけの簡単な物が多く、初心者でも失敗せずにお菓子作りが楽しめます!

そんなお菓子作りに活躍するマフィン型は、ちょっと目線を変えると、実はお菓子作り以外にも使える便利な調理道具なのです

例えば、パイ生地を敷いて煮詰めたリンゴを入れ、格子状にパイ生地を乗せればアップルパイが作れますし、卵液を流して作るキッシュなどのお料理にも使えます

オーブン料理以外では、ゼリーを冷やし固め、ラップを敷いて型抜きご飯を作ったりしても良いですね

我が家では、型抜きご飯の上に卵そぼろや型抜き野菜を乗せてオリジナルの彩りご飯を作って楽しんでいます

マフィン型は家にある物で構いませんが、私は通常サイズの物よりも、小さいサイズのマフィンが作れるミニマフィン型をよく使います。

一口サイズのマフィンができるので、ちょっとした手土産やおもてなし料理を作るときに便利ですよ。

子供たちもお菓子を作るときに作りやすいサイズのようで、よくこのミニマフィン型を使っています

普段使う頻度が少ない調理道具は戸棚の奥に入れてしまい、しまったままになっていませんか?

今回ご紹介したマフィン型のように、便利に使える調理器具が戸棚の奥に眠っているかもしれません

これを機会に収納を見直して、調理道具のしまい方もひと工夫すると良いですね

さて、今回は、便利なマフィン型を使って作る「ケークサレ」をご紹介します。

炒め野菜に生地を合わせ、オーブンで焼く甘くないケーキです。

パーティなど、皆が集まったときのフィンガーフードにぴったり

一口サイズで食べやすく、野菜が摂れるので、お子様のおやつにもおすすめですよ

作ってみて下さいね

こんにちは 料理家のひろろこと竹内ひろみです。

料理家のひろろこと竹内ひろみです。

2月に入り寒さが一層厳しいですね。

こんなときは、暖かい部屋で温かいお茶でも飲んでくつろぎたいものです。

皆さんはお茶を楽しむ習慣はありますか?

毎日忙しくても、ほっと一息つく時間があるとリフレッシュできますよね

そこで今回は、素敵なティータイムの習慣「アフタヌーンティー」についてご紹介します。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。

当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。

当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。

昼食の時間から夕食の時間までが長く、小腹が空いてしまうため、お茶や軽食を食べる習慣がありました。

また女性向けの社交の場として、知人や友人を誘ってお茶会が開かれるようになりました。

その時代はちょうどヴィクトリア朝前期、贅沢なティーセットや銀食器、テーブルクロスなどがお茶会で使われ、アフタヌーンティーのスタイルが定着していったようです。

時代は流れ、現代のアフタヌーンティーは、イギリスでは庶民にも広く愛される習慣となりました。

日本でもアフタヌーンティー形式のティータイムを楽しめるお店が増え、いろいろなスタイルがあります。

伝統的な形式を保っているホテル。

カジュアルなティータイムを提供する喫茶店。

有名な小説「不思議の国のアリス」の、お茶会をイメージしたコンセプトカフェなどもあるので、好みに合わせて探してみると良いでしょう。

お店のスタイルは違ってもアフタヌーンティーのメニューは共通している物が多いです。

お茶(紅茶やフレーバーティー)にスコーン、タルトやチョコレートなどのお菓子、サンドイッチが3段のケーキプレートにセットされて出てくることが多いので、どのお店でもアフタヌーンティーの雰囲気を味わうことができますよ

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。

お家でお茶を楽しむティータイムのときも、ちょっとした演出で優雅なアフタヌーンティを楽しむことができますよ。

イギリスでは、お茶の葉はリーフティーよりもティーバッグのほうが普及していて、お茶を飲むときは手軽なティーバッグを使っている人が多いそうです。

リーフティーやティーバッグの違いは気にせず、お茶は好きな物を選ぶと良いでしょう

ダージリンやアッサムなど定番の物でも良いですし、趣向を変えてハーブティーもおすすめです。

お茶以外の香りを楽しむフレーバーティーやハーブティーの種類も増えているので、お好みに合わせてお茶をセレクトするのも楽しいですね。

3段のお菓子を乗せるケーキプレートは少し収納に困る お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。

お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。

3段に重なったケーキプレートは、本来は狭いテーブルや低いテーブルの上を有効活用するために、このようなスタンドの形となっているようですので3段ケーキプレートにこだわらなくても大丈夫です!

折り畳み式のケーキスタンドも売っているので、どうしてもというときは、手持ちのお皿を乗せても良いですね。

またプレートに盛り付けるお料理は、購入した物だけでなく、手作りの物が入るとほっこりと温かい演出になりますよ

例えばスライスしたきゅうりやサーモンを挟んだシンプルなサンドイッチは、お菓子とのバランスも良く、スイーツの合間にさっぱりした味わいを楽しめます。

さて、今回は「ナッツとベリーのスコーン」をご紹介します。

アフタヌーンティーには欠かせないおやつにもなるスコーン。

たまにはいつもより時間をかけて、心も体も温まるスペシャルなアフタヌーンティーを過ごしてみてはいかがでしょうか

ナッツやベリーが入った物以外にも、バターや卵が入ったコクのある物から、あっさりした物までいろいろなレシピがあるので、お好みに合わせてお試し下さいね

料理家のひろろこと竹内ひろみです。

料理家のひろろこと竹内ひろみです。2月に入り寒さが一層厳しいですね。

こんなときは、暖かい部屋で温かいお茶でも飲んでくつろぎたいものです。

皆さんはお茶を楽しむ習慣はありますか?

毎日忙しくても、ほっと一息つく時間があるとリフレッシュできますよね

そこで今回は、素敵なティータイムの習慣「アフタヌーンティー」についてご紹介します。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。 当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。

当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。昼食の時間から夕食の時間までが長く、小腹が空いてしまうため、お茶や軽食を食べる習慣がありました。

また女性向けの社交の場として、知人や友人を誘ってお茶会が開かれるようになりました。

その時代はちょうどヴィクトリア朝前期、贅沢なティーセットや銀食器、テーブルクロスなどがお茶会で使われ、アフタヌーンティーのスタイルが定着していったようです。

時代は流れ、現代のアフタヌーンティーは、イギリスでは庶民にも広く愛される習慣となりました。

日本でもアフタヌーンティー形式のティータイムを楽しめるお店が増え、いろいろなスタイルがあります。

伝統的な形式を保っているホテル。

カジュアルなティータイムを提供する喫茶店。

有名な小説「不思議の国のアリス」の、お茶会をイメージしたコンセプトカフェなどもあるので、好みに合わせて探してみると良いでしょう。

お店のスタイルは違ってもアフタヌーンティーのメニューは共通している物が多いです。

お茶(紅茶やフレーバーティー)にスコーン、タルトやチョコレートなどのお菓子、サンドイッチが3段のケーキプレートにセットされて出てくることが多いので、どのお店でもアフタヌーンティーの雰囲気を味わうことができますよ

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。お家でお茶を楽しむティータイムのときも、ちょっとした演出で優雅なアフタヌーンティを楽しむことができますよ。

イギリスでは、お茶の葉はリーフティーよりもティーバッグのほうが普及していて、お茶を飲むときは手軽なティーバッグを使っている人が多いそうです。

リーフティーやティーバッグの違いは気にせず、お茶は好きな物を選ぶと良いでしょう

ダージリンやアッサムなど定番の物でも良いですし、趣向を変えてハーブティーもおすすめです。

お茶以外の香りを楽しむフレーバーティーやハーブティーの種類も増えているので、お好みに合わせてお茶をセレクトするのも楽しいですね。

3段のお菓子を乗せるケーキプレートは少し収納に困る

お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。

お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。3段に重なったケーキプレートは、本来は狭いテーブルや低いテーブルの上を有効活用するために、このようなスタンドの形となっているようですので3段ケーキプレートにこだわらなくても大丈夫です!

折り畳み式のケーキスタンドも売っているので、どうしてもというときは、手持ちのお皿を乗せても良いですね。

またプレートに盛り付けるお料理は、購入した物だけでなく、手作りの物が入るとほっこりと温かい演出になりますよ

例えばスライスしたきゅうりやサーモンを挟んだシンプルなサンドイッチは、お菓子とのバランスも良く、スイーツの合間にさっぱりした味わいを楽しめます。

さて、今回は「ナッツとベリーのスコーン」をご紹介します。

アフタヌーンティーには欠かせないおやつにもなるスコーン。

たまにはいつもより時間をかけて、心も体も温まるスペシャルなアフタヌーンティーを過ごしてみてはいかがでしょうか

ナッツやベリーが入った物以外にも、バターや卵が入ったコクのある物から、あっさりした物までいろいろなレシピがあるので、お好みに合わせてお試し下さいね