江戸野 陽子先生のブログ

こんにちは。野菜と豆腐の料理家あらため、豆腐料理研究家の江戸野陽子です

こちらで豆腐料理を紹介するようになってから、豆腐をメインに扱うようになりまして、肩書きを「豆腐」オンリーにすることにしました。

とは言え、活動内容は今までと変わりません。

どうぞよろしくお願いします

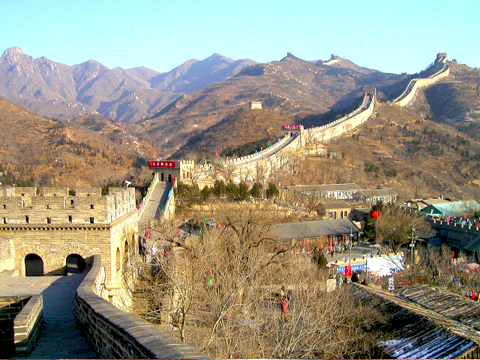

さて、今回は豆腐の発祥地について話したいと思います。 豆腐の起源は中国にあり

豆腐の起源は中国にあり

豆腐の起源にはいくつかの説があります。

そのなかで、有力と言われるものはふたつあります。 紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている

紀元前2世紀前の漢時代、淮南王・劉安の創作だと言う説。16世紀の中国の書「本草綱目(ほんぞうこうもく)」のなかに「豆腐は、漢の淮南王劉安にはじまる」と書かれている

豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。

豆腐について書かれた文献が唐の時代(618〜907年)以降まで何もないことから、起源は劉安の時代ではなく、もっと歴史を下った唐代の中期と言う説。

このように豆腐は、少なくとも唐代中期頃に作られていたと言われているようです

中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!

中国の豆腐の種類は、日本よりバラエティ豊か!

日本には木綿、絹ごし、おぼろ、充填豆腐など、色んな種類の豆腐がありますが、中国はそれ以上と言われています。 よく知られている豆腐は、以下のような物があります。

よく知られている豆腐は、以下のような物があります。 嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐

嫩豆腐(ネンドウフ):絹ごし豆腐 老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐

老豆腐(ラオドウフ):木綿豆腐 豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。

豆腐干(トウフカン/豆腐乾):木綿豆腐よりさらに固い木綿豆腐。細く切って麺にしたり、肉のようにして炒め物にすることも。 豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。

豆腐脳(トウフナオ/豆腐花):加熱した豆乳に凝固剤を加えて半固形状にした物に、好みの薬味や調味料をかけて食べる。おぼろ豆腐に似ている。 臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。

臭豆腐(チョウドウフ):漬け汁に老豆腐を数時間から一晩漬けこんだ物。揚げたり、焼いたりして食べる。 腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。

腐乳(フウルウ:乳腐/豆腐乳/南乳):豆腐に麹を付け、塩水中で発酵させた中国食品。瓶詰になって売られている。

料理によく活用されているのが、老豆腐なのですが、これは日本の木綿豆腐より固くて水分が少なめなのが特徴です。

それもこれも、中国では豆腐を加熱調理(揚げる、焼く、煮る)することが多く、水分がない方が良いからなのだと思っております。

実際、本場中国の麻婆豆腐を食したことのある方々は、「麻婆豆腐の豆腐は、水分が抜けてスポンジに近い状態になっていて、そこに味が染み渡っていて、おいしいんだ」と、教えてくれます

木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう

木綿豆腐で四川麻婆豆腐を作ってみよう

そこで今回は、水切りした木綿豆腐を使って作る「四川麻婆豆腐」をご紹介したいと思います

ポイントは、木綿豆腐をレンジで加熱してから水切りすること

鍋で沸かしたお湯でゆでるより、レンジの方がしっかりと水切りができるので、レンジをオススメしています。

木綿豆腐をキッチンペーパーで包んでから加熱し、重しを乗せて、しっかりと水切りしてあげて下さい。

こうすることで味が豆腐に絡みやすくなり、かつ崩れにくい四川麻婆豆腐が作れますので、ぜひお試し頂けたらと思います