こんにちは、料理家の野上優佳子です。

残暑が厳しいこの季節、お弁当を持って出かけるとき、どんなお弁当を作ったら良いか悩みませんか?

暑さで食材が傷みやすいことを考慮したり、食欲が落ちたときでも食べやすい物を考えたりといったお悩みの声をよく聞きます。

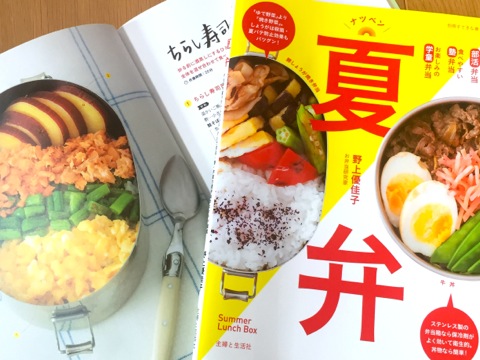

そのお悩みを少しでも解決できたら良いなぁと思い、先日「夏弁」(主婦と生活社)という夏のお弁当について執筆した本を出版致しました

興味のある方は、手に取ってみて下さいね

今回、夏のお弁当に関して一冊の本にまとめたことで、改めて夏のお弁当作りを見直せました。

本を編集しているとき、お弁当作りについて「案外知られていないこともある」という印象を受けたので、いくつか押えて欲しい衛生ポイントをご紹介します。

お弁当を作るときの最大の衛生ポイントは、季節を問わず基本的に一緒

お弁当箱や調理場、冷蔵庫が清潔であることは大前提です。

そして、調理のときのちょっとした心がけで食中毒や食品の傷みを予防することができます。

例えばちくわやかまぼこ、ハムなどの加工食品は、切り分けるだけでおかずになるので、ついそのままお弁当に入れてしまいがちですが、実はこれが危険

生のままだと、まな板や包丁などに付いていた雑菌が繁殖し、食中毒や食品が傷むリスクが高くなります。

焼いたり湯通ししたりして、一度加熱してからお弁当箱に詰めることをおすすめします。

肉や魚を調理する際には、まな板や包丁、調理人の手指だけでなく、調理用の箸にも注意して下さい。

料理ごとに菜箸は別にするのが安心です。

肉や魚を炒めたり焼いたりした菜箸を使い回して、和え物などそれ以上加熱しない料理に使用すると、思いがけず雑菌が付着してしまうことがあります。

また、食中毒の危険を見落としがちなのは、野菜の煮物などです。

火が通っているから安心だ、と思われるかもしれませんが、特に含め煮のように汁気の多い物は雑菌が繁殖しやすく、加熱していても実はとても傷みやすいです

お弁当用に煮物を作るときは、炒り煮にして、最後には火を強めて汁気を飛ばすと良いでしょう。

具が入ったご飯も、炊き込みご飯より炒飯にする方が無難です。

こちらも理由は、水分が多いと雑菌が増えやすいからです。

しっとりと味のしみた炊き込みご飯は魅力的ですが、お弁当に入れるなら、からっと炒めて水分を飛ばした炒飯がおすすめです

そして必ず、どのおかずもご飯も冷ましてからお弁当箱に詰めること

詰めるときも、もちろん調理用の菜箸とは別に盛り付け用の箸を用意して下さいね!

さて今回は、お弁当のおかずとしても大活躍する「タコミート」をご紹介します。

タコミートは、もとはタコライスの上に載せる味付けしたひき肉で、スパイスの利いた洋風そぼろ、と言っても良いかもしれません。

パプリカの赤色、ピーマンの緑が夏らしい鮮やかさで、食卓やお弁当に彩を添えます。

ぜひ作ってみて下さいね

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

湿気が多いためムシムシとして暑い日本の夏は、やはりそうめんやそばなど冷たい麺類がおいしく感じますね

しかし、麺類ばかりに食事が偏ると、どうしても栄養のバランスが崩れ、体調を崩す原因となってしまいます。

そこで、麺類を食べるときには、少しでも薬味などの野菜を添えることがオススメです

冷たい麺類に薬味として添えられるミョウガ、ショウガ、大葉などの香味野菜ですが、身体にとってうれしい働きをしてくれることを知っていますか?

香味野菜にはさわやかな香りがある他、辛味成分がある物も多く、食欲増進効果の面からも夏の食卓には欠かせない食材なのです

そんな香味野菜の中でも、この夏、私がオススメしたい食材をご紹介します

【ミョウガ】

生薬としても扱われているミョウガは、身体の余分な熱を取り、血行を良くする働きがあるとされています。

抗菌作用があるとも言われているので、口内炎の痛みを和らげる他、風邪の予防にも効果的です。

ミョウガは日本や中国などのアジア東部が原産だとされており、中国では漢方薬の生薬として扱われ、食材として扱われているのは日本だけといった野菜のひとつです

シャキシャキとした食感と強い香りが食欲を増進させる効果があるため、蒸し暑く食欲が減退しがちになる日本の夏にぴったりの野菜と言えるでしょう

生で食べるときには、アクが強いので切ったら水にさらします。

さらしすぎてしまうと香りが失われてしまうので、さっと水にさらす程度にして下さいね

【ショウガ】

ショウガは身体を温める作用があるため冬に食べるイメージが強いと思いますが、建物内の冷房が効きすぎていて夏場でも冷え性の人が増えている昨今、夏場にも取り入れたい野菜のひとつです。

料理への応用範囲が広いショウガですが、飲み物で頂いてもおいしいです。

ショウガと紅茶を合わせたショウガ紅茶は、身体を内側から温め、夏風邪予防にもなるオススメのドリンクです。

ショウガ紅茶に入れる甘味を、疲労回復効果の高いビタミンB群をたっぷり含むハチミツにすると、さらに夏バテ予防に期待が持てます

【その他】

大葉やセロリなど、特有の香りを持つ野菜を少し添えるだけで食欲アップにもつながるので、食欲のないときは香味野菜を積極的に摂ると良いでしょう

そのまま刻んでお料理に添える他、味噌に香味野菜を混ぜて作る香り味噌やミョウガを甘酢に漬けて作る甘酢漬けなど、ちょっと手を加えて冷蔵庫にストックしておくと良いですね

香味野菜は麺類だけではなく、冷奴(ひややっこ)や豚しゃぶなどに添えてもおすすめです。

いつものメニューに香味野菜を取り入れることで、夏の食卓が豊かになりますよ

さて今回ご紹介するのは、夏の定番・冷やしうどんを栄養たっぷりに食べられるレシピ、「ベジみそ野菜うどん」をご紹介します

刻んだ香味野菜をたっぷり混ぜ合わせて作った味噌が決め手のうどんは、さっぱりとしてどこかホッとする味です。

食欲がないときにも食べやすく、栄養が取れるレシピですのでぜひ作ってみて下さいね

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

夏真っ盛りですね

私は暑いのが大好きなので、夏の日差しに負けず、真っ黒に日焼けしながら毎日元気に過ごしています

皆さんは夏バテなどなさっていませんか?

高温多湿の夏は、人が体調を崩しやすいだけでなく、食べ物が傷みやすい時季でもあります。

そのため毎年8月の1ヵ月間を厚生労働省が「食品衛生月間」と定め、地方公共団体などを通して各方面へ食中毒に注意するよう呼びかけています。

食中毒のリスクを減らすために、予防3原則「菌を付けない・増やさない・やっつける」を掲げ、注意喚起しているそうです。

夏休みは、海や川、山 など、大自然を楽しむ場所へお出かけする方も多いことでしょう

など、大自然を楽しむ場所へお出かけする方も多いことでしょう

自然を満喫しながらアウトドアでBBQなんて、最高ですよね!

しかし、屋外での調理は一歩間違うと食中毒を引き起こす危険も

BBQをするときは注意して欲しいポイントがありますので、その中のいくつかをご紹介します

食材の温度管理

食材の温度管理

野外でBBQするときは、野菜も肉も焼く直前までクーラーボックスなどで保管するようにしましょう。

焼き始めてからも、一度にたくさん食材を取り出さずに、焼ける量を見計らってクーラーボックスから出した方が良いです。

特に生肉は傷みやすいので、焼かずに炎天下で一定時間放っておかないよう注意して下さい。 トングや箸を使い分ける

トングや箸を使い分ける

目には見えませんが、生肉には食中毒の原因となる菌が多く付着しています。

生肉を焼くときに使ったトングや箸は、口に入れる直前の野菜や肉を取り分けるときに使わないようにしましょう。 食材はしっかり火を通す

食材はしっかり火を通す

直火で調理すると、火加減が難しく、少ししか焼いていないのに表面が焦げ付いてしまうことがあります

生焼けのお肉を食べるのは危険です

中心までしっかり火が通るように焼きましょう。

BBQでの食中毒は、普段意識しない衛生面を見直せば防げることばかりです。

その他、食材を触る前に手洗いする、清潔な食器を使うなど今一度基本を見直して、楽しいBBQにしましょう

また、屋外に持ち出す食べ物で、衛生面の注意を怠りがちなのが「おにぎり」です

食中毒を引き起こす菌のひとつに黄色ブドウ球菌がありますが、これは実はヒトの常在菌です。

健康な人でも20〜30%の人が保有しているとされ、化膿したところや鼻、喉の粘膜、手指などに生息しています。

黄色ブドウ球菌は、食べ物に付着して増殖するときに、エンテロトキシンという毒素を作り、この毒素が口から体内に入ると食中毒症状を起こします。

例えば、おにぎりを握る手に傷口があると、そこから付着した菌がおにぎりで増殖し、毒素による食中毒が起きると考えられています

おにぎりを握るときには、菌が付かないように手袋やラップを使って握ると良いでしょう。

しかし、調理するときに気を付けたとしても、食べるときに素手で触ってしばらく暑い夏空の下で放置すると、当然ながら食中毒のリスクは一気に上がります

ある統計によると、黄色ブドウ球菌を原因とした食中毒事故の、実に4割が「おにぎり」によるものだそうです

それ程起こりやすい食中毒ですから、調理時はもちろん、保管時も食べるときも、くれぐれも気を付けるようにしましょう。

せっかくの楽しい時間が台無しになってしまったら、本当に悲しいですからね

さて今回は、BBQにおすすめのメニュー、「ソーダブレッド」をご紹介します

アイルランド発祥の無発酵パンで、アウトドア料理に欠かせないスキレットやダッチオーブン、そしてフライパンでも焼ける、とても手軽なレシピです

家の中でも外でも楽しめます。

ぜひお試しを

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

みなさんは未病という言葉をご存じでしょうか?

これは東洋医学の病理概念で、病気という程ではないけれど、健康でもない状態のことを言います。

手足が冷える、体がむくむ、なんとなくだるい、疲れやすいなどちょっとした体の不調と捉えるといいかもしれません。

薬やお医者さんに頼る程でもない、ちょっとした不調を改善する方法のひとつが食養生です。

食養生を簡単に言うと、食物が持つ効能を調べ、自身の体調に合わせた食材で作った食事を摂り、体の内側から元気な状態にすることです

日本には四季があり、その季節の特徴に合わせた食養生を心がけると、じめじめとした梅雨や暑さの厳しい夏も元気に乗り切ることができます

例えば雨が降ると、急な気温の変化により冷えて風邪をひく、体が重くてだるい、頭痛がするなど体調を崩して気分がすっきりしないことがあります

また、梅雨時は暑い割りに湿度が高く、汗をかきにくい状態になるため、体の中に取り込んだ水分を十分に排水できず、水分代謝が落ちやすい時期です。

この時期の食養生のポイントは、体を冷やし過ぎないようにすることと、水分代謝を良くすることです。

東洋医学では生野菜は体を冷やすと言われています。

夏野菜が多く出回る時期ですが、サラダなど生食だけでなく、加熱調理をした野菜の摂取を心がけましょう。

他にも、水分代謝を促す食材(ハト麦、小豆など)、脾(ひ)の機能を高める食材(さやいんげん、そら豆など)、気(元気)を補う食材(もち米など)を摂ると良いでしょう

暑さでのどが渇くと、冷たい飲み物を飲みたくなりますよね

しかし、たくさん冷たい物を飲むと体が冷え、内臓に負担をかけますので注意して下さい

夏でもたまには温かい飲み物を摂って、胃腸を労わりましょう。

おすすめは、ウーロン茶に乾煎りしたハト麦を加えた「ハト麦ウーロン茶」です

ウーロン茶の香りにはリラックス効果があり、ハト麦には水分代謝を上げる効果があるとされています。

どの季節にも共通することですが、バランスの良い食事を摂ることが食養生の基本です。

それに加えて、季節に合わせた旬の食材を取り入れても良いでしょう

今回ご紹介した食材以外にも、体の調子を整える物はたくさんありますので、自分の体に合う物を探してみて下さいね

それでは、今回のレシピは「板麩のビビンバ丼」をご紹介します。

加熱調理した野菜がたっぷり摂れる丼物です。

植物性のタンパク源である板麩を使ったり、雑穀入りのご飯にしたりとヘルシーさにこだわりました。

ぜひ、お試し下さい