2019年9月の記事

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

韓国には、「花」の文字が入る料理や飲み物があります。

韓国語で花は、固有名詞の場合「コッ」と言い、漢字語では「ファ」と言うのです

実際に花を使っている料理から、花に例えている物もありますので、いくつかご紹介致します。

実際に花を使っている料理から、花に例えている物もありますので、いくつかご紹介致します。 花酒(ファジュ)

花酒(ファジュ)高麗時代の高級濁酒。

梨の花が咲く頃にもち米と麹で仕込む酒で、見た目が梨のように白いことから命名されています

朝鮮半島で米の酒造りが始まったのは紀元前で、祭事には欠かせませんでした。高麗時代に入ると、王宮での宴会や仏事で季節の花を浮かべた花酒を振る舞い、王様から贈りものとしても使われたのです。

水があまり入らず、ヨーグルトのようにとろりとしているため、スプーンで食べるように味わう物。

昔は、女性が男性の前で堂々とお酒を飲めなかったので、スプーンですくうスタイルが誕生しました。

花煎(ファジョン)

花煎(ファジョン)三国時代から続いている風習で、旧暦の三月三日に、野山で愛でながら摘んだツツジの花で作る「焼きもち」のこと。

また、旧暦の九月九日には、菊を摘み取って、もちや酒にし、長寿に願いを込めたと言われています。

花菜(ファチェ)

花菜(ファチェ)フルーツポンチに近く、現在でも女性や子どもたちが愛するデザート。

旧暦九月九日には、菊の花煎(ファジョン)や菊花酒(キクカシュ)を楽しむ他に、ハチミツ水に梨、ユズ、ザクロ、松の実を入れた、「花菜」も食べられました。

伝統的なスタイルから、スイカ、イチゴなどの季節の果物を使ったりと、バラエティに富んでいます

煎油花(ジョニュファ)

煎油花(ジョニュファ)主に、肉や魚に衣を付けて焼き、王様の食膳に出された物

一般的に韓国では、チヂミのことを、「ジョン」と言います。

発音するときは「ジョニュファ」ですが、ハングルの書き方ですと「ジョンユファ」となり、旧正月やお盆には欠かせません。

花飯(ファバン)

花飯(ファバン)ビビンバのことを朝鮮時代には、「骨董飯(コルドンバン)」、または「花飯」と呼んでいました

ご飯の上にのるナムルなどの具材が、花のように美しく見えることから命名されたと思われます。

名前の由来を辿ると、奥が深いですね

さて、本日のレシピは、ザクロ酢と炭酸水をベースに、果物ともちを入れた、「ザクロ酢花菜(ファチェ)」をご紹介致します

辛い韓国料理を食べたあと、口の中がさっぱりするデザートです。

皆さんも、ぜひお試し下さい

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

残暑が厳しいこの時期は、火を使った調理をなるべく控えたいと言う方も多いかと思います。

そんなときに便利なのが、さっと使えて栄養価の高い野菜

スプラウトは、年中安定した価格で手に入り、苦味などがなく、根を切り落として洗うだけで食べることができる便利な食材です。

キッチンでの栽培にチャレンジした方もいらっしゃるかもしれませんね。

今回は、「スプラウトの種類や栄養価、オススメの食べ方」をご紹介します。

スプラウト人気のきっかけとなったのが、「ブロッコリースプラウト」

ブロッコリースプラウトは、ガンの予防効果が期待できる「スルフォラファン」と言う成分が、ブロッコリーの10倍も含まれていると注目を集めました

スルフォラファンとは、ファイトケミカルの一種で、解毒力や抗酸化力を高める作用があることが報告されています。

また、植物の新芽の総称でおなじみの、「モヤシ」や「カイワレ大根」、「豆苗」などもスプラウトの仲間です。 スプラウトには、いろいろな種類があり、次のような物があります。

スプラウトには、いろいろな種類があり、次のような物があります。 レッドキャベツ

レッドキャベツ

赤紫色の軸が特徴的。

見た目が鮮やかなので、料理の彩りにぴったり。

キャベツに似た甘みがあり、クセがないので幅広い料理に合う。 マスタード

マスタード

西洋辛子菜(マスタード)のスプラウト。

ピリッとした辛さがあり、ソーセージなどの肉料理や、卵料理によく合う。

ガーデンクレス

ガーデンクレス

ガーデンクレスと言う野菜のスプラウト。

わさびのような、ピリッとした辛さが特徴。 ひまわり

ひまわり

太めの茎と、肉厚な葉が特徴。

硬めなので、さっと湯がいてから食べると良い。 アルファルファ

アルファルファ

中央アジア原産の牧草のもやし。

「ムラサキウマゴヤシ」とも呼ばれる。

食べ比べをしたくなるようなラインナップですね

スプラウトは、生食が基本です。

スプラウトは、生食が基本です。

生食の場合は、加熱による栄養素の損失を防ぐことができます。

ドレッシングやオイルを使うと、脂溶性ビタミンの吸収率を高めることが可能

軽く水洗いして、サラダやメインの付け合わせ、サンドイッチの具材にするのがオススメ。

カルパッチョなどのお料理の付け合わせにしたり、生ハム巻きにすれば、簡単に食卓が華やかに

また、生食だけでなく、味噌汁やスープにも良く合います。

また、生食だけでなく、味噌汁やスープにも良く合います。

しっかりと火を通す必要がないので、時短調理の心強い味方です。

竹輪の穴に詰めたり、卵焼きに入れれば、彩りもプラスされてお弁当にぴったり!

また、日常使いだけでなく、ホームパーティーでも大活躍してくれますよ

今回ご紹介したように、いろいろな種類のスプラウトがありますので、やわらかさ、彩り、味など、それぞれの特徴を活かして、調理を楽しんでみて下さいね

さて、本日のレシピは、秋らしいキノコとスプラウトを使った温かいサラダ、「キノコのホットサラダ」をご紹介致します

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

日常使いの調味料はいろいろありますが、「砂糖」もそのひとつ。

砂糖の原料は、亜熱帯地方で栽培される、「サトウキビ」を原料とした物と、寒冷地帯で栽培される、「砂糖大根(ビート・てんさい)」を原料とした物があります。

対照的な地域で採れるお砂糖を、両方とも摂取できるのは、縦に長い日本ならではですね

それぞれの砂糖の特徴を把握して、料理に用いましょう。

それぞれの砂糖の特徴を把握して、料理に用いましょう。■白砂糖

純度の高い精製糖(分蜜糖)で、クセのない強い甘みがあり、水に溶けやすいです。

エンプティカロリー食材であり、精製されているので、ミネラル分はなし。

■黒糖

サトウキビの絞り汁をそのまま煮詰めて作ります。

アミノ酸やミネラルが豊富で、特有の香りと風味、まろやかな甘さが特徴。

また、素材の色を活かしたい料理には向いていないです。

クセがあるので、料理の仕上がりに影響することも。

■きび砂糖

白砂糖と黒砂糖の中間のような砂糖。

サトウキビの風味や、コクがある薄茶色の砂糖です。

粒子が細かいので使いやすい砂糖ですが、色を付けたくないお料理(お菓子)には向いていません。

■てんさい糖

「サトウダイコン」が原料で、オリゴ糖が多く含まれていることが特徴です。味にクセがなく、甘さはまろやか。

粒子が粗いので、フードプロセッサーにかけて、細かくすると使いやすくなります。

いろいろなタイプのお料理に使えますが、素材の色を活かしたい場合には不向き。

私は、日常使いでは、てんさい糖やきび砂糖を使用し、お菓子づくりなど、特別な用途のときには、白砂糖やグラニュー糖を使用しています。

お菓子を作るときは、一緒に用いる食材に応じて、砂糖を使い分けると良いでしょう。

お菓子を作るときは、一緒に用いる食材に応じて、砂糖を使い分けると良いでしょう。例えば、卵やバターなどを使用しないで作るケーキの場合は、未精製の砂糖の方が味にコクが加わり、おいしくなります

一方で、ふわふわの黄色いスポンジケーキや、口当たりの良いケーキを作りたい場合は、白い砂糖(グラニュー糖や上白糖)を使用した方が、きめ細かく、しっとりとした仕上がりに。

もちろん、スポンジケーキを作るとき、未精製の砂糖を使用しても良いのですが、きめが少々粗く、素朴な感じのテイストに仕上がります。

さて、本日は、黒糖のコクと、風味が味わえるナチュラルクッキー、「黒糖クルミクッキー」をご紹介致します

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは。野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。

全国各地の豆腐を食べては、調べたり、紹介したりしていると、毎回いろいろな発見があって驚かされます

なかでも、独特な豆腐文化が育っている、「沖縄の豆腐」は大変興味深く、面白いですよ。

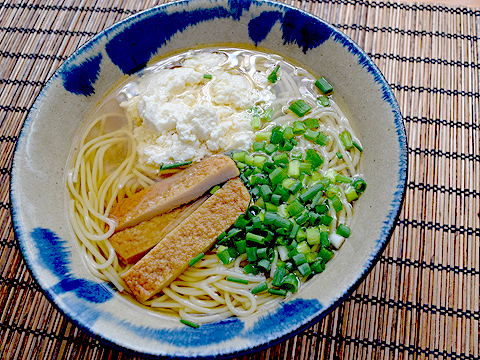

そこで、今回は個人的にお気に入りの沖縄の豆腐、「ゆし豆腐」をご紹介したいと思います

ところで、沖縄の郷土料理、「ゆし豆腐」をご存じでしょうか?

身近な物だと、おぼろ豆腐によく似ているので、「沖縄版おぼろ豆腐」とも言える代物です。 沖縄豆腐は、大きく分けて2つあります。

沖縄豆腐は、大きく分けて2つあります。

有名なのが、どっしりと重厚感のある「島豆腐」。

そしてもうひとつが、ふわふわな食感の「ゆし豆腐」です。

簡単にご説明しますと、四角く固めた物が「島豆腐」、型で固める前の物を「ゆし豆腐」と言います。 さて、ここで少しだけ豆腐の作り方を解説します。

さて、ここで少しだけ豆腐の作り方を解説します。

沖縄の豆腐は、豆乳を絞ってから加熱し、海水で固めて作りますが、一方で本土の豆腐は、豆乳を加熱してから絞っているのです。

そのおかげで、沖縄の豆腐は、豆乳が濃厚でタンパク質が多く、ほんのりと塩が効いた味に。

ゆし豆腐は、豆乳が固まり始めたばかりで、やわらかな食感の、できたてが最高ですよ

そのままのゆし豆腐を、塩で頂くのも良し、しょうゆとかつおぶしとネギで頂くのも良し、味噌汁や鍋にしても良し

また、そのままでも、具材にしてもおいしいので、本場沖縄では、ゆし豆腐をそばの具にした、「ゆし豆腐そば」なんて物もあるくらいです

ゆし豆腐は、沖縄に行かないと食べられない物ですが、「豆乳」、「塩」、「にがり」があれば、よく似た物を作ることができますよ。

ゆし豆腐は、沖縄に行かないと食べられない物ですが、「豆乳」、「塩」、「にがり」があれば、よく似た物を作ることができますよ。

そこで、本日のレシピは、自宅で作ることができる沖縄風おぼろ豆腐、「ゆし豆腐汁」をご紹介致します

必要なのは、大豆固形分が9%以上の無調整豆乳、塩をひとつまみと、にがりです。

塩を加えた豆乳を温めたら、にがりを加えて、蓋をして15分蒸らしましょう。

鍋いっぱいにできた、ふわふわなゆし豆腐は絶品

できたてを味見すれば、私が夢中になった理由が分かって頂けるのではないかと思います。

豆腐の新しい魅力を知って頂けたら幸いです。

皆さんも、ぜひお試し下さい