こんにちは、料理家の野上優佳子です。

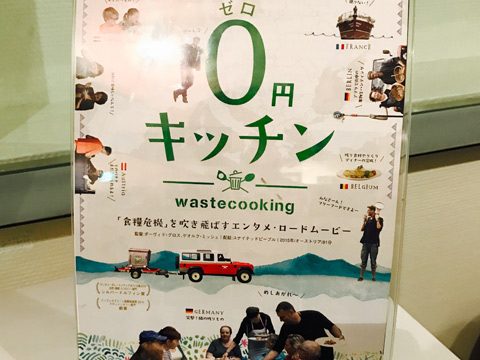

先日、興味深い映画を観ました。

「0円キッチン」というオーストリアの映画 で、テーマはフードロス(食料廃棄)。

で、テーマはフードロス(食料廃棄)。

監督でもあるDavid(ダーヴィド)さんが「食料救出人」として、ゴミ箱を改良した携帯型キッチンを、廃油で走る車 に積んで、ヨーロッパ5ヵ国を回るロードムービーです。

に積んで、ヨーロッパ5ヵ国を回るロードムービーです。

期間は5週間、廃棄された食料だけを食べて旅をします。

大きなスーパーマーケットのゴミ箱(Davidさんにはゴミ箱ダイバーという異名もあります)からは、食べられるけれど賞味期限切れで捨てられた食材や調味料、ちょっと傷んだ野菜や果物がたくさん見つかります

一般の家庭を回って、冷蔵庫の中から「もういらない」と持ち主が思っている物をもらうシーンも。

農家の畑には、規格外で販売できない野菜

雑木林の中にある外来種の雑草

街路樹に実った収穫されない果物

漁港に水揚げされた、売り物にできない魚

食料救出人が、様々な場所で食べられるのに捨てられる運命を背負ってしまった食料を救い出し、その食材を使ってパーティーを開いたり、保存食を作ったりして物語は進みます

彼が訪れる各地には、同じようにフードロスに取り組んでいる人がいて、その人たちと出会い、一緒に料理をしたり食事をしたりして意見を交わします。

多くの人とのかかわりの中で、Davidさんは逆に課題を投げかけられ、はっとする場面も。

この映画が素晴らしいと感じたのは、観ていてとにかく「面白い」こと

フードロスという課題をエンターテインメントに仕上げることで、小難しさや堅苦しさを感じさせないところがすごく良かったです。

世界中で、生産される食料の3分の1が食べられずに廃棄されていると言われています。

フードロスは、世界が抱えるとても大きな課題であるとともに、とても身近な問題でもあります

例えば冷蔵庫を開けたとき、ずっと使わずに見て見ないふりをしている物があったとしたら、それを食べきるだけで、フードロスを解決するはじめの一歩になるのでは。

小さなことでも、何かアクションを起こすことで、問題解決の糸口が見える気がします

映画を観たあと、自宅の冷蔵庫にある食材を確認してみたら、使いかけのコチュジャンの瓶を見つけました。

賞味期限まで残りわずか

今までだったら、そのまま放っておいて、数ヵ月後に「あーあ、期限が切れちゃった」と何も思わず捨てていたかも知れません

これは間違いなく、フードロスをなくすはじめの一歩

という訳で、今回はこのコチュジャンを使った常備菜「ツナとダイコンのコチュジャン煮」をご紹介します。

缶詰のツナとダイコンを一緒に煮れば、おいしいピリ辛料理の完成です。

煮汁がなくなるまで煮詰めるので、お弁当のおかずにもおすすめですよ

ぜひお試しを。

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

今年も、そろそろ花粉が飛散するシーズンがやって来ますね……

何を隠そう私は、花粉症歴30年以上という全然うれしくないキャリアを持っているので、この季節は毎年花粉症に関する記事を書いているように思います。

花粉症は今や国民病と言われる程、発症する人が増えている病気です。

そこで今回は、花粉症患者の増加に伴い、近年増加傾向にある「果物アレルギー」についてご紹介します

「果物アレルギー」は、果物を食べたときに咳やじんましんが出るなどの全身に症状を伴う「即時型」と、口の中や喉の辺りに腫れやかゆみを伴う「口腔アレルギー症候群」の2つに分けられます。

「即時型」は、果物に含まれているアレルギーの原因たんぱく質(アレルゲン)が、胃や十二指腸で十分に分解されず、小腸で吸収されて血流に乗って全身を巡るため、症状が全身に現れます。

「口腔アレルギー症候群」は、口の中の粘膜に果汁が触れることによって、唇が腫れたり、口の中がかゆくなったりするなどの症状が出ます。

「口腔アレルギー症候群」は「即時型」とは違い、アレルギー原因物質は消化液で分解され、主に口の中だけでアレルギー反応が起こります。

花粉症の人が果物アレルギーを引き起こしやすいのは、アレルギー原因物質の構造が似ているためと言われています。

例えば、イネ科のブタクサにアレルギーのある人は、ウリ科のメロンやスイカ、ハンノキやシラカバにアレルギーのある人はバラ科のリンゴや桃、サクランボなどでアレルギー反応が出やすいことが分かっています

ちなみに、私自身も花粉症患者であり果物アレルギー患者でもあります

キウイフルーツやメロンで口の中がかゆくなる「口腔アレルギー症候群」です。

基本的にアレルギー症状の出る果物は避けるようにしていますが、ごくまれに高級メロンを食べる機会に恵まれたときなどは、かゆみを覚悟して頂くこともあります。

私のように「口腔アレルギー症候群」で症状が軽い場合は、食べるか食べないかを本人の意思で決めてもそれ程問題ないようです。 ただし、果物アレルギーが「即時型」の場合は、命にかかわるアナフィラキシーショックを起こすこともあるため、アレルギーの疑いがある果物を食べるのは避けましょう。

ただし、果物アレルギーが「即時型」の場合は、命にかかわるアナフィラキシーショックを起こすこともあるため、アレルギーの疑いがある果物を食べるのは避けましょう。

果物を食べたときに、咳やかゆみなどの違和感がある方は、一度病院で検査を受けることをおすすめします

さて今回のレシピは、「リンゴのベニエ」 をご紹介します。

をご紹介します。

ベニエとはフランス語で「揚げた生地」のこと。

リンゴにケーキ生地のような衣をまとわせて油で揚げたお菓子です。

「口腔アレルギー症候群」のアレルゲンは熱に弱いため、多くの場合、加熱した物ならアレルギーを気にせず食べることができますよ

ぜひお試しを

料理家のひろろこと竹内ひろみです。

料理家のひろろこと竹内ひろみです。2月に入り寒さが一層厳しいですね。

こんなときは、暖かい部屋で温かいお茶でも飲んでくつろぎたいものです。

皆さんはお茶を楽しむ習慣はありますか?

毎日忙しくても、ほっと一息つく時間があるとリフレッシュできますよね

そこで今回は、素敵なティータイムの習慣「アフタヌーンティー」についてご紹介します。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。

アフタヌーンティーはイギリスの伝統食文化で、19世紀の中頃から始まったと言われています。 当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。

当時の上流階級では、一般的に夕食時間とされる時間帯(19〜21時)は、観劇やオペラ鑑賞、夜の社交などに充てられおり、夕食を摂るのは21時以降だったようです。昼食の時間から夕食の時間までが長く、小腹が空いてしまうため、お茶や軽食を食べる習慣がありました。

また女性向けの社交の場として、知人や友人を誘ってお茶会が開かれるようになりました。

その時代はちょうどヴィクトリア朝前期、贅沢なティーセットや銀食器、テーブルクロスなどがお茶会で使われ、アフタヌーンティーのスタイルが定着していったようです。

時代は流れ、現代のアフタヌーンティーは、イギリスでは庶民にも広く愛される習慣となりました。

日本でもアフタヌーンティー形式のティータイムを楽しめるお店が増え、いろいろなスタイルがあります。

伝統的な形式を保っているホテル。

カジュアルなティータイムを提供する喫茶店。

有名な小説「不思議の国のアリス」の、お茶会をイメージしたコンセプトカフェなどもあるので、好みに合わせて探してみると良いでしょう。

お店のスタイルは違ってもアフタヌーンティーのメニューは共通している物が多いです。

お茶(紅茶やフレーバーティー)にスコーン、タルトやチョコレートなどのお菓子、サンドイッチが3段のケーキプレートにセットされて出てくることが多いので、どのお店でもアフタヌーンティーの雰囲気を味わうことができますよ

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。

しかしお菓子や軽食とは言え、意外とボリュームがあるので、お昼を食べてからではなく、お昼兼用の食事として頂くと良いと思います。お家でお茶を楽しむティータイムのときも、ちょっとした演出で優雅なアフタヌーンティを楽しむことができますよ。

イギリスでは、お茶の葉はリーフティーよりもティーバッグのほうが普及していて、お茶を飲むときは手軽なティーバッグを使っている人が多いそうです。

リーフティーやティーバッグの違いは気にせず、お茶は好きな物を選ぶと良いでしょう

ダージリンやアッサムなど定番の物でも良いですし、趣向を変えてハーブティーもおすすめです。

お茶以外の香りを楽しむフレーバーティーやハーブティーの種類も増えているので、お好みに合わせてお茶をセレクトするのも楽しいですね。

3段のお菓子を乗せるケーキプレートは少し収納に困る

お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。

お皿なので、プレート付きのお皿を購入するのは勇気がいるかと思います。3段に重なったケーキプレートは、本来は狭いテーブルや低いテーブルの上を有効活用するために、このようなスタンドの形となっているようですので3段ケーキプレートにこだわらなくても大丈夫です!

折り畳み式のケーキスタンドも売っているので、どうしてもというときは、手持ちのお皿を乗せても良いですね。

またプレートに盛り付けるお料理は、購入した物だけでなく、手作りの物が入るとほっこりと温かい演出になりますよ

例えばスライスしたきゅうりやサーモンを挟んだシンプルなサンドイッチは、お菓子とのバランスも良く、スイーツの合間にさっぱりした味わいを楽しめます。

さて、今回は「ナッツとベリーのスコーン」をご紹介します。

アフタヌーンティーには欠かせないおやつにもなるスコーン。

たまにはいつもより時間をかけて、心も体も温まるスペシャルなアフタヌーンティーを過ごしてみてはいかがでしょうか

ナッツやベリーが入った物以外にも、バターや卵が入ったコクのある物から、あっさりした物までいろいろなレシピがあるので、お好みに合わせてお試し下さいね

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

昨年の11月、韓国の南西に位置する全羅南道(チョルラナムド)長城郡(チャンソングン)にある白羊寺(ペギャンサ)を訪れました。

ここは韓国有数の紅葉 の名所で、大勢の見物客で賑わっていました。

の名所で、大勢の見物客で賑わっていました。

紅葉も素晴らしい中、背の高い木々を見上げると、そこにはおいしそうな秋の実り。

丸々とした柿がたわわに実っていて、童心に返り木登りしたい衝動に駆られる程でしたよ

韓国も日本と同様に、秋に実る柿をよく食べます

柿の有名な産地は、韓国の東南部にある慶尚北道(キョンサンプクト)の清道(チョンド)。

ここ数年、韓国では種なしの柿が人気で、韓国内で唯一種なし柿を栽培しているのが清道です。

清道産の柿は、少し平たい形をしていることから「盤柿(バンシ)」と呼ばれ、果肉がやわらかく、糖度が高いのが特長です

柿の食べ方は、日本とそれ程変わりません。

とろとろになるまで熟した物「熟柿(ホンシ)」をそのまま食べたり、丸ごと干し柿に加工した物を食べたりします。

また、種なしの盤柿をスライスして作る干し柿もよく食べられています。

丸ごとの物よりも乾燥させる時間が短いため、しっとりとしていて、大きさも食べやすく、小腹が空いたとき手軽につまむおやつにうってつけです

日本で干し柿というとそのまま食べるのが一般的ですが、韓国には干し柿を使った伝統的なデザートがあります。

干し柿を縦に切り開き、開いた面にクルミを載せ、のり巻きのように端から巻いた物を輪切りにする、干し柿のクルミ巻き。

干し柿の上品な甘さとやわらかさの中に、香ばしいクルミのカリッとした食感があとを引きます

その他にも、ショウガとシナモンを煮込んで冷やしたスープに、干し柿を入れるスジョンガという飲み物があります。

スパイシーな香りのスープと、浸してやわらかくなった干し柿をすくって頂きます。

一度味わうとクセになるおいしさです

思い起こしてみると、韓国では日本よりも干し柿を食べる機会が多い印象です。

それを印象付けているのが、干し柿が一年中手に入ること

時季外れでも、スーパーに行くと、冷凍された状態で売っているのをよく見かけます。

日本にも冷凍干し柿はありますが、韓国に比べると少ないです。

もし韓国へ旅行する機会がありましたら、現地のスーパーでチェックしてみて下さいね

それでは、本日のレシピ「干し柿ドレッシングのタイサラダ」をご紹介します。

韓国ではドレッシングにフルーツを使うことが多く、甘酸っぱい味わいを楽しみます。

干し柿ドレッシングは色が鮮やかで、サラダに添えるとぱっと食卓が華やかになるので、おもてなし料理にするのもおすすめです

我が家で好評のレシピを、ぜひお試し下さい