こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

韓国旅行の目的として、グルメや観光の他に食器店巡りも楽しみのひとつです。

中でも韓国の白磁や青磁に魅了され、思わずおみやげにたくさん購入してしまう方は少なくないようです

青磁とは青磁釉を使った磁器のことで、翡翠色を帯びた色合いの磁器です。

高麗では青磁色を「翡色(ピセク)」と呼び、中国では「秘色(ヒソク)」と言われる程、神秘の色と評されていました。

もともと青磁は紀元前に中国で生まれ発達した物で、朝鮮半島には11世紀に宋から伝わりました。

青磁が朝鮮半島で発達した背景には、高麗時代の食生活水準が上がったことが深くかかわっています。

また青磁は観賞用としてだけではなく、実用的な食器も多く作られてきました。中には香炉など緻密なものも生み出され、上品な青い色合いは、高麗時代の仏教文化に融合し、伝来元の宋とは一線を画し独自の発展を遂げました。

形、釉薬、質などをかけあわせることで、種類は増加します。

のちに、表面に文様を付けたり、色違いの土や銀などを埋め込んだりして焼き上げる象嵌青磁が盛んになりました。

その後、高麗時代の後期には、白磁が少しずつ焼かれるようになり、朝鮮王朝時代の白磁への発展に繋がります。

そのため高麗青磁は、白磁の基礎とも言えるのです

全羅南道(チョルラナムド)の康津(カンジン)では、10世紀から14世紀まで青磁が盛んに作られ、いまも16の窯が残っています。

国宝級の青磁は、康津で作られたものが八割を占めるとか。

また、夏になると康津青磁祭りが開催されるため、一般の方たちも制作体験ができるそうです。

同じ食べ物でも盛り付ける器によって、見た目でおいしさが変わりますよね。

特に青磁には独特の風合いがあるので、いつものメニューも少し違った雰囲気に見えるはずです

また韓国料理を載せると料理が上品に見えるので、韓国料理作りに興味のある方にもおすすめです

本日のレシピは、イカのネギ巻きです。

青磁の器に盛り付けると、イカの白が映えますよ

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

ソウルから電車で一時間の場所に、水原(スウォン)という街があります。

ここはユネスコの世界遺産に認定された水原華城(スウォンファソン)が有名な場所です。

また名物に水原カルビがありますが、このカルビが生まれた背景には水原華城の築城が大きくかかわっています。

水原は1392年から1910年まで続いた朝鮮半島の最後の王朝である、李氏朝鮮時代にゆかりの地です。

第22代国王の正祖(チョンジョ)が、権力争いの犠牲になった亡き父親のためにこの土地に墓を移し、この墓のある土地を守るために水原華城を建設したそうです

ちなみに正祖大王はソウルからの遷都も試みていましたが、かなわぬ夢となりました。

水原華城の建築には、多くの牛が木材などの運搬に使われていました。

当時、牛は貴重な労働力だったため、食べることは厳格に禁止されたのです。

しかし、建築にあまりにも多くの牛が投入された結果、途中使い物にならなくなった牛も出たため、屠畜(とちく)を許可し、建設に携わる人たちの食用になりました。

これが水原カルビの起源となります。

これにより、以降この地域では牛肉市場が発達し、水原カルビとして親しまれるようになりました。

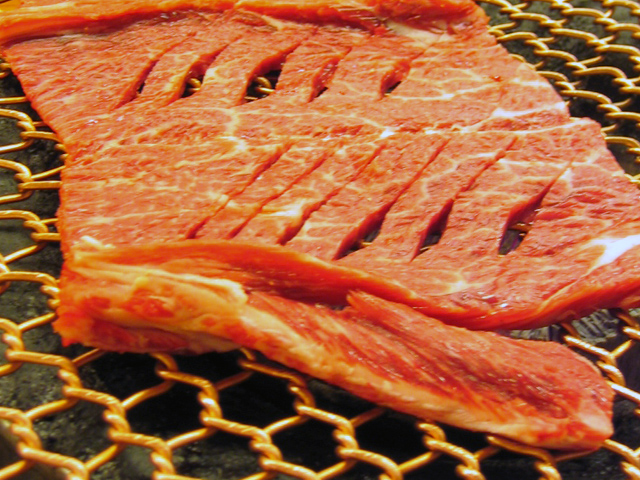

現在の水原カルビは、骨付きのまましょうゆベースのタレで漬け込んでから網焼きにし、焼いている途中からキッチンバサミで一口サイズに切り分け、それを各個人が箸で取って葉物野菜に包んで食べるのが一般的です。

また骨の部分は、かぶり付きながらその味わいを楽しむのが醍醐味です。

ちなみに外国産(オーストラリア産、アメリカ産など)の牛肉を使用している物は価格が安く、韓牛(ハヌ)を使用している物は値段が高めですが、とろけるような食感があります

ソウル旅行することがありましたら、ちょっと足を伸ばして水原を訪れてみてはいかがでしょう。

「イ・サン」というドラマの他、様々なドラマや映画のモデルとなった正祖大王ゆかりの水原は、歴史とグルメの両方が楽しめる観光地としてオススメです

今日のレシピは、カルビ丼です。

ちょっと値ははりますが、牛肉は和牛カルビを使ってみて下さい。

丼のおいしさが格別ですよ

こんにちは!

韓国料理研究家の本田朋美です。

旬を迎えた『牡蠣(かき)』は、韓国語では「パダウユ(海の牛乳)」と言います。

タンパク質や鉄分、亜鉛などのミネラル、ビタミンA、B、Cも含み栄養が豊富です

産地は慶尚南道(キョンサンナムド)のトンヨン(統営)。

牡蠣の養殖が盛んで、全国の8割の牡蠣を出荷しているそうです。

韓国の牡蠣は小粒で、旨味がぎゅっと詰まっています。冬になると、そんなおいしい牡蠣料理をたっぷりと味わうことができます。

新鮮な物はチョジャンをつけて生で頂きます。

チョジャンとは、酢とコチュジャンを混ぜ合わせたヤンニョム(たれ)のこと。酸味のあるピリ辛のたれは、牡蠣の味をぐっと引き立てるんですよ

牡蠣はキムチにも使います。

韓国にはポッサムキムチと言う豪華な食材を使ったキムチがあり、イカ、エビ、牡蠣などの海鮮を惜しげもなく使います。別名「王様キムチ 」と言われる程贅沢な一品なのです。

」と言われる程贅沢な一品なのです。

加熱する場合は「牡蠣の炊き込みご飯」にするのが代表的です。

石釜でご飯を炊き上げ、生の牡蠣をのせて蒸らします。そして、しょうゆベースのたれをかけながら食べると、ご飯だけでも大満足できます

冬になると「牡蠣ジョン」がよく作られます。

「ジョン(煎)」は小麦粉に卵液を付け焼きした物で、チヂミのことです。チヂミは慶尚道(キョンサンド)の方言で、一般的には「ジョン」や「プッチムゲ」と言います。

ふっくらと焼き上がった牡蠣のジョンを口に入れると、旨みが広がり至福を感じます。ニラなどをたっぷりと入れると野菜とのハーモニーが楽しめます

また、スープにも良く使います。

例えばスンドゥブチゲに、牡蠣を入れると辛みの中にコクのある味わいが楽しめます。また、アミの塩辛で味付けしただけの辛みのないスープは、牡蠣その物の味が感じられるので牡蠣好きにはたまりません!

また、牡蠣はアルコールを分解するタウリンを含むため、二日酔いの解消にも効果があります。お酒を飲んだ翌朝は、牡蠣粥を食べると、肝臓にも胃にも優しくおすすめです。

さて、本日は『牡蠣クッパ』をご紹介します。

韓国でクッパと言えば、肉やもやしが多いのですが、牡蠣クッパは比較的新しい料理になります。味のポイントはアミ(オキアミ)の塩辛。旨みと塩味が同時に加わる便利な食材ですね。

もし、アミの塩辛がご自宅にない場合は塩で味を調えてみて下さい。

こんにちは!

韓国料理研究家の本田朋美です。

韓国の地方都市、『安東(アンドン)市』をご存じでしょうか?

韓国の東南部にある慶尚北道(キョンサンプクド)の街になります。慶尚北道は東側が日本海に面し、ほとんどが山脈に囲まれた盆地。米や豆などの農業が盛んで、イカやカニなどの漁業も活発です

安東は、韓国の中でも儒教文化の色が強いと言われています。朝鮮王朝時代に建てられた儒教教育機関の書院も現存し、昔ながらの家屋も残されています。

安東は、韓国の中でも儒教文化の色が強いと言われています。朝鮮王朝時代に建てられた儒教教育機関の書院も現存し、昔ながらの家屋も残されています。

両班(ヤンバン)と言う朝鮮時代の貴族の末裔が生活している安東河回村(ハフェマウル)は、ユネスコの文化遺産に認定され、世界的にも有名です。

安東は慶尚北道の内陸の盆地にありますが、特産品に塩サバ(カンコドゥンオ)が挙げられます。

海のない安東なのに、なぜ塩サバが有名なのでしょうか?

交通の便が発達する以前、海で獲れた魚を商人が内陸部に運んでいたため、運搬に二日かかりました。そのため、サバは塩漬けにする必要があります。

しかし、安東のサバは水揚げ直後に塩漬けにするのではなく、安東に到着する頃に塩漬けにします。

サバは消化酵素が強いため、死後すぐに自ら分解していきます。よって、サバは足が早いと言われるのですが、完全に腐る前は熟成していますから、このタイミングで塩漬けすると、旨みがぐっと増えます

そのような技法で処理されている「安東塩サバ」は、一種のブランドになっていて、他の塩サバと一線を画しているのです。

塩サバの一番おいしい食べ方は、そのまま焼いてご飯のおかずにすること。とにかくご飯が進みます。

塩サバの一番おいしい食べ方は、そのまま焼いてご飯のおかずにすること。とにかくご飯が進みます。

また、サバの煮付けなどは、他の地域では生サバを使いますが、安東では塩サバで作ります。煮付けはコチュジャンや唐辛子で辛くしますが、安東では辛みを少なくして仕上げますので、塩サバのおいしさを最大限に引き出しています

一緒に煮付けるダイコンやジャガイモには、塩サバの旨みが染み込み、ヤンニョム(調味料)も吸って、格別なおいしさに仕上がります。

さて、本日お届けするレシピは 「サバのキムチの煮」 です。今回は生サバを使いました。

塩サバを使う場合は、しょうゆの量を減らして下さいね。