2011年11月の記事

こんにちは!料理研究家の吉田由子です。

先月のブログでは、「たんぱく質は、いろいろな食品から摂ることでたんぱく質の「質」が上がり、効率よく身体づくりに利用されます。」とご紹介しました。

今回は、筋肉の原料である、たんぱく質の「質」についてご紹介します。

少し難しいかもしれませんが、覚えておくと効率の良い筋力づくりのための食事の摂り方のヒントになりますので、ぜひ覚えてください

さて、たんぱく質は、約20種類のアミノ酸が結合してできていますが、このうち、人の身体で作ることのできない9種類のたんぱく質を「必須アミノ酸」といいます。

食品の必須アミノ酸の量とバランスを評価したものを「アミノ酸スコア」といいます。

「アミノ酸スコア」が100に近い食品ほど、良質のたんぱく質ということになります。

アミノ酸スコアは、「アミノ酸スコア表」というもので調べることができます。

鶏卵・牛乳・肉の赤身・魚類の一部などは、アミノ酸スコアが100の優秀食品です。

じゃあ、他の食品はダメなの?というと、そうではありません。

例えば、米のアミノ酸スコアは68と少々低めですが、不足している必須アミノ酸を含む大豆製品を一緒に摂ると、アミノ酸スコアは100になり、効率よくたんぱく質が利用され、筋肉がつくられます。

効率よく筋力をつけるため、アミノ酸スコアが100になる食材の組み合わせを意識した食事を心掛けましょう

こんにちは!料理研究家のひろろ(竹内ひろみ)です。

私の趣味!?のひとつが、お友達をお呼びしてのホームパーティー

みんなで、何かを持ち寄ったり、ビュッフェ形式のお料理を作ってもてなしたり、ときにはBBQでワイワイガヤガヤと

お料理って、本当に素敵なコミュニケーションツールだなあ・・・と実感いたします。

さてさて、今回の料理ブログは、ちょっとしたおもてなしのときによく使っている重箱(お弁当箱)についてご紹介します。

実はちょっと衝動買いをしてしまったものなのですが、意外や意外。これが大活躍だったのです。

お皿の上だとちょっとおさまりが悪いものでも、お重に入れるとなんとなくしまって見えるんですね〜。

おもてなしのときにお重でお出しすると、来てくださったお客様が、けっこうワーー!!と喜んでくださいます

で一番の楽しみは弁当箱をあけるとき!!

何が入っているのかしら??ってちょっとした演出なのですが。

なんか、お料理を食べる以外にワクワクがあり、素敵な瞬間です。

適当な仕切りがついているので、ご飯、主菜、副菜×2と料理を考えるのにも、ちょうどよい大きさなのです。

我が家の食事もたまーーに、惣菜などを購入して食べることもあるのですが・・・(なにせ、住んでいる土地柄、毎日、お惣菜で暮らせてしまうぐらい、お惣菜屋さんが多くって )

)

そんなとき、パッケージからお重に盛り付けると、これがなかなかのもの。

料理のグレードが、グンっとアップするような気がするんです

ご飯も花型で型抜きをしたり、ロール寿司のような感じにひと工夫するだけで、ぐっと見栄えがよくなるんですよ〜。

こんにちは。料理家の野上優佳子です。

師走がもう目の前!

私たちは仕事柄、1ヵ月以上前におせち料理の撮影などをしたりするので、もう一度年越しした気分になってしまったりしますが(笑)、実際はここからが今年のラストスパート。

目まぐるしい毎日が続いています

季節で言うと、「大雪」が目前。ここから寒ブリの最盛期がやってきます。

寒ブリの産地は、北陸が有名ですが、この地方では11月の終わりになると、嵐のように風が吹き荒れ、雷が激しく轟く日があります。

それを「鰤起こし」と呼び、冬のブリ漁の合図だと言われています。

ブリは成長と共に名前を変える出世魚なので、おめでたい食材として年末年始も大活躍。

また、産卵期直前で最も脂のノリがよい、まさに旬を迎えます。

食べずに終わるのはもったいない!刺身よし、焼いてよし、煮てよし。いろいろな形で堪能したいですね

さて今回は、ブリの食べ方のバリエーションをさらに広げるご提案を。

にんにくとコチュジャンを効かせて、韓国風の照り焼きはいかがでしょう?

ご飯が進むこと間違いナシ

フッ素加工のフライパンなら、とても手軽に、しかも焦げ付く心配なく、短時間でおいしく焼きあげられますよ。

こんにちは!料理研究家のひろろ(竹内ひろみ)です。

11月って、秋の涼しい風からなんとなく冷たい風へと移ってゆく季節。紅葉も見頃を迎え、晩秋を感じる今日この頃

身体もいよいよ、冬支度を始める時期です。

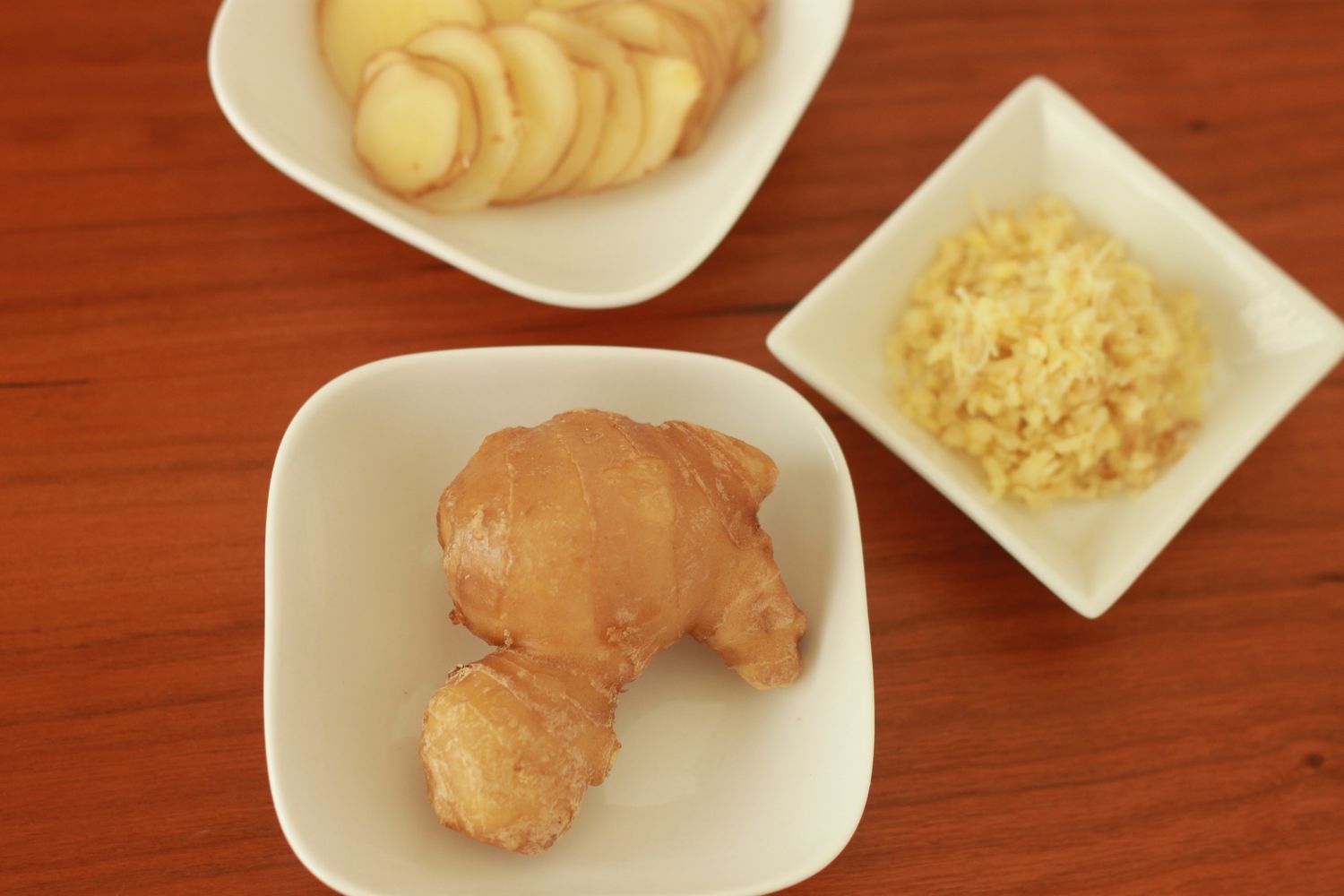

本日はそんなちょっと肌寒い季節にぴったりの食材、ショウガについて、あれこれお伝えしたいと思います

ご存知ショウガと言えば、身体を温めたり、発汗作用や消炎効果など、数々の薬効で知られている食材。

その薬効成分は、芳香成分のシネオールにあるんだとか

平安時代の貴族が風邪を治す方法のひとつとして、内臓を温め冷えを取る作用がある、ショウガ湯を飲んでいたという記載も残っているほど、昔から民間療法のひとつとして大活躍でした!

香り成分は、加熱すると香りが弱まるので、臭みとりには始めから入れ、香りを残したいときは火をとめて最後に加えましょう。

皮の部分に薬効が多いので、皮付きのままでの調理をおすすめします

そんな、ショウガの保存方法について。

一度に多くは使わないけれど、ちょっとあると便利な食材なので、切らしたくはないのですが、冷蔵庫に入れっぱなしにしておくと、隅っこのほうに追いやられていることも・・・・

そこで、おすすめなのが、冷凍です。

スライスしたり、みじん切りにしたり、千切りにしたり。

包丁を入れておくと、使いたいときにさっと使えて便利です。

一回分ずつ、ラップにくるんでおくと、使うときに全部がひっついてしまわずに便利ですよ〜。