2019年8月の記事

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

以前ブログでご紹介した、「料理を美しく!食欲がそそられる飾り(コミョン)」を書かせて頂きました

コミョンとは、料理の上にのせる飾りの総称で、「料理の見栄えを引き立たせる」とともに、「まだ誰も手を付けていません、あなたのために作りました」と言う意味合いを持ちます。

コミョンから派生した言葉に、「コミョンタル」があり、意味は「息子たちに囲まれた一人娘」です。娘の可愛さを表現しているのですね。

韓国料理の飾りはいろいろありますが、一番よく使われるのが「薄焼き卵」。黄身と白身を混ぜた薄焼き卵は一般的ですが、韓国の宮廷料理や高級料理になると、黄身と白身を分けて薄焼き卵にします。

ここで、作り方をお伝え致します。

材料

材料・卵:1個

・塩:少々

・水溶き片栗粉:小さじ1(片栗粉・水:各小さじ1/2)

・サラダ油:大さじ1/2

作り方

作り方 卵を割り、黄身と白身に分ける。

卵を割り、黄身と白身に分ける。 白身は、カラザを取り除き、塩を少々入れて、泡が立たないように混ぜてから、茶こしで濾す。

白身は、カラザを取り除き、塩を少々入れて、泡が立たないように混ぜてから、茶こしで濾す。 黄身にも塩を少々入れて均一に混ぜたら、茶こしで濾す。

黄身にも塩を少々入れて均一に混ぜたら、茶こしで濾す。 フライパンにサラダ油をひき、キッチンペーパーで満遍なく広げたら、弱火にし、黄身を流し入れて、色が付かないように両面焼く。

フライパンにサラダ油をひき、キッチンペーパーで満遍なく広げたら、弱火にし、黄身を流し入れて、色が付かないように両面焼く。 黄身の薄焼き卵を取り出したら、サラダ油の付いたキッチンペーパーをフライパンに馴染ませて、白身を流し入れ、色が付かないように両面焼く。

黄身の薄焼き卵を取り出したら、サラダ油の付いたキッチンペーパーをフライパンに馴染ませて、白身を流し入れ、色が付かないように両面焼く。 黄身と白身の薄焼き卵をそれぞれ冷ましたら、千切り、長方形、ひし形など、お好みの形に切る。

黄身と白身の薄焼き卵をそれぞれ冷ましたら、千切り、長方形、ひし形など、お好みの形に切る。 黄身は、加熱するとまとまるのですが、白身はやわらかいので、水溶き片栗粉を加えることで、焼きやすくなりますよ。

黄身は、加熱するとまとまるのですが、白身はやわらかいので、水溶き片栗粉を加えることで、焼きやすくなりますよ。白身を焼くときは気が抜けませんが、完成したときの喜びはひとしおです

さて、本日のレシピは、薄焼き卵を使った「ゆず茶寿司」をご紹介致します

レシピのなかでは、全卵で作った薄焼き卵をのせていますが、チャレンジされたい方は、白身と黄身を分けて焼いてみて下さいね。

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

早いもので今年もすでに半分以上が過ぎましたね

皆様のなかには、年度始めから随時、健康診断を受けていらっしゃる方が多いかと思います。

結果を見て、食生活を見直そうかと思ったときに、どのくらいの量を食べれば自分にとって適量なのか、野菜を何グラムなどと重さで言われても、いまいちピンとこないですよね。

今回は、各々の手の大きさを目安にした、1日に摂りたい食品の量が分かる、「手ばかり栄養法」について、概要と実際の例をご紹介します。

食生活を見直したい!と思っても、自分に適した量やバランスを知って、実際に毎食実践し続けるのはなかなか難しいもの。

今回ご紹介する「手ばかり栄養法」は、自分の手だけで、自分に合った目安量が分かり、簡単にバランスが調えられるというものです

手ばかり栄養法は、一般的なカロリーコントロールと違って、心理的なハードルが低いですし、コンビニや外食が多くても、簡単にバランスを調整することができますよ。

また、背が高く、体格の大きい人ほど、手の平も大きい傾向にありますので、手のサイズが、体格による必要量の違いを反映しているという点も、手ばかり栄養法のポイント。

まず、実際の量のおおまかな目安をご紹介します。

まず、実際の量のおおまかな目安をご紹介します。 ご飯、麺(炭水化物)は、一食当たり、両手に乗る程度

ご飯、麺(炭水化物)は、一食当たり、両手に乗る程度

パン(炭水化物)は、一食あたり、片手に乗る程度

パン(炭水化物)は、一食あたり、片手に乗る程度

肉や魚、卵、大豆製品などの主菜(たんぱく質)は、一食当たり、片手のひら程度

肉や魚、卵、大豆製品などの主菜(たんぱく質)は、一食当たり、片手のひら程度

野菜などの副菜(ビタミン、ミネラル、食物繊維)は、一食当たり、両手1杯が目安

野菜などの副菜(ビタミン、ミネラル、食物繊維)は、一食当たり、両手1杯が目安

野菜は、加熱すると量が減りますが、生の状態で両手一杯が目安です。

淡色野菜や、緑黄色野菜と合わせて、キノコ類、海藻類なども、野菜としてカウントすると良いでしょう。

次に、実践編として、定食の定番「ショウガ焼き定食」の場合を見ていきましょう。

次に、実践編として、定食の定番「ショウガ焼き定食」の場合を見ていきましょう。まず、主食はご飯が一膳。次に、主菜は豚肉。

自分の手のひらと比べ、多いなと感じる場合はなるべく調整します。

副菜としてカウントするのは、付け合せのキャベツの千切りや、副菜のお浸し、味噌汁など。

こういった定食は、比較的栄養のバランスが取れていることがお分かり頂けるかと思います。

一方、手軽な外食の定番「ラーメン」の場合はどうでしょうか。

一方、手軽な外食の定番「ラーメン」の場合はどうでしょうか。ほとんどの場合、主食の麺がメインとなっており、主菜、副菜が不足してしまいます。

このような場合は、なるべく野菜やチャーシューなど、トッピングが多いメニューを選び、あとのお食事で主菜、副菜を多めに食べるなどの調整を行ないましょう。

以上が、手ばかり栄養法の基本です。

慣れてくれば、次のステップとして、食事の油(脂質)を減らすことについても意識すると良いですよ。

慣れてくれば、次のステップとして、食事の油(脂質)を減らすことについても意識すると良いですよ。肉料理なら、豚カツよりもステーキ、魚料理ならフライよりも焼き魚、副菜はポテトサラダよりも海藻サラダにするなど、なるべく油の多い料理を減らすと良いでしょう。

また、中華料理など、油の多い料理を楽しんだあとは、あっさりとした和食にするなど、自分なりのルールを作っておかれるのも健康管理のためにオススメです。

さて、今回のレシピは、脂肪分の少ない豚ヒレ肉に野菜を合わせたヘルシーな一品、「豚ヒレ肉のエスカベッシュ」をご紹介致します

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

レシピ通りの食材を使い、レシピ通りに作っても、思ったような味に仕上がらないことってありませんか?

レシピは、どんな食材や調味料で、どんな風に作るのか?という参考にはなるのですが、やはり最後はご自分の「五感」が頼りだと思います。

五感には、「視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚」がありますが、料理はまさに、この五感がフル活躍しますよ。

「タマネギを炒める」という調理を例に取りましょう。

「タマネギを炒める」という調理を例に取りましょう。炒め始めは、ツンとした匂いがありますが、炒め具合が進むと色が透明になり、匂いは甘い香りに変わってきます。

切り方や火加減により、調理時間は変わってきますので、状態を目で見て、匂いを鼻で嗅ぎ、木べらで触感の違いを確かめる必要があります

火加減の調節具合は、炒める音で確かめることができますね

普段何気なくやっていることかもしれませんが、食材の状態、変化を見ながら料理を仕上げていくと、深みのある、ひと味違ったおいしさに仕上がります

さらに、第六感として、「気」もとても大切な要素だと思います。

さらに、第六感として、「気」もとても大切な要素だと思います。料理(調理)とは、自然の理(ことわり)の調和を図る(はかる)と言う意味があります。

気持ちが味にも出ると言われますが、やはり穏やかな気持ちで作ると優しい味に仕上がる気が致します。

そして料理を味わうときもぜひ、「五感」をフル活動させて味わってみて下さい

そして料理を味わうときもぜひ、「五感」をフル活動させて味わってみて下さい

食材本来のおいしさ、作り手の想いなど、料理から伝わってくるおいしさ以上のものを感じることができ、「ごちそうさま」をしたあと、心と身体が本当に満足していることを実感できますよ。

さて、本日のレシピは、フレッシュな野菜と一緒に和えて頂く、さっぱりとしたそば料理、「彩り和えそば」をご紹介致します。

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは。野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。

夏は冷たい麺がおいしい季節!

暑くて食欲がなくても、ツルツルと食べられて、さっぱりとおいしく頂けますね。

そこで、ぜひとも「冷たい豆乳をスープにして頂く麺」を紹介させて下さい。

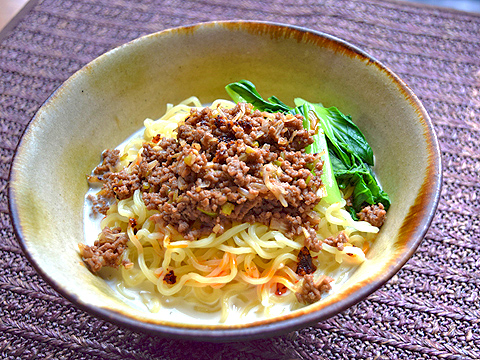

今回は中華味の肉味噌をのせた、「冷やし豆乳坦々麺」を作りたいと思います。

豆乳は、1杯でもしっかりとお腹が満たされる物なので、使う量は少量に

つけ麺のように、まろやかでクリーミーな豆乳に、麺をからめてずるずると食べて頂けたらと思います

また、豆乳にあれやこれやと調味料を加えると、作るのがおっくうになりやすいので、作り方はシンプルにしてみました。 おいしく作るポイントは3つ。

おいしく作るポイントは3つ。 無調整豆乳を使う。

無調整豆乳を使う。

豆乳は絶対に無調整豆乳を選びましょう。

無調整豆乳の、大豆本来の甘みが引き出された味わいは絶品

自然な甘みと旨みが味わえます。 肉味噌のような、味の濃い具をのせる。

肉味噌のような、味の濃い具をのせる。

豆乳にあまり手をかけない代わりに、肉味噌にしっかりと味を付けます。

こうすることで、豆乳スープにしっかり味を付けなくても、肉味噌が豆乳に溶けて麺にからんでいき、最後までおいしく食べることができますよ

よく冷やして使う。

よく冷やして使う。

常温だと、せっかくの冷たい麺がぼんやりとした味わいに

冷やすことで、キリッとした冷たい刺激も楽しむことができます。

それでは、「冷やし豆乳坦々麺」を作ってみましょう