こんにちは、料理家の野上優佳子です

東京は桜も散り、新緑に輝く季節

もうすぐ、「端午の節句」がやってきますね。

我が家も息子のために、毎年兜を飾ります

端午の節句をざっとおさらいすれば、男児の成長を祝って鯉のぼりや武者人形、兜などを飾り、菖蒲湯などに浸かり、柏餅やちまきを食べる、のが一般的。

また1948年には「こどもの日」として、国民の祝日のひとつに定められました。

古くは平安時代の「枕草子」にも、5月に臭気の強い菖蒲やヨモギを玄関先に吊るしたり燃やしたりして、厄払いする様子が描かれました

さらに武家の世になり、菖蒲→尚武(しょうぶ。武道を重んじること)との解釈が影響を及ぼして、男児の節句と定着した、という説があります

男児の祝いと定着したのは、実際は江戸時代以降とも言われています。

実はその一方で、この日を「女の家」「女の天下」などと称する伝承も、日本各地にあるのをご存知でしょうか?

近松浄瑠璃「女殺油地獄」でも登場する「女の家」が、中部地方や高知県のある地域などに見られるそうで、女性が上座に座る日だったり、軒先や屋根に菖蒲やヨモギを刺している間は軒先三寸女の権利と言ったり、この日は女性が主役の日

田植えは、命を生み出す女性、特に若く清らかな早乙女が行なう神聖なる行事でした

田植えの時期を迎え、または山から下りてくる田の神を家に迎える巫女の役割として、女性が家に籠って身を清めた古い信仰の名残、とも言われています。

5月5日は、毎日忙しく働く家の女性たちが心おきなく休める、貴重な日でもあったのですね

さて今回は、ハレの日の食卓にぴったりの華やかな巻き寿司を

アボカドやサーモンを使った、「カリフォルニアロール」をご紹介します。ぜひお試し下さいね!

こんにちは、料理家の野上優佳子です

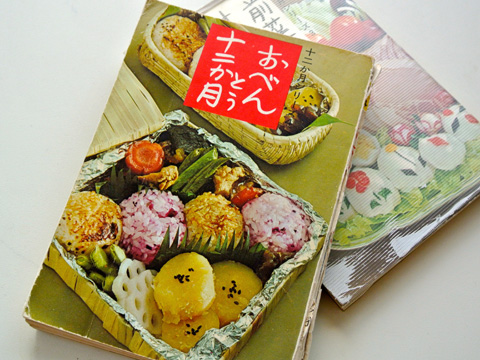

私の本棚には、いくつか母の本棚から持って来たレシピ本があります

ずいぶん古めかしいのですが、そこには様々な発見があり、とても楽しいものです

その中の1冊が「お弁当十二か月」と言う本。

初版は私が生まれる前、昭和40年。西暦1965年の物

女子栄養大学出版部発行で、カラーとモノクロで料理の完成写真と共に、材料と作り方、1人分のカロリー表示が掲載されています

使用食材を見ると 、ナマリ(カツオを煮た物)やレバー、クジラを主材料にした副菜がいくつも紹介されているのが印象的。

今のお弁当本では、あまり見かけませんね

その一方、メニューにはちらし寿司やカツ丼などの定番もあれば、ハンバーガーやホットケーキ、ラスクまであり、バリエーション豊か

レシピ本ですから、一般家庭のお弁当よりも憧れを感じたり、目を引くアレンジの物を提案したりしているはずなので、実際の食卓よりも先の時代を見たメニューになっています

それゆえ、写真の撮り方やスタイリングの違いこそあれ、平成の今ともさほど大きな違いはなく、なるほどこれおいしそう!と思うメニューもあり、アイディアのヒントになることもしばしば

私も、高校生の娘と幼稚園の息子のお弁当作りが、毎朝の日課です。

お弁当を作るときはいつも、食べる人を思って作ります。

現代は「時短」「簡単」の言葉がつい先行してしまいますが、なによりもお弁当には家庭の豊かな愛情が込められています。

お弁当は、時代を超えて大切にしたい、日本の誇るべき食文化です。

では今回は、行楽のお弁当におすすめの一品、「しのだ巻き寿司」をご紹介。

袋詰め状のおいなりさんを、アレンジしたレシピです。

お子さんも喜ぶ味ですので、ぜひお試し下さいね

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

日本で出前料理と言えば、ピザや寿司を思い浮かべます。

韓国で代表的な出前料理と言えば、ジャージャー麺やチャンポンなどの中華料理、そしてピザやフライドチキンなども多いです。

中でもジャージャー麺は、韓国人が愛する国民食

引越したあとに真っ先に食べたり、1冊の教科書を学び終わったお祝い会(チェッコリ)のときに食べたりする料理としても、ジャージャー麺は選ばれています

ちなみに韓国語で出前は「ペダル」と言い、配達を意味します。

出前をお願いすると、学校や職場・公園など、どこでも配達してくれます。

そして、配達時間が早いのが特長です

韓国人は、お店に並んでまで食事をすることが少なく、パリパリ(早く早く)が基本なので、配達もスピーディー。

逆に、行列する店の味は、相当おいしいということです

ところで、韓国旅行のときに、頭にお盆をのせて料理を運ぶおばさんを見たことはありませんか?

実は、これも出前の風景です

実店舗とともにデリバリーも請け負うお店があるので、近場からの注文に対しては、このような姿での配達となります。

今日は、韓国のデリバリー料理でもある、「ヤンニョムチキン」のレシピをご紹介致します。

手羽元や手羽先を使って、手軽に作れるレシピです

韓国では鶏1羽を買って、自分でさばくことも多いんですよ

こんにちは、料理家の野上優佳子です

新学期や新生活が始まり、毎日とても慌ただしい朝を過ごしている方も、多くいらっしゃることでしょう

忙しいと、つい朝ご飯も手抜きになってしまったり、食べずにすませてしまったり、なんてことはありませんか?

厚労省による2012年「平成23年国民健康・栄養調査結果の概要」によりますと、調査当日(特定の1日)における朝食の欠食は男性14.4%、女性は11.1%と言う結果

男女とも20代が最も多く、次いで30代、40代が多くなっています。

前年度に比べ、少々増加傾向にあるのが特徴。

その一方で、内閣府の「平成23年版食育白書、朝食についての意識調査」を見てみると、74.1%の人が「朝食を毎日食べることは生活のリズムが取れる」とその利点を認めています

事実、ここ数年は外食産業でも「朝食」がとても話題になっています。

ひとつは、「朝ラーメン」 「朝カレー」などのサービスが拡大、ファストフード店やファミレスでもモーニングメニューが広がりを見せていること。

家ではなかなか時間がなくて作って食べられない、そんなニーズに応え、簡単に手早く安く食べられるメニューが展開されています。

もうひとつのブームは、「おいしい朝食」。

世界一おいしい朝食、と銘打たれたオーストラリアの名店を始め、NY朝食の女王レストラン 、ハワイの三ツ星パンケーキ店など、並んでも食べたいグルメブレックファーストが次々日本に上陸。

朝食有害論も聞こえますが、私はやっぱり朝食はちゃんと食べたい。

朝に元気の源をしっかり摂って、充実した1日を送りたいと思います

さて今回は、忙しい朝にもおすすめな、豆腐を使った簡単ヘルシー丼をご紹介。

元々は江戸時代の人気料理でもあった「雷豆腐」をアレンジした物です。

その名の由来は、豆腐を油で炒るときに「パチパチ」と水気のはねる音が雷のようだ、と言われたことから。

植物性タンパク質がたっぷり、ぜひお試しを