こんにちは、料理家の野上優佳子です。

いよいよ真夏 が到来し、今年もなかなかの猛暑ですね

が到来し、今年もなかなかの猛暑ですね

皆さん夏バテされていませんか?

夏になると大活躍する物が、我が家には3つあります。

ひとつは、電動かき氷機 。

。

ボタンを押すと、自動でシャリシャリと氷を削ってくれます。

もう10年以上前に購入した物ですが、今も現役。

手動だと時間がかかったり、力がいるので疲れちゃったりするかき氷が、手早く手軽にできるのでいまだに大活躍しています

2つめは、ながーい竹。

2mぐらいの長さなのですが「流し素麺やりたい!」と言う子どもたちの強い要望に応えるべく、数年前にあちこちのホームセンターをまわって竹を見つけ、それをギコギコ切って縦半分にしました。

今では、すっかり夏ならではの恒例イベントになり、子どもたちは毎年大喜びです。

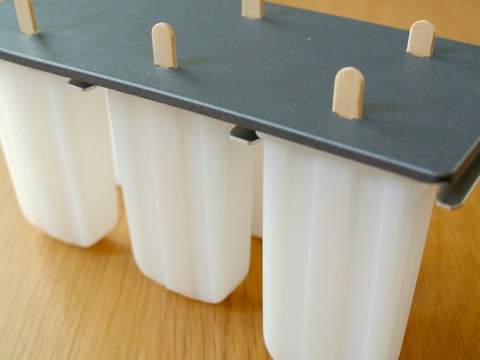

そして最後のひとつが、一昨年購入したアイスキャンディーメーカー です

です

ジュースとフルーツを入れて冷やすだけで、自家製のアイスキャンディーができちゃう、超単純ながらスバラシイ物。

フルーツたっぷりのアイスキャンディーから、甘さ控えめで大人な味わいのアイスキャンディーまで思いのままに作れちゃうので、小さなお子様から大人まで楽しめるアイテムなのです!

どれもこれも、夏休み中の子どもたちを楽しませたくて、我が家のグッズに仲間入りしてきました。

子どもたちは夏休み中と言えど私たち大人に夏休みはなく、いつもと変わらずお仕事です・・・

平日にどこか連れて行ってあげたりすることは難しいため、せめて夏らしい楽しみを と思って購入した物ばかり。

と思って購入した物ばかり。

もう娘たちは大きくなってしまい、今は大学生なのでそれぞれバイトやら旅行やらと楽しむようになりました。

現在5歳の息子も、平日は毎日サマースクールに通っているので、夏休みとは程遠い慌ただしさの我が家ですが

皆で時間が取れるときは、手作りのあんこやイチゴシロップでのかき氷を食べたり、流し素麺でワイワイ盛り上がったり、自家製アイスキャンディーを一緒に作って食べたりと、ささやかながら夏休みを家族みんなで楽しんでいます

さて今回は、このアイスキャンディーメーカーを使った自家製のカラフルフルーツアイスキャンディーの作り方をご紹介します

お店の味にも負けない、可愛くておいしいアイスキャンディーが、驚く程簡単にできます。

ぜひお試し下さい

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

高麗人参と言えば、日本人には加工された錠剤やエキスの印象が強いと思いますが、韓国では生の高麗人参が料理によく使われます。

代表的なものは参鶏湯(サムゲタン)。

ひな鳥のお腹にもち米、ニンニク、なつめ、高麗人参などを詰めてじっくり煮込み、お肉とスープの両方を味わう料理です

日本人が土用の丑の日にうなぎを食べるように、韓国人は伏日(ポンナル)と言う日本の土用の丑にあたる日にサムゲタンを食べて夏バテを予防しています

その栄養価の高さは折り紙付き

高麗人参の歴史は古く、なんと 6世紀以前にはすでに不老長寿の薬として朝鮮半島に存在してたと言われています。

6世紀以前にはすでに不老長寿の薬として朝鮮半島に存在してたと言われています。

また中国では「仙薬」「霊薬」と呼ばれ、古くから万能の生薬として珍重されていました。

書物としては、中国の医学者である陶弘景(とうこうけい・456年〜536年)が記した薬物学書である「神農本草経(しんのうほんぞうきょう」に、高句麗産の人参について記述が残っています

高麗人参は人工的な栽培が難しく、気温の変化が少なく水はけの良い土地であることが必須です。

野生に近い環境が重要で、土地作りに3年、栽培には6年かかり、さらに次の栽培まで10年土地を寝かせなくてはいけないため、生育にとても時間を要します

それ故に、希少価値が高いのです。

高麗人参には1年根〜6年根と等級があり、6年根が最高級。

3年以上のものは栄養価が高く、6年根は3年根の2倍の栄養価があります。

食べてみると、すぐにカラダが温まってきて、効果を体感することができます

薬膳的な効能は

○大補元気(だいほげんき)

体力や元気不足で虚弱になった場合、気を補います。

○補脾益肺(ほひえきはい)

胃の調子が悪く食欲不振、下痢、嘔吐の場合に鎮めます。

○生津止渇(せいしんしかつ)

体の水分や血液の減少で衰弱している場合、体内の水分バランスを整えます。

○安神益智(あんじんえきち)

元気や血液が不足するとイライラや不眠につながるため、精神安定を図ります。

韓方では気血水(きけつすい)のバランスを重視しています。

どれが多くても少なくてもダメで、どれもバランス良く体の中を巡るのが良いとされています。

特に高麗人参の効果は体が弱っているときに発揮するので、夏バテを回復させるのに最適です

高麗人参には独特の苦味がありますが、これがジンセノサイドと言うサポニンの一種で、生活習慣病や女性の更年期障害を予防するとも言われています。

手軽に摂取できるサプリメントも良いのですが、やはりおいしく食べながら健康を維持したいですよね。

そこで本日のレシピは、「高麗人参を使った肉巻き」のご紹介です。

高麗人参は塩で揉むと苦味が和らぎ、食べやすくなります

お肉との相性も良く、以前にもご紹介しました「意外に肉食」な韓国らしいレシピになっていますので、ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

暑い季節の到来です

ついつい冷たい飲み物やアイスなど、カラダをクールダウンしてくれる食べ物がほしくなりますね

もちろん、熱中症予防には適度な水分補給は必要なのですが、冷たい水分の摂りすぎは胃腸の機能低下をまねき、それにより食欲不振やからだのダルさといった夏バテの症状を引き起こす原因になってしまいます

夏を元気に乗り切るコツのひとつが「バランスの良い食べ方」なのですが、このバランスを考えるうえで大切な要素のひとつが食材の「陰陽」です。

あまりなじみがない言葉かな?とも思うのですが、陰陽の作用は食べ物だけでなく、私たちの身の回りの物すべてにあてはまる「ものさし」のひとつと捉えると分かりやすいかもしれません。

例えば物静かな性格や月、寒さなどは陰 と、元気な性格や太陽、暑さなどは陽

と、元気な性格や太陽、暑さなどは陽 となります。

となります。

食べ物では、緩める性質がある食べ物、カリウムが多いものが陰。

締める食べ物、ナトリウムが多いものが陽。

また、陰陽の中間が中庸となります。

陰陽のバランスを上手にとって食べ物を選択しましょう

夏は陽の季節なので、反対の性質である陰のものを摂取すると良いとされています。

水分とカリウムを多く含む夏野菜(陰性)と中庸である穀類(夏場は麦ご飯やそうめん、そばなどさらっとした穀類がおすすめ )にタンパク源を組み合わせて献立をたてると良いですね。

)にタンパク源を組み合わせて献立をたてると良いですね。

火を使う調理は暑い夏、どうしても敬遠しがちですよね。

そこで・・・・

トマトと野菜を合わせてミキサーで作るガスパチョのようなスープや切った夏野菜と鶏肉にオリーブ油、ハーブソルトをふって、オーブンで作る野菜のグリル、スティック野菜に味噌マヨネーズを添えたものなど、火を使わない料理を適度に加えるとキッチン仕事がラクになりますよ

また、汗でミネラルが失われてしまうと代謝がにぶりがちに

代謝を促してくれる梅干しや酸味のある食材を適度に摂りいれると良いですね。

さて今回は、キュウリやパプリカなどの夏野菜を使った、さっぱりと食べられるサラダ仕立てのご飯をご紹介します

梅干しとレモン果汁のさわやかな風味と、野菜の歯ざわりが食欲をそそる一品です。

火を使わずに調理ができますので、ぜひ作ってみて下さいね

こんにちは。

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

いよいよ夏真っ盛りですね

夏と言えば夏祭り

関西には、日本三大祭りである京都の祇園祭と大阪の天神祭、ふたつの大きなお祭りがあります。

どちらも初夏に1ヵ月程の期間行なわれる、夏の風物詩と言うべきお祭りです。

その関西の二大夏祭りに欠かせない食材が『ハモ』です

『ハモ』は関東以北ではあまり馴染みのない食材のようですが、関西では夏に欠かせない魚で、高級魚でありながらも大阪では一般家庭でも食されている食材なのです。

今回のブログは、そんな『ハモ』についてご紹介します。

ハモは、ウナギ目・ハモ科に分類される魚の一種です。

ハモは、ウナギ目・ハモ科に分類される魚の一種です。

梅雨の雨を飲んでおいしくなると言われており、産卵前の7月〜8月頃が脂がのっておいしくなります。 ハモには、良質のたんぱく質、ビタミンB群、葉酸、カリウム、カルシウム、鉄分などが含まれ、疲労回復、免疫力アップ、動脈硬化の予防などに効果が期待できます。

ハモには、良質のたんぱく質、ビタミンB群、葉酸、カリウム、カルシウム、鉄分などが含まれ、疲労回復、免疫力アップ、動脈硬化の予防などに効果が期待できます。

また、ハモの皮には良質なコラーゲンが多く含まれており、美肌効果も期待できます。 ハモは、他の魚介類に比べて生命力が強く、まだ交通手段の乏しい江戸時代に兵庫県の明石港や淡路島から行商人が運ぶ際、生きた状態のまま内陸にある京都まで届けることのできた魚でした。

ハモは、他の魚介類に比べて生命力が強く、まだ交通手段の乏しい江戸時代に兵庫県の明石港や淡路島から行商人が運ぶ際、生きた状態のまま内陸にある京都まで届けることのできた魚でした。

そのため、水揚げされたばかりの新鮮なハモが手に入る大阪はもちろんのこと、魚が手に入りにくかった京都などでも重宝され高級食材として食べられるようになったようです。

ハモは長くて硬い小骨が多いため、腹側から開いたハモの身と皮を切らないように細かく切り込みを入れる「骨切り」という下処理が必要となります。

約3cmの幅に、1mm間隔で24〜26回以上の切れ目を入れることができると一人前と言われている程、実は繊細な職人技を要する魚です。

関東でハモがあまり一般的ではない理由は、この「骨切り」の技術がうまく伝わらなかったからだと言われています。

関西ではご家庭で手軽に食べられるよう、骨切りをして火を通した「湯引き」のハモがスーパーなどで手に入ります。

その他の地域でも、今の季節であれば大きなスーパーや鮮魚店で手に入るようです。

淡泊でいろいろな料理に使えますので、ぜひ今年の夏はハモを味わってみませんか

今回は、『ハモと夏野菜の氷酢』をご紹介しています。

あっさりとハモを頂く、目にも涼しい一品です。

ぜひお試しを