こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

新生活が始まり、独り暮らしを始められた方も多いかと思います。

お料理をされるとき、エプロンは身に着けられますか?

エプロンには、服が汚れたり傷んだりするのを防ぐ役割や、服についた埃やバイ菌を料理に入れないといった衛生面での役割があります。

エプロンが制服の一部となっている職業もありますし、ファッションとして身に着けたりもします。

いずれにせよ、エプロンは料理をする人にとっては必需品

来月は母の日がありますが、料理をする機会が多いお母様方へのプレゼントに、エプロンは毎年根強い人気のようです。

そこで今回は、母の日の贈り物の参考にもなる『エプロンの選び方』をご紹介します。

左側のエプロンは、私が一番気に入っている物で、胸当てが付いていて上半身と下半身を覆う長めタイプの物です。

こういったタイプのエプロンを『ビブ・エプロン』と言います。

こちらは、かれこれ10年以上の付き合いになるエプロンでして。

帆布と言って船の帆にも使われる程に頑丈な生地で作られていて、とても丈夫なのです。

右側のエプロンは、小学生の娘のエプロンです。

表面にはっ水コーティングがされているので、汚れにくく、水気のある物をこぼしても中に着ている洋服が汚れないので、洗い物の際やお子様におすすめです。

娘は何よりもこのエプロンのデザインが気に入っているようです

他にも、カフェなどでよく見かける腰から下のみを覆う物をサロンエプロン、袖が付いた物を割烹着と言います。

肩ひも付きのエプロンを選ぶときは、ひもは調節できる物がオススメです。

夏場 はTシャツの上に、冬場

はTシャツの上に、冬場 はセーターの上にと一年を通して服の上から身に着ける物ですので、調節ができないと肩が凝ったり、ブカブカして動きにくくなったりしてしまいます。

はセーターの上にと一年を通して服の上から身に着ける物ですので、調節ができないと肩が凝ったり、ブカブカして動きにくくなったりしてしまいます。

私が最近注目しているのは、「ワンタッチエプロン」と呼ばれている肩ひもがなく、腰で留め、ピタッと前身を覆う物です。

肩が凝らなくて良さそうです

最近は、若い方の間でエプロン離れが進んでいるそうですが、用途に合ったお気に入りのエプロンを身に着ければ日々のお料理がもっと楽しくなるはず・・・

今は、まるでワンピースのように可愛い物や、カフェのギャルソンのようにスタイリッシュな物まで、幅広いデザインがあります。

ぜひ、お気に入りの一着を見付け、お料理をもっと楽しくして下さいね。

今回のレシピは話題の「ポップオーバー」を、和のデザートに仕立てた『黒蜜きなこのポップオーバー』をご紹介しています。

小麦粉を使ったお料理やお菓子作りのときには、やっぱりエプロンはマストです

粉で洋服が真っ白になるのを防いでくれますよ

こんにちは、料理家の野上優佳子です

4月からの新生活

4月からの新生活 や新学期

や新学期 が始まり、お弁当が日課という方も多いことでしょう。

が始まり、お弁当が日課という方も多いことでしょう。

我が家も次女が大学へ進学し、高校と共にお弁当を卒業しましたが、末っ子は幼稚園の年長さん

まだまだお弁当生活は続きます 。

。

お弁当を作るにあたり、最も多いお悩みとして耳にするのが「おかずの組み合わせに困る」「彩りや見栄え良くするのが難しい」「上手な詰め方が分からない」の3つです。

毎日のことだけに、悩み始めると作ることさえ億劫になってしまいますよね。

忙しい時間の中でお弁当作りをするのですから、あまり難しく考え過ぎずに、まずは気軽に、毎日作る習慣づけをするのがおすすめです。

そこで私がご提案したいのは、「一品弁当から始める」 こと。

こと。

一品弁当とは、丼やサンドイッチ、そしてスープジャーなど、それ一品でお弁当として完結してくれる物です。

並べ方やおかずの組み合わせなどを考える必要もナシ。

持ち運びもしやすいから、さら便利ですよ。

忙しい時間の中にお弁当を作る動きを組み込むのって、意外と大変なことです。

作り置きおかずが数品あれば朝詰めるだけで良いけれど、作り置きおかずだってそれを作るための時間を事前にちゃんと割いてこそ、初めて実現できること。

私自身、作り置きがなくなってしまい、でも時間もなくて、子どもたちに「今日のお弁当はサンドイッチね 」と手早く作れる一品弁当にしてしまうこともしばしば

」と手早く作れる一品弁当にしてしまうこともしばしば

こんな風に言ってしまうと手抜きのように思えてしまいますが、一品弁当って、実は部活や勉強に忙しくて「手早く食べて自分のやりたいことをしたい 」と毎日を送る中高生からも好評で、リクエストも多いのです

」と毎日を送る中高生からも好評で、リクエストも多いのです

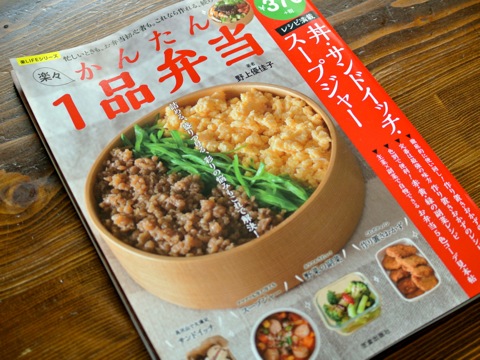

実は2月25日に【 楽々かんたん1品弁当】(笠倉出版社)を執筆

楽々かんたん1品弁当】(笠倉出版社)を執筆 させて頂きました。

させて頂きました。

自身の日々の経験や、お弁当作りが苦手で「毎日何作ろうかしら 」と悩む、あちこちのママ友の声がこのムック制作のきっかけになりました

」と悩む、あちこちのママ友の声がこのムック制作のきっかけになりました

全国のセブンイレブンや書店などに並んでいますので、もし見かけたら眺めてみて下さいね。

さて今回は、トルティーヤを使ったヘルシーラップサンドをご紹介します。

野菜たっぷりでくるくると丸めて包むだけなのに、ちゃんとおいしく、しかもおしゃれにできちゃいます

忙しい朝におすすめのレシピ、ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

私たち女性はキッチンに立っている時間がとっても多いですよね

しかし、忙しい毎日、それ程は料理に時間もかけていられないのが現状。

「なるべく短時間に作れる物&毎日同じ料理でない物を作りたい」と思うことってありませんか?

私自身どうかと言うと、子育てをしながら仕事をしているということもあり、平日はパパッと簡単に作れて、でも飽きがこないお料理が主体となっています

そんな中で作っておくとおすすめのモノがあるので、本日のブログはそれを伝授致します。

実は伝授と言う程大げさなモノではなく、とっても簡単でシンプルなモノなのです

それは、ミックスナッツ(くるみ、アーモンド単体でもOK)をフードプロセッサーにかけて細かくしたモノ

実はこれを作っておくと、とっても便利なのです

こういった機械を使う作業ってお料理の合間に行なうと、フードプロセッサーを出して、食材を細かくし、フードプロセッサーを洗って、しまって……と、意外に手間がかかりますよね

なので、多めに作ってタッパーに入れて冷蔵庫でストックしておくと、使いたいときにすぐに使えてとっても重宝しますよ

細かくしたミックスナッツの使い道は色々ですが、例えばサラダにトッピングとしてふりかけたり、マフィンやクッキーを作るときにアクセントとして加えたり、パン粉に混ぜて揚げ衣にしたりなど

ゴマとはまた一味違ったコクがプラスされるので、おいしさもアップします

また、じゃこをごま油で炒って、甘酢に漬けておけば、お醤油、オイスターソースなど他の調味料を加えて即席ドレッシングが簡単に作れますし、ご飯にそのまま混ぜれば、じゃこ入り酢飯ができ上がります。

ちょっといつものご飯から目先を変えたいときにおすすめです

じゃこは桜エビに代えてもOKです。

ドレッシングなど最後まで仕上げてストックしておくのも良いのですが、途中まで作っておき、最後の仕上げだけはお料理に合わせて調味料を加えてあげると、味のバリエーションが広がり、飽きがこないお料理作りができるのです

ぜひお試し下さいね

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

もうすぐ4月ですね。

新生活を機に、一人暮らしで自炊生活が始まる方も多いのではないでしょうか。

また、これまで自炊していた人でも、引越しなどでキッチンが変わると当然導線が変わってしまい、新しいキッチンに慣れるまではなんとなく思うように動けないもどかしさを感じたりしますよね

しかし料理の手際を良くするには、毎日毎日作り続けて慣れていくのがもちろん必須なのですが、ちょっとしたことを守っておくとよりスムーズになります

調理にとりかかる前にまずしておきたいことが、調理台と頭の中の整理です。

シンクの中の食器はすべて洗い、洗った物は棚に片付けてしまいます。

水切りカゴがあるのでしたら、水切りカゴの中も空にしておくと良いでしょう。

当たり前のことですが、この作業はとても大切なことです。

シンクと調理台、どちらもできるだけ作業スペースを広く取ることで食材をまとめて出しておけますし、調理中に次々と出る洗い物を同時に洗いつつスムーズに作業できます

そして作るメニューを頭に思い描き、それぞれの調理時間(加熱時間) と、調理に取り掛かる順番を確認しましょう。

と、調理に取り掛かる順番を確認しましょう。

時間のかかるもの、放っておける時間があるもの(煮ておく、漬けておくなど)から手を付けると、放置時間に色々な作業ができるので無駄なく効率的に料理ができます。

また調理のときも、ちょっとしたことが効率アップ につながります。

につながります。

例えば、包丁とまな板を使って食材を切るときにまな板がずれるようなら、まな板の下に濡らして固くしぼったふきんを1枚敷きましょう。

滑り止めになるので切っているときにまな板が動く心配がないため手元がぶれず、まな板の落下防止にもなります。

手元が定まらないと切れ目がまばらになったり食材が動いたりと効率をぐっと下げるだけでなく、手を切ってしまう恐れもあります ので、ケガ防止にも役立ちます。

ので、ケガ防止にも役立ちます。

コンロでの調理はこんな注意が必要です。

例えば煮物などをしていて、ちょっとコンロの前を離れて他の作業をする際は、フライパンや鍋の取っ手は必ず横向きにしましょう。

手前にしたままですと、思わずぶつかって鍋の中身をこぼしてしまったり、ひどいときはヤケドなどのケガをしたりしてしまうこともあります。

ぜひ習慣にしたいですね。

手早く料理をしようと思うと、どうしても実際の調理スキルに目がいきがちですが、その前にまず真っ先にやるべきことは効率を上げるために環境を整えること

これを習慣づけるだけでも料理の腕が格段に上がること間違いなしです

では今回は、簡単で皆が大好きなお料理

手軽な食材、豚肉 とジャガイモ、玉ネギ、ニンジンを使った「豚じゃが」をご紹介します。

とジャガイモ、玉ネギ、ニンジンを使った「豚じゃが」をご紹介します。

ぜひ、定番おかずにして下さいね