こんにちは!料理家の竹内ひろみです。

お料理を作るとき、みなさんはどんな風にして作りますか?

レシピ本を参考に作ったり、材料の配合だけネットや料理本でチェックしたり、長年の勘で何も見ずに調理などなどいろいろだと思います

普段私は何かを見て作るということはあまりないのですが、知っておくと便利だなと思うのが、材料の配合です。

と言うのも、適当に調理しすぎてしまうと味が薄かったり、辛かったりとでき上がりの料理の味が毎度バラバラになってしまいます。

そのため、よく作るお料理やおいしいと思う味の材料(分量)はメモをしておいたり、覚えておいたりするといつも同じ味に仕上がるので良いですよ

でも、何がどのくらい入るのか?と一つひとつを覚えるのはとっても大変

そこで基本の素材に対して、何をどれだけ加えたら良いかという覚え方をすると頭に残りやすいです

忘れん坊の私もこの方法で頭にインプットしています

例えばホワイトソースのようにとろみのあるソースを作る場合は、

水分:1カップに対して、粉:大さじ2 バター:大さじ2

になります。

この配合をベースに水分を牛乳や豆乳に変えたり、バターをオリーブ油に変えるなどしてみましょう

一つひとつのレシピを覚えなくても、基本の配合を覚えていれば応用がきくので、とっても便利です

我が家ではちょっと時間があると、クッキーを作ろう!っと娘からスイーツ作りのリクエストがよくあがります

そんなときも、粉に対して、砂糖、油(バター)をどのくらい加えたら良いのか?を把握しておくとレシピを見ないでもささっと作ることができますよ

私は粉を2種類ブレンドしたり、レーズンやナッツなど他の素材を加えるなどちょっとアレンジをして作ることが多いのですが、少し材料を変えるだけで違った味わいのスイーツに仕上げることができ、味のバリエーションが広がります

さて、今回は我が家でクッキー作りの基本にしているレシピをご紹介します

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

魚醤(ぎょしょう)と言えば、ナンプラーやしょっつるを思い浮かべる方が多いかと思いますが、地域によってはあまり馴染みがない方もいらっしゃるかと思います。

一部の地域の伝統料理に使っている方や、エスニック料理を作るときに使うという方はいらっしゃいますが、日常的に料理に使っている方は少ないのではないかと

しかし韓国では、魚醤はよく使われる調味料のひとつなのです。

現在は市販されていますが、昔の人たちは味噌やしょうゆなどと同様に、魚醤も手作りしていました

作り方は、魚に塩をまぶして発酵させ、魚の形が崩れはじめ黒っぽい液体が出ててきたらガーゼなどで漉すという方法です。

一般的な魚醤に使われるのは、カタクチイワシといかなごです。

カタクチイワシは煮干しに使われる物と同じ魚で、いかなごは細長い形で、背は褐色、腹が銀白色の魚となり、日本ですとくぎ煮が有名ですね。

味の違いは、いかなごの方がさっぱりとしていて、クセが少なく、色が濃いのですが、カタクチイワシの方はニオイがやや強く個性的な味で、色が薄いのが特徴です。

韓国ではいかなごエキスの方を好む傾向にありますが、南側の方たちは、どちらかと言えばカタクチイワシを選びます

魚醤をよく使う料理と言えば、韓国ではキムチを真っ先に思い浮かべます。

例えばソウルではキムチにアミの塩辛を使いますが、朝鮮半島の南側の地域では、魚醤がキムチ作りに欠かせません。

作り方によっては、塩辛を含めて数種類を組み合わせることもあります。

魚醤を加えることで味に深みが増し、発酵を促すのです

しかし、私の料理教室では、「キムチ作りのために魚醤を買ったのは良いけれど、なかなか使い切れない」と言う生徒さんの声を耳にすることも

慣れない調味料なので、なかなか使い方が分からない方も多いようですが、キムチ以外でも、ナムルやスープにも味付けにも使えます。

スープに入れる場合は、ダシの代わりにもなるので実はとても便利な調味料なのです

ただし、塩分が強いので、しょうゆの感覚で使うと塩辛すぎて失敗しますので注意が必要です

味見をしながら少しずつ加えるのが、魚醤を上手に使いこなすコツですよ

ご自宅に魚醤があると料理の幅がぐっと広がりますので、小さい物で良いので一本常備してみてはいかがでしょう

それでは、本日のレシピは魚醤を使ったカキとワカメのスープです。

いつもとはちょっと違ったワカメスープの味を楽しんで下さい。

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

少しずつ春の気配が感じられるようになってきましたね。

2月頃から、新玉ねぎ、春キャベツなどの春野菜、こごみなどの山菜をスーパーなどで見かけるようになってきました。 春野菜は、冬の間にため込んだ老廃物を身体の外に出してくれる作用を持つ物が多いので、積極的に食べたいですね。

春野菜は、冬の間にため込んだ老廃物を身体の外に出してくれる作用を持つ物が多いので、積極的に食べたいですね。

さて、今回のブログは最近話題になっているエコなだしをご紹介したいと思います

材料はこちらです・・・

そう!野菜の皮やヘタ、根っこの部分を使っただし『ベジブロス』についてご紹介します。 『ベジブロス』とは英語の、「ベジタブル(野菜)」と「ブロス(だし)」を組み合わせた造語です。

『ベジブロス』とは英語の、「ベジタブル(野菜)」と「ブロス(だし)」を組み合わせた造語です。

ちなみにブロスは、フランス語ではブイヨンと言い、日本ではフランス語のほうが一般的だったりしますが、ブイヨンと聞けばピンとくる方も多いかと思います。

そんな『ベジブロス』は、本来捨ててしまう皮やヘタ、根っこの部分を使い、だしを取ります。

これらの部分にはビタミン類やフィトケミカルという抗酸化作用のある機能成分が豊富に含まれているため、栄養的にも優れただしと言えるのです。

また、本来捨ててしまう部分を余すことなく使うため、ゴミを減らすことができるとエコの観点からも注目されています。

『ベジブロス』の材料となる野菜は、「にんじんの皮・ヘタ」「玉ねぎの皮」「かぼちゃの皮・タネ」「ピーマンのヘタ・タネ」「白菜の芯」「大根の皮」「リンゴの皮・芯」など様々な物が使われます。 ただし、キャベツ、ブロッコリーなどのアブラナ科の野菜は、独特の香りがあるためあまりおすすめできません。紫キャベツ、なすの皮などの色素が強い物もベジブロスの色が黒っぽくなってしまうのでNGです。

ただし、キャベツ、ブロッコリーなどのアブラナ科の野菜は、独特の香りがあるためあまりおすすめできません。紫キャベツ、なすの皮などの色素が強い物もベジブロスの色が黒っぽくなってしまうのでNGです。 だしの材料になるヘタや皮は、そのつど水分をよく拭いて、チャック付きの保存袋などに入れ、3日以内に使いましょう。

だしの材料になるヘタや皮は、そのつど水分をよく拭いて、チャック付きの保存袋などに入れ、3日以内に使いましょう。

完成した『ベジブロス』は、冷蔵保存で3日、冷凍保存では1ヵ月程度保存が可能です。

今回は、この『ベジブロス』の作り方と、野菜の優しい風味が味わえる『ベジブロスのリゾット』をご紹介しています。

ぜひお試し下さいね

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

私は、暇があれば5分でも読書したいほど本好き

文中に登場する食事の場面の食卓 や、エッセイや紀行文の中で紹介される現地の料理

や、エッセイや紀行文の中で紹介される現地の料理 など、文章だけで説明されているのに、おいしそうでたまらなくて

など、文章だけで説明されているのに、おいしそうでたまらなくて 心奪われることがしばしばあります。

心奪われることがしばしばあります。

織田作之助氏の『夫婦善哉』 という小説では、主人公の柳吉と蝶子夫婦は食道楽で大阪のミナミに実在する飲食店が数多く登場することで有名です。

という小説では、主人公の柳吉と蝶子夫婦は食道楽で大阪のミナミに実在する飲食店が数多く登場することで有名です。

浪速の坊ちゃん育ちでダメ亭主である柳吉が、蝶子が芸者として座敷に出ている間に暇に任せて家で昆布の山椒煮を自分で炊く場面があります。

上等な昆布を細切りにして山椒の実と一緒に鍋に入れ、濃い口醬油をたっぷり使って、松炭のとろ火で、家から出ずに鍋につきっきりで火種を切らさず、二昼夜煮詰める、という手の込みよう。

この味は柳吉曰く「戎橋の【おぐらや】で売っている山椒昆布と同じ位のうまさになる」のだと。

【おぐらや】とは嘉永元年(1848年)から続く実在の大阪の老舗昆布専門店。

子どもの頃に読んだこの場面が忘れられず、大阪を初めて訪れたときに私が真っ先に購入したのは言うまでもありません。

この小説にかかわらず、これが実在するお店なら良いのですが、描かれる食事の場面が、どこかの家庭料理だったり、遠い国の旅先の経験だったり、遠い歴史や空想の世界になると、食べたくてもなかなかその味にたどり着けずに思いは募るばかり。

そうなると、自分で作るしかありません

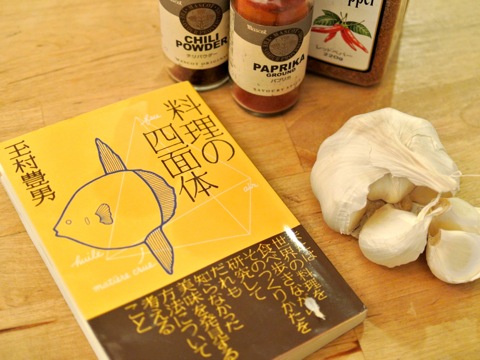

また、文筆家の玉村豊男氏の『料理の四面体』 というエッセイでは、冒頭にアルジェリア式羊肉シチューなる物が登場します。

というエッセイでは、冒頭にアルジェリア式羊肉シチューなる物が登場します。

筆者が旅先で出会った料理 で、おんぼろの鍋にどぼどぼとオリーブ油を注いで熱し、その中にたっぷりのニンニク、骨付き羊肉、たっぷりの赤唐辛子粉、完熟トマト、じゃがいもを入れた煮込み料理。

で、おんぼろの鍋にどぼどぼとオリーブ油を注いで熱し、その中にたっぷりのニンニク、骨付き羊肉、たっぷりの赤唐辛子粉、完熟トマト、じゃがいもを入れた煮込み料理。

その描写が垂涎ものなのですが、しかしアルジェリアは遠く、またアルジェリア料理店も見つからず……

しかし、どうしても食べたくて、何度も何度も試作するようになりました

そして、ついに私の得意料理のひとつになってしまいました

実はこんな風に、読んで心奪われ作り続けるうちに、我が家の定番家庭料理に変貌してしまった物がたくさんあります。

これもまた味覚の出会いですね

と言う訳で、今日は羊肉の煮込み料理をご紹介します。

スパイスの豊かなうまみを効かせました。

煮込むだけで簡単、でも絶品ですのでぜひお試しを