2013年4月の記事

こんにちは、料理家の野上優佳子です

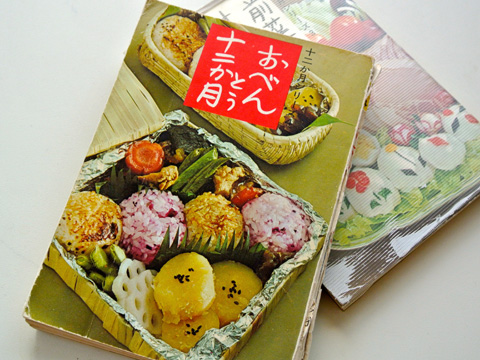

私の本棚には、いくつか母の本棚から持って来たレシピ本があります

ずいぶん古めかしいのですが、そこには様々な発見があり、とても楽しいものです

その中の1冊が「お弁当十二か月」と言う本。

初版は私が生まれる前、昭和40年。西暦1965年の物

女子栄養大学出版部発行で、カラーとモノクロで料理の完成写真と共に、材料と作り方、1人分のカロリー表示が掲載されています

使用食材を見ると 、ナマリ(カツオを煮た物)やレバー、クジラを主材料にした副菜がいくつも紹介されているのが印象的。

今のお弁当本では、あまり見かけませんね

その一方、メニューにはちらし寿司やカツ丼などの定番もあれば、ハンバーガーやホットケーキ、ラスクまであり、バリエーション豊か

レシピ本ですから、一般家庭のお弁当よりも憧れを感じたり、目を引くアレンジの物を提案したりしているはずなので、実際の食卓よりも先の時代を見たメニューになっています

それゆえ、写真の撮り方やスタイリングの違いこそあれ、平成の今ともさほど大きな違いはなく、なるほどこれおいしそう!と思うメニューもあり、アイディアのヒントになることもしばしば

私も、高校生の娘と幼稚園の息子のお弁当作りが、毎朝の日課です。

お弁当を作るときはいつも、食べる人を思って作ります。

現代は「時短」「簡単」の言葉がつい先行してしまいますが、なによりもお弁当には家庭の豊かな愛情が込められています。

お弁当は、時代を超えて大切にしたい、日本の誇るべき食文化です。

では今回は、行楽のお弁当におすすめの一品、「しのだ巻き寿司」をご紹介。

袋詰め状のおいなりさんを、アレンジしたレシピです。

お子さんも喜ぶ味ですので、ぜひお試し下さいね

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

日本で出前料理と言えば、ピザや寿司を思い浮かべます。

韓国で代表的な出前料理と言えば、ジャージャー麺やチャンポンなどの中華料理、そしてピザやフライドチキンなども多いです。

中でもジャージャー麺は、韓国人が愛する国民食

引越したあとに真っ先に食べたり、1冊の教科書を学び終わったお祝い会(チェッコリ)のときに食べたりする料理としても、ジャージャー麺は選ばれています

ちなみに韓国語で出前は「ペダル」と言い、配達を意味します。

出前をお願いすると、学校や職場・公園など、どこでも配達してくれます。

そして、配達時間が早いのが特長です

韓国人は、お店に並んでまで食事をすることが少なく、パリパリ(早く早く)が基本なので、配達もスピーディー。

逆に、行列する店の味は、相当おいしいということです

ところで、韓国旅行のときに、頭にお盆をのせて料理を運ぶおばさんを見たことはありませんか?

実は、これも出前の風景です

実店舗とともにデリバリーも請け負うお店があるので、近場からの注文に対しては、このような姿での配達となります。

今日は、韓国のデリバリー料理でもある、「ヤンニョムチキン」のレシピをご紹介致します。

手羽元や手羽先を使って、手軽に作れるレシピです

韓国では鶏1羽を買って、自分でさばくことも多いんですよ

こんにちは!

料理研究家のひろろこと、竹内ひろみです。

子供たちって、男女問わず、キッチンに入るの、好きですよね

我が家でも、二人の子供とワイワイ料理をすることが多く、子供たちのアイデアに「なるほど!!」と感心することもあり、とても楽しいひとときです

これは個人的な意見なのですが、危ないから!!と言って、子供をキッチンに入れないのは、逆に危ないのでは??と思うのです。

口でいくら「火は熱い、包丁は危ない」と言っても、体験がないと分からないんですよね

実際に火のそばに行き、熱さを体験したり、ママが包丁で物を切っているのを見たりすると、子供なりに分かるので、かえって手を出さないと思うのです。

忙しい中、子供と一緒に料理をするのは大変だとは思うのですが、余裕のあるときに、切ってもらったり洗ってもらったり、一緒にキッチン仕事をできると楽しいですよね

そこで必要になってくるのが、子供用の調理器具。

包丁は、成長段階に応じて違いがあり、段階にあった物を使うことが大切だと実感しています

初歩の包丁は、片側だけがキザキザになっていて、手が切れない包丁。

こちらはぶつ切りしかできず、少し硬い物は切れないので、子供に渡す食材には注意が必要です。(バナナ程度の物がオススメ  )

)

引いて切る動作ができるようになったら、両方にギザギザがついている包丁がおすすめです。

キュウリぐらいの硬さであれば、ちゃんと切れます。

包丁をちゃんと使って、料理がしたくなったら、子供の手の大きさにあった小ぶりの物を用意しましょう。

普通に切れるので、使い方(洗い方、拭き方、しまい方)もきちんと伝えます

まだまだ包丁をもたせるのは怖い。でも子供はやりたがっている・・・そんなときは、食べるときのナイフやプラスチックのピクニックナイフで、バナナなどやわらかい物を切ってもらうと、危なくなくて子供も大満足です

そして、小さい子供でもわりと簡単にできるのが、レタスをちぎったりお皿に材料を盛ったりすること

本日は、一緒に作れる簡単サラダをご紹介します

こんにちは!

料理家の吉田由子です。

春になると、いろいろな豆が旬を迎えますね

さて、さやごとパリパリとおいしく頂けるこの豆。

皆さんは、なんと呼んでいらっしゃいますか?

「スナップえんどう」?「スナックえんどう」?

日本では、手でスナックみたいに食べることができる、スナップよりスナックという言葉の方が親しみやすいなどの理由から、「スナックえんどう」とも呼ばれていましたが、昭和58年に農林水産省が「スナップえんどう」に統一すると発表しました。

しかし、先日近所のスーパーで見かけたスナップえんどうは、「スナック豆」という名称で販売されており(笑)、まだまだ統一には至っていないようです

正式名称は、「スナップえんどう」と覚えましょう

スナップえんどうは、グリーンピースをさやごと食べられるように品種改良されたもので、1970年代にアメリカから輸入されはじめました。

スナップえんどうのスナップは、英語で「snap」=パキッと折れる、ポキッという音のことを指します。

スナップえんどうは、ゆですぎるとパキッとした歯ごたえやビタミンCが失われますので、ゆですぎに注意!

塩少々を加えたお湯で、1分程度ゆでれば十分です。

ゆで上がったら、余熱でやわらかくなりすぎないように、冷水に取って素早く冷ましましょう