こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

今年は6月初旬頃から30℃を超える地域もあり、早くも熱中症で病院に運ばれる方もいらっしゃいましたね

熱中症を防ぐためには、水分補給が重要なポイントです。

そこで今回は、『熱中症予防の水分補給』についてご紹介します。

人間の身体の約60%は水分です。水分の主な役割は、体温の調節と身体の働きを維持することです。身体の働きを維持するためには、成人男性で1日約2リットルの水分が必要とされています。

人間の身体の約60%は水分です。水分の主な役割は、体温の調節と身体の働きを維持することです。身体の働きを維持するためには、成人男性で1日約2リットルの水分が必要とされています。

熱中症になる身体のメカニズムについて説明しますと、

人間の身体には、汗をかいて皮膚の表面から水分を蒸発させ、熱を下げる機能が備わっています。

汗をたくさんかくと、体内の水分がどんどん減っていきます。そしてある一定以上に水分が不足すると、血液に粘りが出て流れが悪くなってしまいます。

また、汗もかけなくなってくるので身体の熱を下げることができなくなります。

その結果、のどの渇き、けいれん、呼吸困難など熱中症の症状を引き起こし、ついには倒れてしまいます。

よく、 「のどが渇いてからでは遅い」と言われますが、人間の身体は、体重の1%以上の汗をかくと、脳がのどの渇きという形で水分補給を促す信号を出します。ところが、水分を摂って吸収されるまでには200ml程度の水分で約30分以上かかります。

よく、 「のどが渇いてからでは遅い」と言われますが、人間の身体は、体重の1%以上の汗をかくと、脳がのどの渇きという形で水分補給を促す信号を出します。ところが、水分を摂って吸収されるまでには200ml程度の水分で約30分以上かかります。

ですので、子供や高齢者、スポーツをされる方などはのどが渇いていなくてもこまめに水分補給されることをオススメします。

1回に飲む水分の量は、150〜200ml(コップ1杯)程度にしましょう。

1回に飲む水分の量は、150〜200ml(コップ1杯)程度にしましょう。

一度にたくさん飲むと、胃腸の働きが悪くなり、運動選手の場合は筋肉の働きが鈍ってしまいます。

また、汗を大量にかいたあとにミネラルウォーターなどの真水ばかり飲むと、体液のミネラルのバランスを崩すため、けいれんを起こすこともあります。

市販のスポーツドリンクを2倍に薄めた物や、塩分、クエン酸(レモン汁など)を加えた手作りドリンクなどがオススメです。

そこで今回は、『レモン塩寒天』のレシピをご紹介します。

ハチミツとレモン風味の手作りスポーツドリンクを寒天で固めた目にもさわやか!水分補給にピッタリの低カロリーなデザートです。ぜひお試しを

こんにちは!

韓国料理研究家の本田朋美です。

韓国ドラマを見ていると、食事のシーンがとても多いことに気が付きます。

中でも「ワカメスープ」が食卓にのぼるシーンをよく見かけます。

韓国では必ず、お誕生日にワカメスープを頂きます。

それは、産んでくれた母親への感謝の気持ちが込められているのですが、なぜワカメスープなのでしょう

1596年に中国で上梓された「本草綱目(ほんぞうこうもく)」では、高麗のワカメについて「米のとぎ汁に浸けて塩味を抜き、スープを沸かす。粟飯や白米飯と食べるとたいへん良い」と言う記述があります。

1596年に中国で上梓された「本草綱目(ほんぞうこうもく)」では、高麗のワカメについて「米のとぎ汁に浸けて塩味を抜き、スープを沸かす。粟飯や白米飯と食べるとたいへん良い」と言う記述があります。

このようにワカメを食する歴史は、古くから存在したと思われます。

また、1787年に出た「攷事十二集」という本に、ワカメが海菜と表現され、産婦はワカメを食べると記されていました。

その習慣が現代までも受け継がれていて、産後の女性は1ヵ月程、毎日ワカメスープを頂きます。

ちなみに、このワカメスープは本人以外の家族が作ることになっていて、出産を控えた家庭では、材料を前もって準備しておきます。

出産は女性にとって体力の消耗が激しく、大量の血液が排出されます。 ワカメに含まれる鉄分は造血の働きがあり、血液をサラサラにしてくれる効果があると言われています。

ワカメに含まれる鉄分は造血の働きがあり、血液をサラサラにしてくれる効果があると言われています。

また、骨を丈夫にするカルシウム、デトックスに良い食物繊維、さらに免疫力をアップするビタミンなども豊富です。

そのようなことから、産後の肥立ちに良いとされています。ワカメパワーで体調が良くなり、子育てに励むことができるのですね

もちろんワカメは誰にとっても栄養価の優れた食材。バリエーションを考えて、日々の食事に取り入れたいですね。

それでは、本日のレシピはワカメスープです!とご紹介したいところですが・・・

少し目先を変えて『ワカメチヂミ』をご紹介致します。

今回使ったワカメは韓国で購入した物で、豊かな磯の香りも楽しめました

ワカメは常備しているご家庭が多いと思いますので、ぜひお試し下さい。

こんにちは!

料理家のひろろ こと 竹内ひろみです。

先日、PTA関連の仕事で市主催の食育フォーラムに行ってきました

講師の先生はテレビでもお馴染みの方です!

さらに講座内容もとても奥深く、有意義な1日となりました

本日のブログではフォーラムの内容もからめ、 「ご家庭での食育のすすめ」についてお伝えしたいと思います。

食育という言葉は皆さんもご存知だと思いますが、その内容を聞かれたとき、一言で答える事はとても難しいです。

講義の中で先生は「食育=人を育むこと 」とおっしゃいました。

」とおっしゃいました。

それは、食事を一緒にすることで、人としてあるべき基本的姿を身に付けさせることが食育の根本にあるそうです。

「いただきます」という言葉から始まる食事は、食べ物への感謝の気持ちを育むところから始まり、箸の使い方、食べ方などは、栄養を摂るだけでなく食事のマナーを伝える大切な場面でもあります。

食事のマナーがきちんとしている子は、日常生活においてもきちんとしていると感じることが多いです。

一緒に食事をしながら、おいしく、楽しく、どこに行っても恥ずかしくないマナーを身に付けられたらいいですね

また、私は一緒に食べることに加え、一緒に料理をすることもプラスできたらさらに良い と思います。

と思います。

そんなことを話すと、「料理を教えるの?」と聞かれることが多いのですが、私の場合、子供にお手伝いをしてもらうというスタンスでいます。

子供たちはお手伝いをしながら、様々なことを自然と見て覚えます。

エビの殻を一緒にむいてもらったり、ちょっと切る作業を手伝ってもらったりするなど頼めることも多いですよ

手伝いをしながら、「すり鉢の下に濡れた布巾をおくとガタガタしない」とか、「青菜をゆでるときは沸騰した湯に塩を入れてから・・・」などなど。ちょっとした知恵を学んでいきます

子供は日常何気なく私がやっていることを見よう見まねで覚えて行き、吸収力も早いです

さて、本日のレシピ『エビとトマトのさっぱり炒め』をご紹介します。

子供と一緒に下ごしらえの作業をするのが楽しい料理です。

ぜひ、お試し下さい

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

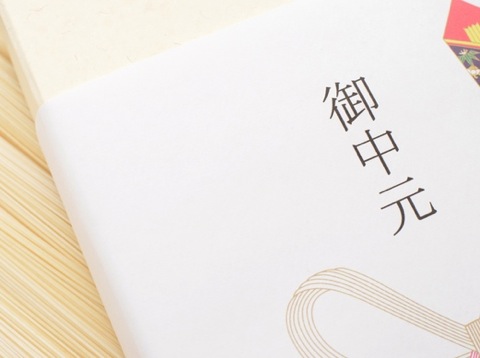

夏の香りが近づいてくると、「お中元の季節」も到来ですね

7月初旬から8月初旬あたりが、いわゆるお中元シーズン、と言われます。

でも最近は減少傾向にあり、とあるアンケートによれば20〜30代の約8割が「贈らない」、またお中元を贈る相手も両親や義両親、親戚など身内がほとんど 、という結果が出ています。

お中元はもともと、道教の年中行事「三元」のひとつで旧暦7月15日にあたり、善悪を分別し人の罪を許す神様の誕生日が由来です。

人の罪を許される日が死者の罪の許しを願う日となり、これが仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)、いわゆるお盆と結びつき、ご先祖様への供物⇒贈答となって商売相手やお世話になった人へ贈り物をする風習が盛んになっていったそうです。

江戸時代には、 「生見玉(いきみたま)」と言って、日頃の無事を祝い生存している自分の両親に魚 を贈る、なんて風習が流行ったのだそうです。

を贈る、なんて風習が流行ったのだそうです。

この魚は「盆魚」とも言われ、サバを用いる地域が多いのが特徴的。「盆礼」という言葉もお中元と同義に捉えられます。

そうめんや小麦粉、米などを実家などに一般的な贈答品や供物として持って訪問し、皆で飲食をにぎやかに楽しむ地域も多数。

今私たちがイメージするお中元とは、かなり違うようですね。

さて今回は、お中元の定番「そうめん」を使ったレシピをご紹介します。

ここ数年様々な市販のバラエティかけつゆが登場していますが、実は今年はそうめんの「かけつゆブーム」の兆し。

エビトマトクリーム味やカボチャの冷製ポタージュ味など、実にユニークでバラエティにとんだ市販商品が登場しています。

また、オリーブやトマト、オクラなどを生地に練り込んだそうめんもお目見えし、今年はまさにそうめんの変革期 になるかも。

になるかも。

と言うわけで、冷たくしたそうめんを「だしつゆでツルリ」も大変おいしいですが、ちょっとしたアレンジメニューとしてエスニック風を楽しみませんか。

シーフードや夏野菜を使った、さっぱりそうめんの「エスニック風そうめん」をぜひお試し下さいね!