2019年10月の記事

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

どなたでも馴染みのある「サトイモ」は、煮物や汁物が定番。

その他にも、ジャガイモ感覚でコロッケにしたり、サラダにしたりなど、いろいろと応用がききます

思い返してみると、韓国でサトイモ料理を食べた経験は数えられる程度。

とは言え、サトイモは朝鮮半島でも古くから栽培されたと考えられ、文人の李奎報(イ・ギュホ、1168年〜1240年)の詩文集「東国李相国(トングクイサグク)にサトイモ汁の記述がありました

代表的な韓国のサトイモ料理をご紹介致します。

代表的な韓国のサトイモ料理をご紹介致します。 サトイモ汁(タン)

サトイモ汁(タン)サトイモ汁は、祭祀(チェサ)料理のひとつ。

古い文献にあったサトイモ汁は、現代も食べ継がれています。

旧盆の秋夕(チュソク)は、旧正月と同様に重要な節日であり、秋の収穫に感謝をすると同時に、亡き家族を迎える日でもあるため、先祖にサトイモ汁を供えるのです。

韓国のサトイモ汁は、昆布と牛肉を一緒に煮込み、しょうゆと塩で味付けします。

出汁に使った昆布を、そのまま具として使用する料理は珍しいです。

また、地域や家庭によって、ダイコンやネギを入れたり、香ばしさを出すためにエゴマの粉を加えたり、飾りに白身と黄身の錦糸卵を使うこともあります。

サトイモもち(トック)

サトイモもち(トック)蒸してマッシュにしたサトイモと、もち粉を混ぜ合わせた生地で、平たい円形を形成し焼いたあと、ハチミツを付ける焼きもち。

見た目は素朴ですが、食べてみると目が丸くなるほどのおいしさです

もうひとつは、もち粉を使わない物で、皮をむいて蒸したサトイモにハチミツを付け、パウダー状にした松の実をまぶした物。

ねっとりとしたサトイモ自体が、もちのような食感になりますよ

サトイモの煮付け(ジョリム)

サトイモの煮付け(ジョリム)しょうゆ味の辛くない煮付けと、コチュジャンの入った辛い物があります。

なかまで染み込んでいないので、タレを付けながら頂きます。

調味料の使い方が、日本料理とは異なり、調味料をすべて混ぜ合わせて煮付けるので、サトイモの外側にしっかりと味が付きます。

本日のレシピは「サトイモのピリ辛煮」をご紹介致します

日本のスーパーでもコチュジャンが並ぶようになったので、手軽に作ることができますよ。

サトイモ料理のラインナップを増やす意味でも、一度お試し下さい

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

今年も味覚の秋が到来しましたね

秋の味覚と言えば、サツマイモや栗、新米などが思い浮かびますが、別名「グリーンキャビア」と呼ばれる「海ぶどう」も秋に旬を迎えます。

独特の見た目と、プチプチとした食感が人気の海ぶどうですが、皆さんはご存知でしょうか?

最近は、動画配信サービスなどで「咀嚼音」の動画が流行しており、思わぬところから脚光を浴びている食材です。

見たことや聞いたことはあるけれど、実はどんな食べ物なのかよく分からないと言う方も多いでしょう。

そこで、今回は「海ぶどうの栄養価やオススメの食べ方、保存法」と、「もずくやめかぶなど、手軽に日々の食卓にプラスできる海藻」について合わせてご紹介致します。

海ぶどうは、温かい海で育つ海藻の一種。

南西諸島周辺や東南アジアに自生している海藻で、沖縄では古くから食用にされてきました。

形状がブドウの房のように見えることから、「海ぶどう」と呼ばれるようになったようです。

また、海藻類は火を通して食べる物が多いのですが、海ぶどうは生のまま食べることができ、プチプチとした食感が特徴。

海ぶどうには、食物繊維やβ-カロテン、カルシウム、マグネシウム、鉄、ビタミンKなどの栄養素が含まれており、95%以上が水分で低カロリーなので、ダイエット中でも安心して食べられる食材と言えます

お刺身のように、しょうゆや三杯酢に浸けたり、ドレッシングをかけてサラダにしてもおいしいですよ。

また、トッピングするだけで特別感が演出できますので、おもてなしの料理にもぴったり

ただし、海ぶどうは温度に敏感なため、冷蔵庫には入れず、常温保存が良いとされています。温度が高すぎても低すぎてもしぼんでしまうため、保存温度には気を付けましょう

海藻類には、海ぶどうの他にワカメ、もずく、めかぶ、あおさ、ひじき、昆布、青のりなど、様々な種類がありますが、栄養面で注目したいのが、食物繊維

食物繊維を摂ることは、血糖値の急上昇を抑えたり、血中コレステロールの低下に役立つことが分かっています。

また、海藻に含まれる食物繊維は、腸内細菌のエサとなるため、腸内環境を整えることに繋がるのです。

まさに今注目されている「腸活」ですね

食物繊維の他には、マグネシウムやカルシウム、カリウム、亜鉛などの不足しがちなミネラルも豊富ですので、身体の調子を整えるために積極的に摂りたい食材と言えます。

ご自宅に乾燥ワカメを常備しておくと、味噌汁や酢の物に、毎日の食事で手軽に海藻を取り入れられるのでオススメです

もずく酢やめかぶ酢は、コンビニやスーパーで購入できるので調理の手間なしにそのまま食べることができ、忙しい日の1品にもぴったり!

冷奴やサラダにかけるなどのアレンジも楽しめますね

コンビニご飯が多い方は、「おにぎりはのりの付いた物を選ぶ」、「いつものメニューにひじきの煮物やワカメ味噌汁をプラスしてみる」などの工夫で日々の食事に海藻を取り入れてみましょう。

今回のレシピは、「マグロと海ぶどうの山かけ丼」をご紹介致します

食感が楽しい手軽に作れる一品です。

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは。野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。

こちらで豆腐製品を使ったレシピを紹介させて頂くようになって、3年目に突入しました

ジャンルとしては、マイナーな「豆腐料理」ではありましたが、おかげさまで反響もあり、好評なのではないかと自負しております。

さて、今日は「おから」についてお話ししようと思います。

好評な豆腐料理ですが、なかでも「おから」を使ったレシピは注目度が高いことを日々肌で実感しています

これは個人的な見解なのですが、理由は2つあると思っています。 ひとつ目はレパートリーが少ないこと。

ひとつ目はレパートリーが少ないこと。

おからと言うと、卯の花やポテトサラダなどの定番の物がメインで、どう使って良いのか分からないと言う声をよく聞きます。

そうした方々には、おからのパンや、焼き菓子などを紹介すると、大変好評です。

ふたつ目はおからの健康効果目的です。

ふたつ目はおからの健康効果目的です。

近年、おからパウダーの登場でおからを手軽に取り入れることができるようになりました。

おからには、豊富な「食物繊維」と「高い整腸作用」があることで知られています。

その他に、高コレステロールや肥満の予防にも効果があることも指摘されているのです

また、血液中のコレステロール濃度を下げて、正常にする効果があると言われる「大豆たんぱく質」、脂肪代謝や脳の活性化を促す「レシチン」、老化や生活習慣病予防に働く「サポニン」、骨粗しょう症や乳がんなどに効果を発揮する「イソフラボン」などの成分も豊富。

これだけの健康効果があって、ヨーグルトや味噌汁、スムージーに大さじ1を振りかけるだけで良いのです

そう、おからパウダーのおかげで、料理への興味が増し、おからが本当に市民権を得たように思います。

さて、今回は「おからとバナナのマフィン」を作りたいと思います

おからのしっとりとした食感と、バナナの甘みを生かして作るので、ほんのりとした甘さのマフィンに仕上がります。

低カロリーでおやつにも、朝食にもぴったり。

アクセントに炒ったクルミを加えていますが、お好みでチョコチップやレーズンにするのもオススメです

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

暑さがひと段落し、朝夕がちょっと肌寒いなと感じられる季節となりました。

季節の変わり目は、なんとなく身体がだるいなど、疲れのサインがでることがあります。

疲れとは、痛み、発熱と合わせて「三大生体アラーム」と言われるように、身体から発せられるアラームです

身体から疲れのアラームが発せられたときは、一度立ち止まって、心と身体をリセットしましょう。

疲れの原因は肉体的なもの、精神的なものと様々ですが、東洋医学では、疲れの原因は「気」の乱れや不足でおきるため、睡眠や食事で「気」を補うことを優先します

疲れの原因は肉体的なもの、精神的なものと様々ですが、東洋医学では、疲れの原因は「気」の乱れや不足でおきるため、睡眠や食事で「気」を補うことを優先します

「気」は目に見えないものなので分かりづらいのですが、私たちのパワーの源と捉えて下さい。

元気、やる気など、「気」が付く言葉からも想像ができるかと思います。

気が不足しているとき(気虚)は、ヤマイモなどのイモ類、豆類、米(もち米)、鶏肉、まぐろなどの食材がオススメ。

気の不足により、胃腸の働きが衰えているときは、スープ、リゾットなど、温かく消化しやすいお料理をよく噛んで頂くようにします。

また、気の流れが滞っている場合(気滞)は、気の流れを良くする香味野菜(シソ、春菊、ミント、パセリ)や酸味の物(レモン、酢)を加えると良いですよ

西洋医学では、疲労にかかわるのは「活性酸素」だと言われています。

西洋医学では、疲労にかかわるのは「活性酸素」だと言われています。

細胞が活性酸素によって傷付けられ、疲労因子FF(タンパク質の一種)が発生。

FFは疲労回復物質FRによって修復されますが、処理しきれないFFは、HHV(ヒトヘルペスウイルス)を活性化させ、それが「疲れた」と言うシグナルになるのです。

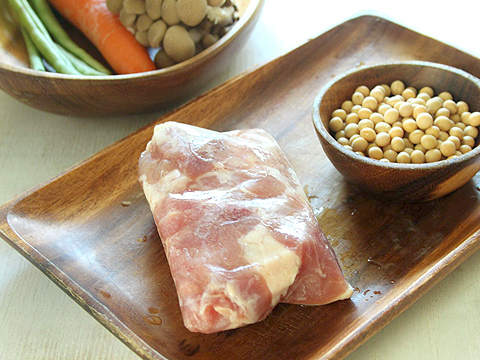

ビタミンCやビタミンE、ポリフェノール類、ミネラル類といった、抗酸化作用のある食材、ビタミンB群や疲労の回復に良いとされる成分、「イミダゾールジペプチド」を含有する鶏肉(むね肉)などを料理に取り入れると良いですよ。

また、疲労は食事だけでは軽減できないので、適度な休息、リフレッシュを図りながら、疲労を溜めないように早めの対応を心がけましょう。

さて、本日のレシピは、「豆乳サフランベジとチキンのスープ」をご紹介致します

皆さんもぜひ、お試し下さい