こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

レシピ通りの食材を使い、レシピ通りに作っても、思ったような味に仕上がらないことってありませんか?

レシピは、どんな食材や調味料で、どんな風に作るのか?という参考にはなるのですが、やはり最後はご自分の「五感」が頼りだと思います。

五感には、「視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚」がありますが、料理はまさに、この五感がフル活躍しますよ。

「タマネギを炒める」という調理を例に取りましょう。

「タマネギを炒める」という調理を例に取りましょう。炒め始めは、ツンとした匂いがありますが、炒め具合が進むと色が透明になり、匂いは甘い香りに変わってきます。

切り方や火加減により、調理時間は変わってきますので、状態を目で見て、匂いを鼻で嗅ぎ、木べらで触感の違いを確かめる必要があります

火加減の調節具合は、炒める音で確かめることができますね

普段何気なくやっていることかもしれませんが、食材の状態、変化を見ながら料理を仕上げていくと、深みのある、ひと味違ったおいしさに仕上がります

さらに、第六感として、「気」もとても大切な要素だと思います。

さらに、第六感として、「気」もとても大切な要素だと思います。料理(調理)とは、自然の理(ことわり)の調和を図る(はかる)と言う意味があります。

気持ちが味にも出ると言われますが、やはり穏やかな気持ちで作ると優しい味に仕上がる気が致します。

そして料理を味わうときもぜひ、「五感」をフル活動させて味わってみて下さい

そして料理を味わうときもぜひ、「五感」をフル活動させて味わってみて下さい

食材本来のおいしさ、作り手の想いなど、料理から伝わってくるおいしさ以上のものを感じることができ、「ごちそうさま」をしたあと、心と身体が本当に満足していることを実感できますよ。

さて、本日のレシピは、フレッシュな野菜と一緒に和えて頂く、さっぱりとしたそば料理、「彩り和えそば」をご紹介致します。

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは。野菜と豆腐の料理家、江戸野陽子です。

夏は冷たい麺がおいしい季節!

暑くて食欲がなくても、ツルツルと食べられて、さっぱりとおいしく頂けますね。

そこで、ぜひとも「冷たい豆乳をスープにして頂く麺」を紹介させて下さい。

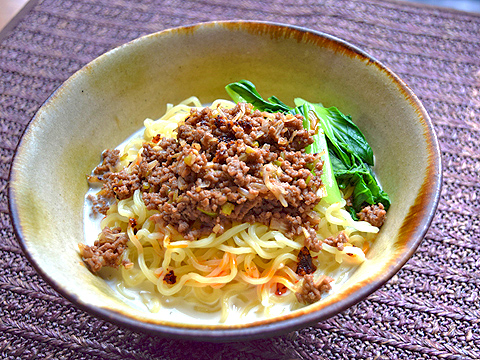

今回は中華味の肉味噌をのせた、「冷やし豆乳坦々麺」を作りたいと思います。

豆乳は、1杯でもしっかりとお腹が満たされる物なので、使う量は少量に

つけ麺のように、まろやかでクリーミーな豆乳に、麺をからめてずるずると食べて頂けたらと思います

また、豆乳にあれやこれやと調味料を加えると、作るのがおっくうになりやすいので、作り方はシンプルにしてみました。 おいしく作るポイントは3つ。

おいしく作るポイントは3つ。 無調整豆乳を使う。

無調整豆乳を使う。

豆乳は絶対に無調整豆乳を選びましょう。

無調整豆乳の、大豆本来の甘みが引き出された味わいは絶品

自然な甘みと旨みが味わえます。 肉味噌のような、味の濃い具をのせる。

肉味噌のような、味の濃い具をのせる。

豆乳にあまり手をかけない代わりに、肉味噌にしっかりと味を付けます。

こうすることで、豆乳スープにしっかり味を付けなくても、肉味噌が豆乳に溶けて麺にからんでいき、最後までおいしく食べることができますよ

よく冷やして使う。

よく冷やして使う。

常温だと、せっかくの冷たい麺がぼんやりとした味わいに

冷やすことで、キリッとした冷たい刺激も楽しむことができます。

それでは、「冷やし豆乳坦々麺」を作ってみましょう

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

韓国料理に欠かせない「カボチャ」。

使用されるカボチャは、主に3種類に分かれます

子カボチャ(エホバク)

子カボチャ(エホバク)日本では「韓国カボチャ」の名前で浸透しています。

外見がズッキーニに似ていますが、色みは黄緑。

市販のエホバクは、栽培のときに大きくなり過ぎないようにビニールをかけてサイズを統一しているのです。

韓国では、輪切りにしてピカタのように焼いたり、チゲの具にしたり、炒めナムルにしたりします。

完熟カボチャ(ヌルグンホバク)

完熟カボチャ(ヌルグンホバク)韓国に古くからあるカボチャ。

形は西洋カボチャを、ひとまわりもふたまわりも上回る大きさで、果肉と皮は黄色みを帯びています

ヌルグンとは、「老けた」、「歳をとった」という意味を持ち、畑で完熟した状態を秋に収穫しますが、収穫後は日持ちしないので、だんだん入手することが難しくなっているのです

使用方法は、ペースト状にして粥にしたり、スライスして餅に入れたり、キムチにしたりします。太刀魚に完熟カボチャを入れたスープは、済州島の郷土料理です。

西洋カボチャ(タンホバク)

西洋カボチャ(タンホバク)完熟カボチャが少なくなってきた昨今、それに代わって手に入りやすくなったのが西洋カボチャです。

使い方は完熟カボチャと同様ですが、ペースト状にして小麦粉と合わせたチヂミにしたり、とろみのあるソースにしてかき氷にしたりします。

また、ご飯や海鮮、肉を詰めて蒸す料理もありますよ

近年の韓国料理は、辛さの中にガツンとくる甘味が好まれます。

また、自宅で洋食を作る家庭が増えていることから、西洋カボチャの使用頻度も高まっているのです

西洋カボチャは夏が旬

いろいろな料理に活用しておいしく頂きましょう

さて、今日のレシピは「丸ごとカボチャの豚キムチーズ」をご紹介致します

豚キムチを坊ちゃんカボチャの中に詰め、さらにチーズをのせてコクをプラスしました。

豚キムチを坊ちゃんカボチャの中に詰め、さらにチーズをのせてコクをプラスしました。カボチャを使うことで、いつもの豚キムチがちょっとかわいい料理になりますよ

皆さんも、ぜひお試し下さい

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

夏はビールがおいしい季節ですが、最近ではビール離れが進んでいるらしく、必ずしも「まずはビール!」ではないようですね。

ビール、日本酒、ワイン、焼酎、カクテル、梅酒など、それぞれお好みのお酒があるかと思います。

お酒は、大きく分けて「醸造酒、蒸留酒、混成酒」に分類されますが、それぞれの製法と種類の特徴、ダイエット中にオススメのお酒の種類をご紹介します。

まず、製法によるお酒の分類について。

まず、製法によるお酒の分類について。○醸造酒

穀物や果実などの原料を、酵母によってアルコール発酵させてつくられたお酒です。日本酒、ビール、ワインなどが醸造酒にあたります。

蒸留酒に比べ、アルコール度数は低めです。

○蒸留酒

原料を発酵させた蒸留酒を、さらに蒸留してつくります。焼酎、ウィスキー、ブランデー、ウォッカ、ラム、ジンなどが蒸留酒です。蒸留酒を加熱して、その蒸気を冷やして液体にしているので、アルコール度数は醸造酒よりも高めです。

○混成酒

醸造酒や蒸留酒に香料や糖を加えてつくります。

梅酒、リキュール、みりんなどが代表的です。

ダイエット中の方や血糖値が気になる方は、糖質の少ない焼酎やウィスキーなどの蒸留酒がオススメ!

ダイエット中の方や血糖値が気になる方は、糖質の少ない焼酎やウィスキーなどの蒸留酒がオススメ!甘い炭酸水などで割ると、糖質を摂ってしまうため、水割りやお湯割り、無糖の炭酸水割りにしましょう。

付き合いでビールを断りづらい場合は、乾杯の1杯だけはビール、そのあとは糖質の少ないハイボールにするなどの工夫をすると良いですよ

しかし、蒸留酒を選べば安心というわけではありません

アルコールが体内に入ると、アルコールの代謝が優先され、食べた物の代謝があと回しになってしまい、体脂肪蓄積の原因となります。

お酒の種類を意識することも大切ですが、それ以上に飲みすぎないことが大切です。

アルコールを飲む際、お酒の種類以外に気を付けたいことのひとつが水分補給。

アルコールを飲む際、お酒の種類以外に気を付けたいことのひとつが水分補給。アルコールの分解には「水」が必要です

アルコールには利尿作用があり、お酒を飲むと脱水状態になりやすくなります。

特に気温の高い夏は、脱水を起こしがちなので、飲み会中はもちろん、飲み会前に1杯、そして帰宅後にも水分を補給しましょう。

睡眠の質や、翌日の体調にもかかわってきますので、日々のパフォーマンスを落とさないためにも、お酒を飲む際は必ず意識して水分補給するようにしましょう。

今回のレシピは、おつまみにぴったりで、旬のミョウガを使った「ミョウガの味噌焼き」をご紹介します

皆さんも、ぜひお試し下さい