こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

皆様、ローカルフードをよく食べられますか?

ローカルフードとは、地域特有の食のあり方や地元の食べ物のこと

ローカルフード…つまりは郷土料理と言えば、ぐっと身近に感じる方もいるかと思います。

日本国内でも地域が違えばその土地オリジナル食文化が見受けられますが、海外 に行くとさらにその土地ならではの食文化に触れられますよね。

に行くとさらにその土地ならではの食文化に触れられますよね。

使っている食材自体が珍しかったり、日本ではないような調理法だったりと、ビックリすることが多いです

最近では通販でお取り寄せをすれば、気軽に遠方のローカルフードを楽しめるようになってきましたが、それでも現地で食べるおいしさはヒトシオ

それはそのローカルフードが、風土や気候を礎に生み出されたからでしょう!

この夏休みに行ったハワイでもローカルフードを食す機会に恵まれ、その土地ならではの料理に出会えた楽しい食の旅となりました

ハワイのローカルフードは、アメリカ本土の料理とは雰囲気が異なります。

それはハワイが太平洋の中央に位置した諸島であり、先住民がポリネシア系の海洋民族だからです。

そのため、ハワイ料理の中にはタロ(タロイモのペースト)や、カルア・ピッグ(豚肉の蒸し焼きをほぐしたもの)などといったポリネシアン料理と共通する料理が多くあるのです。

またアメリカや日本、ポルトガルなどの様々な国からの移民も多く、それらの国の食文化ともともとの食文化が混ざり合い、現在のハワイの日常食ができ上がっています

例えばロコモコ丼(ご飯の上にハンバーグと目玉焼きが乗ったもの)、ロミロミ(細かく切った生魚にみじん切りのタマネギ、トマトなどを混ぜ込んだもの)、マラサダ(ポルトガルの揚げパン)などが代表的ですね

他にも、その土地では何が主食になっているかを見ると、ローカルフードの特徴を掴むことができます。

日本ではジャポニカ米、イタリアではパスタ、ベトナムをはじめとした東南アジアではフォーのように、それぞれの風土に合ったものが主食になっています。

ハワイではタロイモが主食です。

そのため、ハワイの伝統的な食事はタロイモ料理と共に提供されることが多いです

ハワイは多くの島から成り立っているため、魚料理が多く 、パイナップル、バナナをはじめとし

、パイナップル、バナナをはじめとし 、熱帯の果物の種類が豊富です。

、熱帯の果物の種類が豊富です。

近年、パシフィック・リム料理(環太平洋料理)と言われる新作ハワイ料理を提供するレストランが誕生しています。

これらには西洋料理のコンセプトで、地元のハワイで獲れる新鮮な食材を使い、アジア料理の味付けを取り入れた新しいスタイルの料理です

ローカルフードを大切に、新しいものを創りだす素敵な発想ですね

あるレストランで頂いたお料理も、地元の食材や味をベースに斬新的なアイデアが盛り込まれていて、とてもおいしかったです

地元ならではのローカルフードを味わうと、その国の食文化にも触れることができるので、旅行へ行ったら地元ならではの食を体験することをおすすめします

それでは今回はハワイで出会ったロミロミを日本風にアレンジした「アボカド&まぐろのロミロミのっけごはん」をご紹介します

レモンの酸味が利いたしょうゆベースのタレは、日本人にも食べやすい味となっています。

パーティーなどにもおすすめのレシピですので、ぜひ作ってみて下さいね

こんにちは。

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

私事ですが、今年の4月からとある大学で助手のお仕事をさせて頂いています。

世代の違う同僚とのお仕事は、とても刺激があり楽しく過ごしています

先日ですが、大学での仕事で食品学の実験の助手を務めました。

実験のテーマは「ヨウ素デンプン反応」という、様々なデンプンにヨウ素を加え、紫色に変色したものを顕微鏡で観察するという内容のものでした。

小学校の理科の授業などで経験された方も多いのではないでしょうか。

今回の実験では、試料にジャガイモデンプン、さつまいもデンプン、白玉粉、上新粉などが用意されていました。

実験の最中、講師の先生が何気なく「ジャガイモデンプンは片栗粉のことよ。」と言ったとき、学生さんがものすごく驚いて歓声を上げたことに私の方がビックリ

したのです

したのです

そのことから、身近にあっても意外と知られていないのかも と思い、今回は身近な『デンプン』について簡単にご紹介します。

と思い、今回は身近な『デンプン』について簡単にご紹介します。

↑こちらは我が家の調味料棚です。

子どもにお手伝いしてもらうことも多いので、ケースはひらがなでラべリングしています。

一見、片栗粉と小麦粉の区別はつきにくいですね……

しかし、この2つはデンプンの形状や性質は異なるため、それぞれの特性を活かし、各々違った場面で利用されています。 片栗粉

片栗粉

先程のエピソードにあったように、現在では片栗粉と書かれ売られている物の多くがジャガイモのデンプンです。

別名、馬鈴薯(ばれいしょ)デンプンとも呼ばれます。

昔は「カタクリ」という草花の根茎から作られていましたが、カタクリが減少したことと、馬鈴薯の栽培が盛んになったことで、片栗粉のほとんどが馬鈴薯から作られるようになりました。

お料理のとろみつけたり、かまぼこなどの練り物や、ハム、ソーセージ、お菓子の材料としても利用したりしています。 小麦粉

小麦粉

その名の通り小麦のデンプンです。

グルテンの性質によって、薄力粉、中力粉、強力粉と3種類に分類がされます。

お菓子や加工品、お料理などに広く使われており、変わったところでは、繊維用ののりや日本絵画の修復にも利用されています。 甘蔗(かんしょ)デンプン

甘蔗(かんしょ)デンプン

さつまいものデンプンで、わらび餅を作るわらび粉にも甘蔗(かんしょ)デンプンが含まれていることがあります。

その他には春雨やくずきり、ゴマ豆腐などの材料ともなっています。 コーンスターチ

コーンスターチ

とうもろこしのデンプンで、コーングリッツ、コーンフラワー、コーンミールとも呼ばれています。

主に洋菓子に使用されており、カスタードクリームやクッキー、ケーキなどの材料として利用されています。 上新粉(じょうしんこ)

上新粉(じょうしんこ)

普段食べているお米である、うるち米が原料のデンプンです。

ういろうや団子などに使用されますが、同じうるち米を原料とする「米粉」は上新粉より粒子がさらに細かく、小麦粉の代わりに使うことができます。 白玉粉(しらたまこ)

白玉粉(しらたまこ)

もち米が原料のデンプンです。

白玉だんごにしたり、蒸して求肥(ぎゅうひ)やもち菓子に利用されたりしています。

大福も白玉粉を使います。

以上、ざっとですが、普段馴染みのあるものを中心にご紹介しました

また機会があれば、いくつかピックアップして特長などをご紹介できればと思っています。

今回は、『ゆかり白玉のすり流し汁』をご紹介しています。

白玉粉に、しその香りが楽しめるゆかり粉と豆腐を練り込んだ白玉だんごと、旬の冬瓜を使った冷たいすり流し汁です。

ぜひお試しを

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

いよいよ真夏 が到来し、今年もなかなかの猛暑ですね

が到来し、今年もなかなかの猛暑ですね

皆さん夏バテされていませんか?

夏になると大活躍する物が、我が家には3つあります。

ひとつは、電動かき氷機 。

。

ボタンを押すと、自動でシャリシャリと氷を削ってくれます。

もう10年以上前に購入した物ですが、今も現役。

手動だと時間がかかったり、力がいるので疲れちゃったりするかき氷が、手早く手軽にできるのでいまだに大活躍しています

2つめは、ながーい竹。

2mぐらいの長さなのですが「流し素麺やりたい!」と言う子どもたちの強い要望に応えるべく、数年前にあちこちのホームセンターをまわって竹を見つけ、それをギコギコ切って縦半分にしました。

今では、すっかり夏ならではの恒例イベントになり、子どもたちは毎年大喜びです。

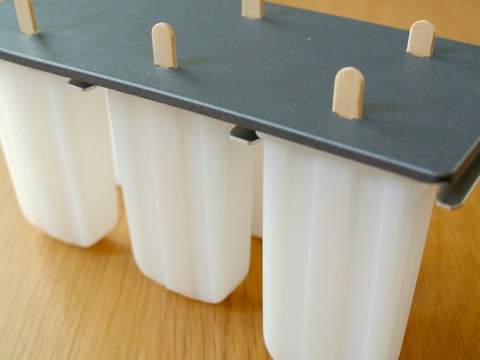

そして最後のひとつが、一昨年購入したアイスキャンディーメーカー です

です

ジュースとフルーツを入れて冷やすだけで、自家製のアイスキャンディーができちゃう、超単純ながらスバラシイ物。

フルーツたっぷりのアイスキャンディーから、甘さ控えめで大人な味わいのアイスキャンディーまで思いのままに作れちゃうので、小さなお子様から大人まで楽しめるアイテムなのです!

どれもこれも、夏休み中の子どもたちを楽しませたくて、我が家のグッズに仲間入りしてきました。

子どもたちは夏休み中と言えど私たち大人に夏休みはなく、いつもと変わらずお仕事です・・・

平日にどこか連れて行ってあげたりすることは難しいため、せめて夏らしい楽しみを と思って購入した物ばかり。

と思って購入した物ばかり。

もう娘たちは大きくなってしまい、今は大学生なのでそれぞれバイトやら旅行やらと楽しむようになりました。

現在5歳の息子も、平日は毎日サマースクールに通っているので、夏休みとは程遠い慌ただしさの我が家ですが

皆で時間が取れるときは、手作りのあんこやイチゴシロップでのかき氷を食べたり、流し素麺でワイワイ盛り上がったり、自家製アイスキャンディーを一緒に作って食べたりと、ささやかながら夏休みを家族みんなで楽しんでいます

さて今回は、このアイスキャンディーメーカーを使った自家製のカラフルフルーツアイスキャンディーの作り方をご紹介します

お店の味にも負けない、可愛くておいしいアイスキャンディーが、驚く程簡単にできます。

ぜひお試し下さい

こんにちは!料理家のひろろこと竹内ひろみです。

暑い季節の到来です

ついつい冷たい飲み物やアイスなど、カラダをクールダウンしてくれる食べ物がほしくなりますね

もちろん、熱中症予防には適度な水分補給は必要なのですが、冷たい水分の摂りすぎは胃腸の機能低下をまねき、それにより食欲不振やからだのダルさといった夏バテの症状を引き起こす原因になってしまいます

夏を元気に乗り切るコツのひとつが「バランスの良い食べ方」なのですが、このバランスを考えるうえで大切な要素のひとつが食材の「陰陽」です。

あまりなじみがない言葉かな?とも思うのですが、陰陽の作用は食べ物だけでなく、私たちの身の回りの物すべてにあてはまる「ものさし」のひとつと捉えると分かりやすいかもしれません。

例えば物静かな性格や月、寒さなどは陰 と、元気な性格や太陽、暑さなどは陽

と、元気な性格や太陽、暑さなどは陽 となります。

となります。

食べ物では、緩める性質がある食べ物、カリウムが多いものが陰。

締める食べ物、ナトリウムが多いものが陽。

また、陰陽の中間が中庸となります。

陰陽のバランスを上手にとって食べ物を選択しましょう

夏は陽の季節なので、反対の性質である陰のものを摂取すると良いとされています。

水分とカリウムを多く含む夏野菜(陰性)と中庸である穀類(夏場は麦ご飯やそうめん、そばなどさらっとした穀類がおすすめ )にタンパク源を組み合わせて献立をたてると良いですね。

)にタンパク源を組み合わせて献立をたてると良いですね。

火を使う調理は暑い夏、どうしても敬遠しがちですよね。

そこで・・・・

トマトと野菜を合わせてミキサーで作るガスパチョのようなスープや切った夏野菜と鶏肉にオリーブ油、ハーブソルトをふって、オーブンで作る野菜のグリル、スティック野菜に味噌マヨネーズを添えたものなど、火を使わない料理を適度に加えるとキッチン仕事がラクになりますよ

また、汗でミネラルが失われてしまうと代謝がにぶりがちに

代謝を促してくれる梅干しや酸味のある食材を適度に摂りいれると良いですね。

さて今回は、キュウリやパプリカなどの夏野菜を使った、さっぱりと食べられるサラダ仕立てのご飯をご紹介します

梅干しとレモン果汁のさわやかな風味と、野菜の歯ざわりが食欲をそそる一品です。

火を使わずに調理ができますので、ぜひ作ってみて下さいね