こんにちは 料理家のひろろこと竹内ひろみです。

料理家のひろろこと竹内ひろみです。

先日、離乳食が始まる頃の赤ちゃん連れのママさんたちがお料理教室に来てくれました

「二人目はけっこう手抜きになっちゃうよね…… でも、何かは作らないと……」などなど話題は離乳食作りへ。

でも、何かは作らないと……」などなど話題は離乳食作りへ。

私自身、離乳食作りは家族の食事から取り分けるスタイルを取っていました

なので、気合を入れて離乳食を作った記憶があまりないのが実状です。

食べてくれない っというストレスはあったものの、離乳食作りのためにキッチンに張り付いていたということはなかったです

っというストレスはあったものの、離乳食作りのためにキッチンに張り付いていたということはなかったです

そして、みなさんから頂くレシピのリクエストも、なるべくキッチンに立つ回数を減らし、ストレスなく離乳食を作りたいというものが多いですね。

そこで、おすすめなのがベースのお料理を作っておき、それを展開してゆく方法

例えばあらかじめジャガイモや、サツマイモなどはゆでたり、蒸しておいたりするととっても便利です。

離乳食には味付けなしでマッシュして使い、他の人の食事にはマッシュした物に味付けをして出します。

また、全部をマッシュしてしまわずに、適当な大きさに切っておけば、シチューに加えたり、スパニッシュオムレツを作ったりと他のお料理への応用が簡単にできます。

ミネストローネなど野菜たくさんのスープを作る際も、最初からスープの素は入れてしまわず、素材がやわらかくなってから味付けしましょう

赤ちゃんの分を取り分けてから、お好みの味に調理すると良いですね。

素材の味がスープにも出ているので、味付けも濃くなりすぎずに仕上げることができますよ

また、下ごしらえの時間なのですが、私は朝食の片づけと並行して行なうことが多いです。

蒸し野菜を作ったり、野菜を切っておいたりなど、ちょっとした下準備をしておくのがおすすめです

と言うのも、日中は何かと用事が入り、意外と時間が取れないもの

朝の時間を有効に使えると良いですね

こんにちは!韓国料理研究家の本田朋美です。

ソウルから電車で一時間の場所に、水原(スウォン)という街があります。

ここはユネスコの世界遺産に認定された水原華城(スウォンファソン)が有名な場所です。

また名物に水原カルビがありますが、このカルビが生まれた背景には水原華城の築城が大きくかかわっています。

水原は1392年から1910年まで続いた朝鮮半島の最後の王朝である、李氏朝鮮時代にゆかりの地です。

第22代国王の正祖(チョンジョ)が、権力争いの犠牲になった亡き父親のためにこの土地に墓を移し、この墓のある土地を守るために水原華城を建設したそうです

ちなみに正祖大王はソウルからの遷都も試みていましたが、かなわぬ夢となりました。

水原華城の建築には、多くの牛が木材などの運搬に使われていました。

当時、牛は貴重な労働力だったため、食べることは厳格に禁止されたのです。

しかし、建築にあまりにも多くの牛が投入された結果、途中使い物にならなくなった牛も出たため、屠畜(とちく)を許可し、建設に携わる人たちの食用になりました。

これが水原カルビの起源となります。

これにより、以降この地域では牛肉市場が発達し、水原カルビとして親しまれるようになりました。

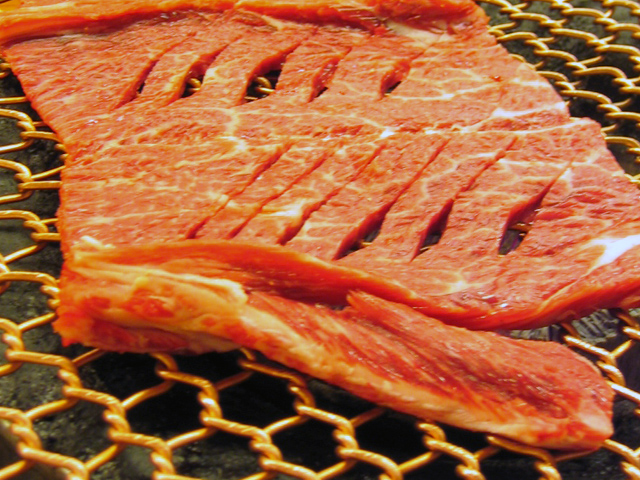

現在の水原カルビは、骨付きのまましょうゆベースのタレで漬け込んでから網焼きにし、焼いている途中からキッチンバサミで一口サイズに切り分け、それを各個人が箸で取って葉物野菜に包んで食べるのが一般的です。

また骨の部分は、かぶり付きながらその味わいを楽しむのが醍醐味です。

ちなみに外国産(オーストラリア産、アメリカ産など)の牛肉を使用している物は価格が安く、韓牛(ハヌ)を使用している物は値段が高めですが、とろけるような食感があります

ソウル旅行することがありましたら、ちょっと足を伸ばして水原を訪れてみてはいかがでしょう。

「イ・サン」というドラマの他、様々なドラマや映画のモデルとなった正祖大王ゆかりの水原は、歴史とグルメの両方が楽しめる観光地としてオススメです

今日のレシピは、カルビ丼です。

ちょっと値ははりますが、牛肉は和牛カルビを使ってみて下さい。

丼のおいしさが格別ですよ

こんにちは!

管理栄養士/フードコーディネーターの吉田由子です。

寒い日が続きますが、暦の上では春が近付いてきましたね

明日(2月3日)は節分です。

私の住む関西地方では、節分に巻きずしを恵方(2015年は西南西)に向かって無言で丸かじりすると、その年は良い年になると言われています。

節分に巻きずしを食べる云われは諸説ありますが「福を巻き込む」といった意味が込められていると言われています。

また、巻きずしの形が鬼のこん棒に似ていることから、こん棒を食べて鬼退治 といった意味もあるようです。

といった意味もあるようです。

鬼退治 と言えば「豆まき」ですが、皆さんは何を撒いて鬼退治をしますか?

と言えば「豆まき」ですが、皆さんは何を撒いて鬼退治をしますか?

最近は小包装のチョコレートや、地域によっては殻付きの落花生など、大豆に限らず色々な物を撒いて鬼退治をしているようです

落花生(ピーナッツ)は栄養価が高いため、ぜひ食卓に取り入れて頂きたい食材です

今回のブログは『落花生』の豆知識をご紹介します。 『落花生』には、脂質、たんぱく質、ビタミンB群が豊富に含まれており、コレステロールを下げ、動脈硬化を予防する働きが期待できるオレイン酸とリノール酸も豊富に含まれています。

『落花生』には、脂質、たんぱく質、ビタミンB群が豊富に含まれており、コレステロールを下げ、動脈硬化を予防する働きが期待できるオレイン酸とリノール酸も豊富に含まれています。

また、血行を良くする働きがあるビタミンEも豊富に含まれていますので、冷え症やしもやけ予防に効果が期待できます。抗酸化作用も強いので、アンチエイジング効果も期待できます。さらに肝臓の働きを助けるメチオニンという成分を含みますので、お酒のつまみにピッタリの食材です。 ただし、ピーナッツはひとつかみでざっとご飯1杯分のカロリーに匹敵するので、食べ過ぎは禁物

ただし、ピーナッツはひとつかみでざっとご飯1杯分のカロリーに匹敵するので、食べ過ぎは禁物

1日30粒までにしましょう。

今回は、ピーナッツバターを和え衣に使った『春野菜のピーナッツバター和え』をご紹介します。

ほろ苦い春野菜に、甘味のあるピーナッツバターがよく合います。

ごま和えとは一味違う和え物をぜひお試し下さいね

こんにちは、料理家の野上優佳子です。

寒さがますます身にしみてくる季節になりました

もうすぐ節分ですね。

節分と言えば豆まき。

日本では「厄除」の意味を持っていて、『豆』が大活躍する日でもあります。

その他、おめでたいときに赤飯を炊いたり、おせちにも豆を炊いたりと、豆は古くから様々な場面でとても縁起の良い食材 として重用されてきました。

として重用されてきました。

実は、日本以外にも豆を縁起食材として用いる食文化があります。

例えばイタリアのモデナという地域では、年越しに「コテキーノ」という腸詰めを乾燥させた、大ぶりのサラミソーセージを食べる習慣がありますが、ここに付け合わせとして欠かせないのが、 レンズ豆です。豆の形がコインに似ていることから、 「福を呼ぶ」「お金に困らない」と言うのだとか。年越しソバのように、深夜0時 のカウントダウンを待ちながら頂くそうです

アメリカ南部では、「元旦に粗末な食事をするとその年は貧しい食事をとることになる」と言われ、お正月の食卓に欠かせないのがブラックアイドピー(黒目豆)。

こちらも、形がコイン に似ていることから富を示す縁起食材となっています

日本では豆は甘く煮て食べることが多いですが、世界各国様々な味わい方があります。栄養価が高く食物繊維が豊富、そして保存性も高い豆、いろいろなお料理で楽しみたいですね

さて今回は、ひよこ豆を使ったレシピをご紹介します。

『ファラフェル』と言う中近東ではとてもおなじみの豆のコロッケで、ベジタリアンにも大人気。ピタパンなどに挟んで食べたりします。難しそうに見えてとても簡単に作れるので、ぜひお試し下さいね。